在当今这个全球化加速、问题交织的时代,社会、经济、环境及政治等多重危机如弹珠般涌现,令人眼花缭乱。人们经常感受到困惑与无力,面对这些错综复杂的挑战,单纯依靠一剂“银弹”式的万能解决方案已不再现实。相反,系统化的框架与方法论成为揭开复杂困境面纱、促进社会创新的关键工具。它们不仅为我们提供理解世界复杂性的多重视角,也成为推动渐进式变革的指南针。 复杂的全球问题往往被称为“棘手问题”(wicked problems),这是指那些没有明确定义、每一个解决方案都带来新的挑战,并且无法通过单一或标准方法轻松解决的问题。这类问题如气候变化、贫困、不平等以及政治极端化,因其错综复杂的因果关系,往往难以用“线性思维”去处理。

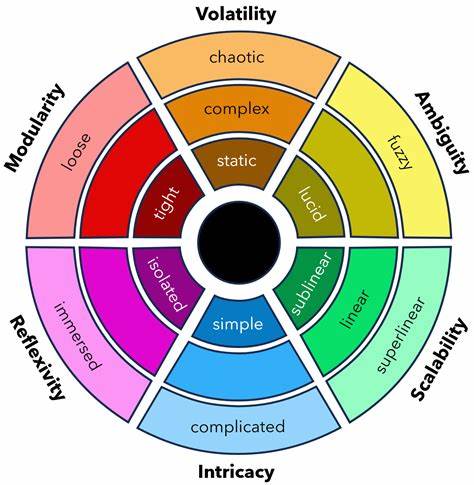

框架的作用在于为这一类问题提供分析和介入的结构,帮助我们识别问题的不同层面,找准切入的突破口,进而设计出更具针对性和弹性的策略。 塑造有效沟通的第一步是拥有共同的词汇。共享的语言能够搭建起不同群体间的桥梁,减少误解,从而使得合作与创新成为可能。例如,通过区分问题的类型:简单、复杂、危机和棘手问题,我们能够更精准地选择干预手段。对于简单问题,规则明确,解决相对直接;而面对棘手问题时,则需采用不断迭代、灵活调整的方法,而非一劳永逸的方案。这样的分类不仅帮助团队达成共识,更让创新路径变得清晰且具备策略性。

联合国可持续发展目标(SDGs)则是另一个共享框架的典范。17项目标覆盖了环境保护、社会公平、经济繁荣等领域,通过细化的指标和全球认同的愿景,为各方协调行动提供了北极星般的指引。 然而,语言和框架来源于特定文化背景,尤其是西方学术和国际机构的语境,因此我们必须谨慎看待其普适性。术语和方法应被不断地本地化、调整甚至重新想象,确保它们尊重和纳入不同社区的文化和实际需求,避免成为另一种形式的知识霸权。这就是去殖民化创新(decolonizing innovation)的核心思想。它要求我们反思创新过程中的权力结构,尊重当地知识和经验,将真正解决问题的主导权交还给生活在挑战中心的人群。

在以往诸如PlayPump项目的教训中,我们见证过那些未深入理解环境和文化脉络而推行的技术如何陷入失败。深刻认识到知识与智慧的区别也显得尤为关键:知识可以传递和复制,而智慧则根植于地方经验和生存智慧。倡导倾听基层群体,挖掘他们的智慧,而非简单指出他们的“需求”,成为创新实践中不可缺少的原则。像印度Anil Gupta教授推动的“蜂网”项目,通过参与式调查与创新挖掘,激活了社区内部的创造力和解决力,使得创新不再是外来强加,而是社会共治的产物。 去殖民化的进程不仅是知识生产的重塑,更催生了集体智慧(collective intelligence)的实践。在面临复杂问题时,单一专家的力量有限,集体智慧依赖于多元信息和观点的整合,是群体协作解决复杂难题的有效路径。

采用学习圈(learning circles)等方法,通过聚焦核心议题、开展开放对话及实时记录,促成不同利益相关者的有效共识和方案的生成。边界对象(boundary objects)理论则进一步支持多元视角在合作中的共存可能,各方虽未完全统一意见,但借助这些灵活且坚韧的工具保持足够共识,确保进展持续推进。这种分布式的智慧和权力分享不仅降低了集中化决策的盲点,也提升了方案的适应性和持久性。 面对棘手问题,规模化的概念也需被重新定义。传统观念下的规模常指单一解决方案的广泛推广,但复杂系统的特性决定了“一刀切”的策略往往无益。取而代之的是“小步快跑”的“碎片化规模”(scree-scaling)战略,它强调通过大量局部的小规模创新,结合适应性调整,形成连锁效应和系统性变革。

美国系统科学家Donella Meadows提出的杠杆点理论指出,小而精准的干预能带来巨大系统转变,这种高效介入胜过盲目扩大规模。正如气候行动中的社区能源项目,它们虽然分散且局部,却因契合场景和可持续设计,积累了深远影响。 更广义地看,解决复杂的全球挑战也意味着超越理想主义和现实主义的二元对立,转向在两者之间寻找动态平衡。追求完美解决方案往往带来挫败感,而通过持续反思、渐进迭代的方法,我们可以实现更稳定且合乎情境的进步。在国际援助结构变化与全球组织角色转型的背景下,赋权本地群体,促进他们以参与式的方式设计并落实解决方案,愈发关键。唯有如此,变革才能扎根,服务于社区,且经得起时间考验。

总的来说,面对错综复杂的全球棘手问题,依赖系统化框架不仅令我们看清本质,更为创新实践注入了科学性与人文关怀。共享语言构筑理解基础,去殖民化理念促发公平参与,集体智慧带来多元协同,而重新定义的规模视野则鼓励弹性多点突破。这条超越传统“银弹”的道路,彰显了创新的深度和广度,也昭示着未来社会变革的可能路径。只有坚持以人本为核心、贴近实际、尊重文化多样性的框架,我们才能在复杂时代不断前行,迎接真正有意义的改变。