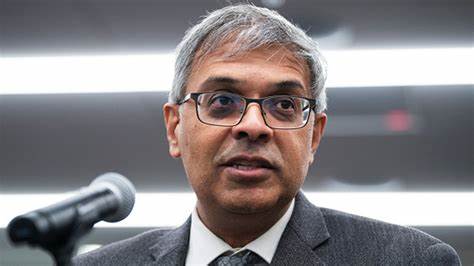

美国国家卫生研究院(NIH)作为全球科学研究的重要前沿阵地,长期以来担负着推动公共健康科研进展的重任。然而,自今年Jay Bhattacharya接任NIH局长以来,这一声誉卓著的机构陷入了前所未有的争议之中。大量内部工作人员通过匿名访谈揭示了管理混乱、领导力缺失和对科学研究自由的限制,组成了一幅令人震惊的NIH现状画卷。Jay Bhattacharya,这位曾在斯坦福大学以疫情期间主张群体免疫而知名的公共卫生经济学家,初登任时便遭遇了前所未有的挑战。其在首场职员大会上的表现平平甚至被部分员工诟病为“不知所措”,特别是在公开支持未获主流认可的新冠病毒实验室泄漏假说后,导致部分听众愤然离场。这一事件成为内部分歧和不满的引爆点。

谈及Bhattacharya的领导风格,众多员工用“自大”、“不切实际”、“目中无人”等词汇形容他,认为他不仅不了解NIH的运作机制,还不断以居高临下的姿态对待资深科学家和技术人员。他在未深刻理解现有机制的基础上反复提出所谓“改革”计划,而实际上许多方案早已由前任团队落实,甚至还裁撤了负责相关事务的人员。更有内部人士疑虑其背后动机,怀疑他带有民主党和科学界的“报复”情绪,意欲以改革之名大肆裁员、削减经费,严重破坏机构内部的科研活力和人才储备。令人关注的是,许多科研项目被无故中断,特别是涉及少数族裔社区、女性健康、气候变化以及性少数群体的研究资助被大幅削减。一位内部项目官员透露,因资金中断,部分临床实验不得不中止,致使接受治疗的患者被迫停止药物使用,部分研究人员捐赠的宝贵样本研究因此胎死腹中。研究延期甚至终止的情形如“飞机坠毁”,带来的损失难以弥补。

相比之下,Bhattacharya在公众面前标榜保护学术自由,但实际上内部对科研内容进行严格审查,极力压制带有“意识形态”色彩但科学价值明显的研究领域。这种矛盾反映了其行政策略的两面性及其在政治压力下摇摆不定的立场。Bhattacharya自称受限于高级政府部门,无法阻止大规模裁员和资金削减,但核心员工认为他是在推卸责任,更有员工指责他在寻求个人政治资本和利益,成为特朗普时期政策的代言人而非科研守护者。就在人员大量流失的背景下,机构运行陷入混乱,管理层缺位,财务预算执行困难,甚至有内部人员疑虑此次低效预算使用乃是为未来更大幅度拨款削减制造借口。过去,NIH的研究内容几乎不受政策波动影响,科学观点多样化被包容,学术争议得到尊重和辩论,而如今明显感受到剧烈倒退。政策限制、层层审批流程困扰着所有工作人员,普通职员须小心谨慎以免触犯莫名规则。

部分员工形容当前工作环境如临大敌,恐惧和焦虑蔓延,科学诚信和实验自由被严重侵蚀。令人遗憾的是,Bhattacharya的管理风格未有显著改善或和解迹象。虽然他曾承诺促进透明度和员工自由表达,试图通过发布减少论文审核的政策来挽回人心,但内部反馈显示政策执行缓慢且表面化,许多审批环节依旧繁复冗长。正直科学家对这些措施持怀疑态度,认为其背后意图更多是控制而非放权。面对舆论和内部多方面压力,Bhattacharya未来如何调整方向,保持机构科学声誉,恢复科研进展备受关注。NIH作为美国乃至全球领先的生物医学研究中心,其健康和发展直接关系公众福祉。

员工们的呼声不仅展现了当前管理层与科研实务间的巨大鸿沟,也反映出政治干预对科学独立性的严重威胁。弥合这种矛盾,重新树立信任与合作,将是未来治理的关键。长期依赖优秀科研团队和开放科学环境的NIH,只有恢复正常的行政秩序,尊重科学原则与学术自由,才能继续引领医学进步,为全球公共卫生作出应有贡献。业内专家普遍认为,唯有进一步剖析和解决现存问题,进行透明且务实的改革,NIH才能实现真正的复兴。未来数月,该机构的动向将持续成为舆论和学界关注重点,牵动全球科研界的敏感神经。