近年来,随着天文学技术的飞速发展,人类对宇宙中类地行星的探索进入了前所未有的深化阶段。麻省理工学院(MIT)的科学家们借助NASA的凌日系外行星巡天卫星(TESS)公布了一项轰动性的发现——一颗距离地球约140光年的行星正处于快速分解状态。这颗被命名为BD+05 4868 Ab的行星质量约为水星,以惊人的速度在其所属恒星周围运行,却正在经历一种罕见的“崩解”现象。此行星每绕恒星公转一次(约为30.5小时),就会失去相当于地球上珠穆朗玛峰质量的物质,预计将在一至两百万年内完全蒸发殆尽。按人类寿命尺度计算,这个时间极为短暂,相当于人类一整个周末的时间长度。此次发现不仅是对快速消亡行星罕见现象的直接观测,更为天文学家研究类地行星在极端环境下的演化过程提供了难得的案例。

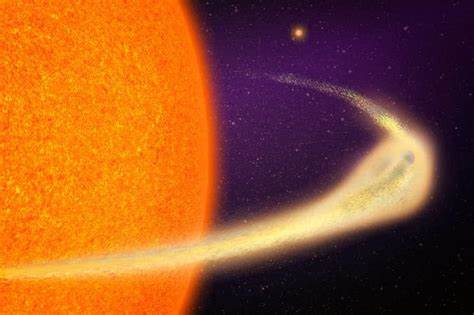

BD+05 4868 Ab之所以能被发觉,离不开TESS卫星的全面天空监测能力。2018年发射的TESS通过每月切换观测视野,系统追踪附近恒星的光变情况,从而捕捉围绕恒星运行的行星通过时造成的光线微弱减少。通常这种“凌日”现象表现为光度的短暂且规则下降,但BD+05 4868 Ab却展现出不寻常的特征——恒星的光度下降持续时间过长,并伴随类似彗星尾巴的尘埃云。两次重要观测分别发生在2022年和2024年八月,异常的光度曲线引起了研究团队成员的高度关注。麻省理工卡夫利天体物理与空间研究所的科学家们通过对该现象的深入分析发现,这颗行星异常接近其母恒星,距离其恒星的距离仅为地球到太阳距离的五十分之一。如此接近使得行星表面温度高达约3000华氏度,表面覆盖着沸腾的岩浆,部分物质由于重力不足被恒星强烈的热辐射蒸发逸散,形成长达900万公里的尘埃尾巴,犹如彗星般拖曳在轨道之中。

行星的快速质量流失源于它小质量与极端高温环境的共同作用。这种现象在目前已知的系外行星中极为罕见,全球仅发现了四颗类似的处于迅速解体阶段的系外行星,其中BD+05 4868 Ab无疑为研究团队提供了首屈一指的天然实验室。天文学家们期待通过后续使用詹姆斯·韦伯空间望远镜(JWST)的观测,进一步探测该行星散发尘埃的光学与红外谱线特征。不同矿物质对不同波段的光吸收有独特的指纹识别,科学家可借此推断出BD+05 4868 Ab内部层次的化学矿物组成。此前因为无法直接探测系外行星表面或内部结构,上述分析成为极其罕见的机会。研究负责团队成员之一Avi Shporer指出,这一研究手段犹如人类“远程钻探”进入一颗遥远行星的内部,验证此前基于理论模型的行星组成假说。

深入理解行星的矿物结构,有望为未来判定系外世界是否具备生命孕育条件提供基础性数据。伴随着该行星的进一步探测,科学家们也期待借助类似观测手段筛查更多非典型行星信号,挖掘藏于浩瀚宇宙光谱变化背后的“隐藏宝藏”。此次发现激励了一代天文学家重新审视系外行星群体的多样性和复杂性,推动宇宙行星形成与进化理论的不断完善。除了纯粹科学价值,BD+05 4868 Ab的快速崩塌现象也让公众对宇宙中极端环境下的天体命运产生了浓厚兴趣。探究如此激烈蒸发背后的物理过程,为理解太阳系诞生早期的剧烈变化提供了模拟类比,有助于揭示地球为何能够成为理想宜居天体。面向未来,科研团队将在TESS数据的基础上结合韦伯望远镜的高灵敏度观测,共同构建对这颗动态崩解行星的三维模型,力图捕捉到更全面的演变轨迹。

总的来看,MIT天文学家对BD+05 4868 Ab的发现不仅雕刻了一个系外行星生命终结的生动画面,更为探索宇宙中类地行星的内部世界打开了新窗口。借助惯例的光学探测手段结合先进的红外光谱技术,科学界正迈向利用行星伴随物理现象直接测定矿物结构的新时代。这一系列成果的积累必将推动天文学及相关交叉领域的深度融合,为未来探索生命起源及宇宙生物宜居性提供坚实科学支撑。未来数年,类似的发现将不断刷新人类对宇宙行星多样性的认知,也将引领我们更精准地回答关于“地球之外的生命”这一人类最古老且最伟大的科学命题。