石墨烯,这种由单层碳原子构成的二维材料,因其优异的电导率、高载流子迁移率和独特的能带结构,长期以来一直是固态物理和材料科学的研究热点。除了电学性质,石墨烯在自旋输运领域也展现出巨大潜力,但传统石墨烯中自旋的相干传输距离受限于材料本身较弱的自旋轨道耦合和缺乏内在磁性。为了深入发展自旋电子学,科学家们努力探索如何在石墨烯结构中引入拓扑保护的自旋极化边缘态,从而实现长距离并且高保真的自旋输运。量子自旋霍尔效应(Quantum Spin Hall Effect,简称QSH)作为一种无须外加磁场即可实现自旋极化载流子的拓扑态,成为研究和应用的核心目标。传统上,QSH效应主要在具有强自旋轨道耦合的重元素材料中被观察到,但如何在石墨烯这样的轻元素材料实现QSH成为科技前沿的问题。近期,一项突破性研究利用范德华异质结构将石墨烯置于层状反铁磁半导体CrPS4(CPS)旁,通过近邻磁性材料诱导的交换场和增强的自旋轨道耦合,有效改造了石墨烯的能带,成功实现了量子自旋霍尔效应关键特征---零外加磁场下的自旋极化的螺旋边缘态输运。

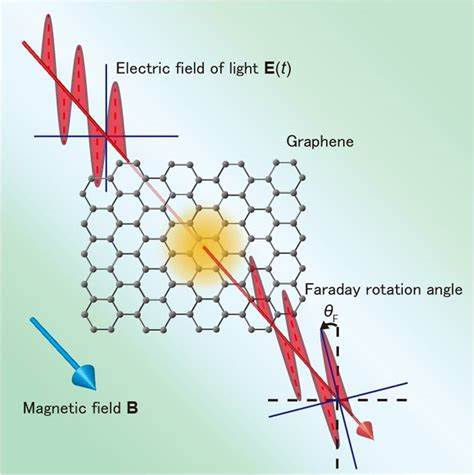

垂直于二维石墨烯面的交换相互作用和自旋轨道耦合的共同作用,在导带和价带之间开启拓扑保护的能隙,形成一对相反自旋的电子在边缘无损耗传输。正是这种拓扑态赋予了边缘态极高的鲁棒性,使得电子在存在杂质或缺陷时依然可以保持相干。研究团队通过精密的多端电输运测量,清晰地观察到接近量子化的导电台阶,具体表现为在接近狄拉克点时,导电值稳定在2e²/h,符合理论对QSH边缘态的预测。此外,门极电压调控下的能带调节也强调了异质结构中自旋极化边缘态的操控可能性。值得一提的是,在该石墨烯CPS体系中,还观察到了强烈的异常霍尔效应,表明交换场对石墨烯电子态的显著影响。异常霍尔效应的存在不仅证明了磁性近邻效应对石墨烯的有效唤醒,也打开了实现自旋相关电学响应的可能。

令人振奋的是,该异常霍尔信号甚至在室温下依然保持,显示出该体系未来在实际器件中应用的巨大潜力。技术上,研究人员通过选择性制备高质量的石墨烯-CPS叠层结构,避免了常见的异质界面电荷转移效应,从而保证了高质量的近邻耦合和清晰的拓扑态。此外,利用超导量子干涉装置(SQUID)等表征技术,精确测定了CPS的磁性结构及其与石墨烯的耦合关系,确保了实验的可重复性和理论模型的准确性。理论模拟方面,密度泛函理论(DFT)计算揭示了石墨烯-CPS界面处明显的能带混合与自旋分裂现象,支持了实验中发现的拓扑能隙及由自旋轨道耦合诱导的拓扑边缘态的形成。值得关注的是,该体系的量子自旋霍尔态与传统的时间反演对称保护的拓扑态不同,因为反铁磁材料的磁序破坏了时间反演对称性,但仍实现了拓扑保护的螺旋边缘状态,这对理解拓扑物态的多样性和设计新型拓扑量子材料具有极大启发。磁性石墨烯展示出的零场下拓扑自旋输运为未来自旋电子学和量子计算装置铺设了道路。

在无磁场条件下,通过外部电场或化学调控实现对边缘态的精细调节,有望开发出低功耗、高速、抗干扰的自旋晶体管、自旋阀及量子逻辑门。利用拓扑保护的载流子,器件可实现超长自旋传输长度和极低的散射损失,突破传统自旋输运器件因散射导致的性能瓶颈。此外,得益于CPS层叠片的机械柔韧性与环境稳定性,该类器件具备良好的集成性和实用性,适合于柔性电子和可穿戴设备领域。展望未来,磁性石墨烯的研究不仅推动二维材料物理的基本科学探索,更激发了量子信息科学、低功耗电子设计的应用热情。通过材料工程和异质结构设计不断优化自旋轨道耦合强度与磁交换作用,定制新型拓扑态及多功能量子材料成为可能。同时,结合新兴的光电子学技术,有望实现光控量子态和自旋流的高效调整,为量子网络和自旋光电子器件开拓新方向。

总之,磁性石墨烯中实现的量子自旋霍尔效应标志着二维拓扑物态材料向实用化迈出了关键一步,融合磁学与拓扑学的创新理念,为未来量子自旋电子和低维材料科学的跨时代发展奠定坚实基础。