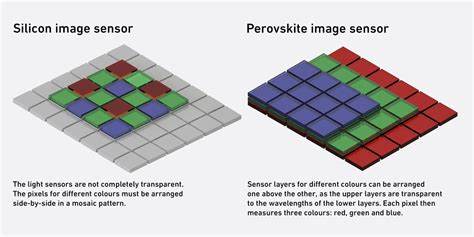

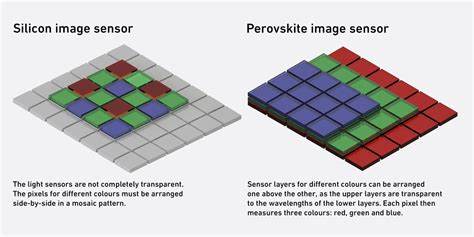

现代数字成像技术正面临光利用效率和图像质量提升的巨大挑战。传统的彩色图像传感器普遍采用颜色滤光片阵列(CFA)技术,通过被动光学滤波将入射光分离为红、绿、蓝三色,但这种方式不可避免地导致大量光能损耗,降低了外量子效率(EQE),进而限制了传感器的灵敏度和图像质量。为了解决这一问题,科学家们不断探索新的传感器架构和材料体系。垂直堆叠单片钙钛矿彩色光电探测器应运而生,以其独特的多层结构实现波长可调的选择性吸收,正在革新彩色成像领域。垂直堆叠单片钙钛矿光电探测器的基本理念是将多种钙钛矿薄膜材料按红、绿、蓝三色依次垂直堆叠,通过调控每层钙钛矿的成分实现带隙的定向调谐,使其分别对可见光谱中的不同波段具有高度选择性吸收。不同于传统滤光片的被动滤波,这种结构使得每层钙钛矿本身既是光电探测元件,也是活性光学滤波器,实现了光的高效利用。

通过物理气相沉积的协同共蒸发技术,制备出的钙钛矿薄膜均匀致密,无针孔缺陷,保证了层间的良好界面质量和电学性能,整合成单片多层器件。结构中采用的材料如MAPbBrI2、CsPbBr2I和CsPbBr2Cl等,各自对应红、绿、蓝通道,凭借其不同的能带配置,成功实现了对指定波长区域的高效吸收。这种设计大幅提升了光电转换效率,红、绿、蓝三通道的外量子效率分别达到约50%、47%和53%以上,均优于现有主流CFA和彩色堆叠硅基探测器如Foveon传感器。同时,该结构有效避免了颜色交叉干扰,实现了高色彩准确率(ΔELab低至3.8%),显著提升了采集图像的色彩保真度。传统图像传感器常需对捕获的信号进行后期的插值重建,即所谓的“去马赛克”处理,过程费时费力且易产生伪影和色彩混叠等问题。垂直堆叠钙钛矿探测器每个像素不仅能捕获完整的RGB三色信息,彻底消除对去马赛克算法的依赖,同时保证了空间分辨率和图像的细节保留,提升了成像质量。

实验中采用8×8×3和64×64×3的阵列结构展示了该技术的可扩展性和实用潜力。阵列测试显示,各层像素对对应波长的响应分布均匀且具备良好的线性响应特性,噪声水平低,具备极佳的灵敏度和动态范围。这为今后高分辨率、多通道集成图像传感器的发展奠定了坚实基础。钙钛矿材料作为第三代半导体材料,兼具无机材料的高电子迁移率和有机材料的工艺简便性,具有极高的光吸收系数和带隙可调性。其多样化的化学组成,例如通过调整卤素离子的比例,能够实现从蓝光到红光范围的精准能带控制。相比传统III-V族半导体材料,钙钛矿的制备成本更低,工艺环境温和,更适合大面积均匀涂覆以及与其他电子器件的集成。

此外,钙钛矿薄膜的高吸收效率使得光敏层厚度仅需数百纳米,适合于紧凑型成像系统设计,有助于镜头系统的小型化。垂直堆叠结构设计不仅优化了光的利用,还能通过调节介电层间距实现对色差的补偿,有效提升成像的焦点一致性和清晰度。该技术的发展还面临若干挑战,包括多层钙钛矿薄膜的溶剂兼容性与界面损伤问题、横向和纵向导电性的优化、材料稳定性的提升等。通过物理气相沉积的共蒸发工艺解决了层间溶剂溶解难题,有效防止了膜层交叉污染与退化。未来技术重点将放在提升多层堆叠集成的工艺成熟度,发展高质量的垂直互联技术,以及设计支持多通道读出电路,以实现真正意义上的高分辨率单像素全彩成像。垂直堆叠单片钙钛矿彩色光电探测器不仅在消费者电子产品中拥有广泛应用前景,如智能手机相机、无人机图像捕捉和虚拟现实设备等,也将在机器视觉、自动驾驶、医疗影像及工业检测等高端领域展现巨大潜力。

其高色彩准确性与灵敏度优势符合未来人工智能环境下对传感器精度和数据质量的严格要求,为智能系统的色彩辨识和环境感知提供了更为可靠的硬件基础。总结来看,垂直堆叠单片钙钛矿彩色光电探测器技术通过创新的多层结构和先进材料体系,显著提升了彩色图像传感器的光利用效率和色彩还原能力,消除了传统滤光片带来的光损失及数字处理中的插值伪影,推动了数字成像向更高灵敏度、高保真度和高分辨率方向发展。随着制造工艺和集成技术的不断完善,钙钛矿基多层彩色传感器有望成为未来智能摄像头和视觉系统的核心技术之一,引领数字影像新时代。