随着环保意识的提升和资源循环利用需求的增加,如何将废弃物转化为有价值的资源成为科研和工业关注的重点。在众多废弃物中,人类尿液作为含丰富氮磷钾等养分的特殊废水资源,蕴藏着巨大的潜在价值。尿液不仅占据城市污水总量的极小比例,却承载了废水中大量的氮、磷元素,对环境造成的富营养化和水体污染影响深远。传统尿液处理方式多注重营养元素的回收,如制成化肥,但由于市场价格低和产值有限,规模化推广存在较大经济障碍。近期由科学家创新开发的合成骨酵母(osteoyeast)平台,成功实现了以尿液为原料制备羟基磷灰石(Hydroxyapatite,HAp),为尿液资源化再利用提供了颠覆式解决方案。 羟基磷灰石作为一种钙磷矿物,分子式为Ca5(PO4)3OH,是人体骨骼和牙齿的主要无机成分,因其优异的生物相容性和力学性能,被广泛用于骨科植入物、牙科修复材料以及生物纳米复合材料制造。

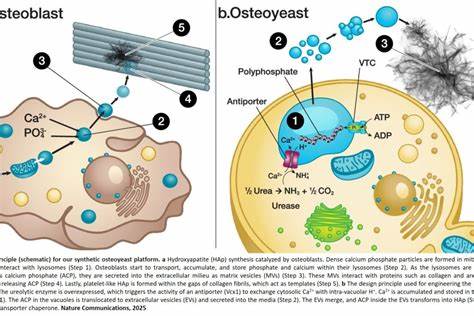

此外,羟基磷灰石还可应用于水净化、重金属吸附和工业下游处理等领域。全球羟基磷灰石市场规模预计到2030年将超过35亿美元,市场需求强劲,产品售价也较高,远超尿液中一般养分的经济价值。 合成骨酵母平台的核心创新在于借鉴骨形成细胞(成骨细胞)矿化的生物机制,通过基因工程改造酵母菌(以耐受pH变化的酿酒酵母Saccharomyces boulardii为载体),赋予其尿素水解及调节细胞内pH值的能力,以促进钙磷离子在胞内液泡中以非晶态钙磷酸盐(ACP)的形式积累。随后,这些含ACP的液泡转运至胞外,释放装载ACP的囊泡,囊泡在适宜环境下结晶转化为羟基磷灰石。 平台通过过表达尿素酶和尿素转运蛋白增强尿素分解活性,尿素的分解产生氢氧根,提升细胞质的pH值,激活H+抗运载蛋白Vcx1,通过质子交换促使大量钙离子进入液泡贮存为ACP,这一过程在细胞内形成了类骨细胞矿化现象。通过先进的荧光显微镜和透射电子显微镜技术,科学家观察到改造酵母体内钙离子与磷酸盐的有效积累,以及胞外囊泡中ACP转化为晶态羟基磷灰石的动态过程。

此种生物合成途径避免了传统化学合成羟基磷灰石所需的高温高碱条件,且利用尿液中丰富的天然有机和无机组分,展现出环境友好和节能优势。 对于实际应用,团队在不同条件下优化培养参数,实现了羟基磷灰石产量超过1克每升的高效生产,显著优于已报道的尿液资源化水平。利用市售人尿作为培养基底,将钙离子浓度调控到足以促进矿化,酵母菌稳定运行数天后产生大量可见的羟基磷灰石沉淀。产品经过X射线衍射和电子显微分析确认具有骨骼相似的结构及高纯度,证明合成骨酵母平台高效实现了从废弃尿液到高价值生物材料的转化。 更重要的是,针对该技术潜在的产业化前景,研究者开展了技术经济分析(TEA),设计了基于城市规模的生产系统模拟。分析显示,分布式尿液来源和羟基磷灰石合成反应器结合中央化集中处理的模式,可实现显著的成本优势和环境效益。

生产成本明显低于羟基磷灰石现有市场价格,且通过高附加值产品的产出,尿液中氮磷资源的综合回收实现经济可行。未来,随着产量提升和工艺优化,预计系统盈利能力将进一步增强,有望推动尿液资源化技术的广泛部署,助力城市可持续发展。 此外,合成骨酵母平台颠覆传统对羟基磷灰石生物合成的理解,揭示了酵母短时间内激活类成骨细胞的矿化分子机制,暗示这类机制为进化过程中植物、动物和微生物应对DNA压力和金属离子毒性的保守策略。科研团队认为,该技术不仅为废弃资源的高效回收提供了新方案,也为研究骨骼矿化及生物纳米复合材料的基础科学研究提供了简化模型和实验平台,有望在材料科学和生物医学领域催生更多创新应用。 未来,随着基因工程和发酵工艺的持续进步,改造酵母的产磷钙能力、囊泡分泌效率及矿物纯度都有望进一步优化。结合规模化设备及智能自动化控制,将实现尿液转化羟基磷灰石工艺的工业化。

与此同时,研发团队正探索将该平台拓展至其他功能性纳米矿物质的合成,为废弃物资源化及精细生物材料制备开辟广阔空间。 总而言之,合成骨酵母平台通过生物合成方式直接利用尿液废弃物生产羟基磷灰石,不仅解决了传统尿液资源回收经济价值不足的瓶颈,还为实现环境保护、材料创新和循环经济发展提供了新的科技路径。该技术的成功展示了合成生物学在环境科学与材料工程结合领域的巨大潜力,预示着未来可持续产业发展的新趋势和新机遇。