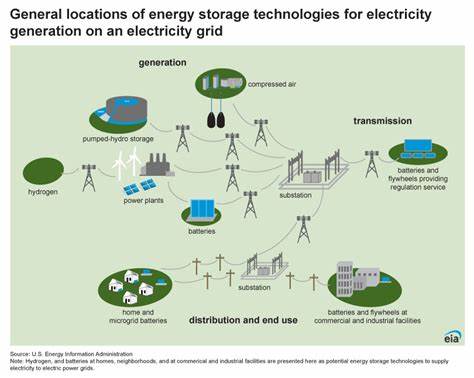

在现代电力系统发展过程中,随着可再生能源的普及和储能技术的进步,电池储能作为调节电网稳定的重要组成部分变得日益重要。然而,许多关注电池储能的公众和初学者常会有一个疑问:明明电池本质上是储存能量的设备,为什么在电网层面上,电池储能容量通常以功率单位(如兆瓦MW)而非能量单位(如兆瓦时MWh)来衡量?要理解这一点,必须首先厘清功率和能量这两个概念的本质区别及其对于电网运行的实际意义。功率代表单位时间内瞬间的能量转换速率,是描述系统在某一时刻可以输出或吸收电能能力的指标。而能量则是功率在时间上的积累,代表了设备存储或释放的总电量。电池能储存一定的能量,但这能量能以不同的功率速率被释放或充入。因此,功率和能量作为两个不同层面的指标,都有其不可或缺的作用,但在电网管理的宏观视角下,功率指标往往成为评价储能系统的关键。

首先,电网的运行核心是供需平衡。电力系统必须确保任何时刻发电功率能够满足负载需求的功率,维持电网的频率和电压稳定。负载波动和发电不确定性,包括风能、太阳能等可再生能源的随机性,使得电网必须具备快速响应这一功率变化的能力。电池储能系统通过迅速释放或吸收电力,起到调节电网波动、峰谷调节以及应急备用的作用。因此,电网规划者和运营者更关注的是储能系统能够以多快的功率支持或吸纳电力,而不是它具备多大容量的总能量。换言之,若一个电池无法在短时间内提供所需的功率,它对于缓解电网瞬时负荷峰值的作用就极其有限,即便其储能容量庞大也无济于事。

其次,电池储能的使用模式决定了其重要性更侧重于功率而非长时间储能。现今的储能电池多被用作快速响应的调频辅助、电网频率调节和快速备用电源,其放电持续时间通常较短,往往是在分钟至数小时范围。这些短期储能任务致力于解决电网的瞬时或短时间内的能量缺口,而非长时间、大规模储能。因此,电池的最大放电能力,即功率极限,是决定其能否履行快速响应任务的关键参数。相比之下,能量容量虽说明了电池整体可用的总能量,但对瞬时调节的影响较小。再次,电网中储能容量的计量也反映出运营的实际策略和对技术限制的考量。

目前,电池储能技术的成本和技术限制限制了其持续大功率运行的时长,通常这种储能系统不会为持续数十小时甚至几天的稳定供能设计。电网的调节更多仰赖多种能源的综合利用,而电池是辅助平衡而非主要能源来源。因此,电网运营商更注重储能装置提供多大功率来调节供需差异,以及其响应速度,而不单纯追求超大规模的能量储存。此外,综合多个异构电池系统时,将其功率加总更符合电网的实际需求指标。因为不同电池的容量、充放电速率和技术特点均存在差异,简单相加能量容量缺乏实际调度操作意义。而功率输出能力反映了在同一时间段内电网可利用的最大调节能力,更直观有效。

不可忽视的是,随着储能技术的发展和电力市场模型的成熟,衡量储能容量的指标体系也在逐步演进。未来若出现能够支持中长时间、大规模储能的系统,如氢能储能、长时间热储能等,能量容量的重视度将逐步提升。但即便如此,功率指标依旧是电网调节的首要参考,二者缺一不可。最后,从公众认知和报道角度来看,功率指标更容易与电网整体功率需求和发电能力对比,使非专业受众能够直观理解储能在电网稳定中的作用。这种易于理解的表述有助于推广储能技术和增强社会对新能源整合挑战的理解。总结来说,电网级电池储能容量之所以通常以功率单位衡量,是由电网运行对瞬时功率调节的核心需求决定的。

尽管电池本质上储存的是能量,但其最直接贡献于电网的是能够快速释放或吸收的电力能力,而非长时间的能量供给。功率和能量分别代表电网储能不同维度的价值,二者需结合考虑以实现电网的高效、稳定运营。随着能源结构转型和储能技术多样化发展,人们对储能系统能量容量和功率容量的理解和使用也将更加精准和科学,为推动绿色低碳电力系统构建奠定坚实基础。