在当今全球高科技领域,欧洲创新能力的不足已成为业界和学术界广泛关注的话题。相比于美国硅谷的高速发展和中国日益崛起的科技力量,欧洲似乎显得力不从心,特别是在软件、人工智能以及数字经济等关键领域的创新表现较为薄弱。尽管许多人将责任归咎于欧盟的严格监管或市场环境的不完善,但深入分析后发现,欧洲创新力的不足更多地根植于文化和社会层面的因素,这些复杂的背景因素直接影响了欧洲科技发展的整体格局。欧洲的创新环境不单是外在政策的结果,更是内在社会价值观、投资文化和人才流动的综合体现。 在美国,创业精神和风险承担被广泛认可且得到鼓励。即使面临沉重的学生贷款和医疗负担,美国年轻创业者仍然愿意选择创新创业道路,因为成功的创业不仅可以带来财富自由,更是一种获得社会地位和个人实现的途径。

美国的风险投资文化成熟且富有冒险精神,投资人乐于支持缺乏明确商业模式的创新项目,乐于容忍短期内的亏损,期待长远的颠覆性回报。这样的市场生态为创业者提供了充足的资本支持与成长空间,极大激发了创新动力。相较之下,欧洲社会整体更加保守。稳定的公务员或企业职位在生活保障和社会认可度方面显得更具吸引力。传统教育体系强调稳妥的职业规划,家庭与社会对创业风险持谨慎甚至抵制态度。银行和金融机构在贷款审核时对创业者常表现出不信任,导致创业初期资金流紧张。

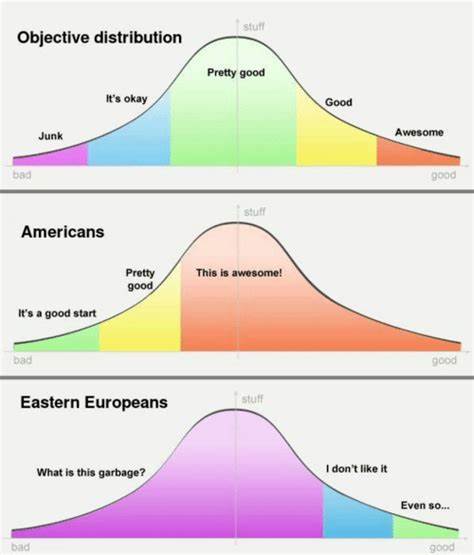

此外,欧洲税务政策往往对企业估值带来的“纸面财富”征收现金税款,使得资金链更加脆弱。这种环境下,创新转型面临的实际障碍远非简单的市场资助能够解决。 欧洲内部投资者的心态也存在显著差异。欧美投资文化中,美国投资者更倾向于接受不确定性和高风险,将创业视作“彩票”,期望突破性成果带来指数级回报。而欧洲投资者对于项目的商业计划和盈利路径有严格要求,缺乏耐心和容忍度,往往偏好具有明确盈利模式的成熟企业。这种投资保守性无疑限制了初创企业的多样化探索和潜在颠覆性技术的孕育。

与此同时,欧洲企业对技术和研发人员的报酬和认可普遍偏低,许多技术人才流向金融等行业,他们的创新动力和归属感被严重削弱。此消彼长中,创新活力难以聚合,创新生态体系亟需重塑。 对高校及科研机构的研究成果商业化进程同样不够顺畅。尽管欧洲拥有世界级的基础研究资源,但技术转移和成果转化环节被各类繁琐规章、风险规避态度所阻碍。政府相关机构希望通过严格的知识产权管理减少风险,却忽略了真正的创新本质需要试错和灵活调整的过程,许多创新项目停留在实验室阶段无法真正孵化出市场价值。这一状况也反映了欧洲在创新体系设计上的短板,激励机制和风险分享尚未完善。

另一个不可忽视的方面是人才流动与移民政策的差别。美国一直以来都是世界顶级创新人才汇聚的中心,宽松的创业环境和对新移民的包容使得诸多优秀的科学家、工程师和企业家聚集于此,形成多元文化碰撞和协作的创新氛围。欧洲虽然同样依赖移民劳动力,但对于高端人才和创业移民的吸引力与包容性明显不足。身份认同、语言壁垒、制度复杂性等因素限制了潜在创新者的融入与发展,造成了人才流失的恶性循环。 在营销与产品推广方面,欧洲的传统文化对自我宣传较为低调甚至谨慎,强调实用主义和谦逊。这样的态度导致许多欧洲创新产品和服务难以在全球市场获得广泛认可和用户支持。

相比美国那种充满夸张和大胆自信的市场营销风格,欧洲产品的价值往往被低估,更难通过市场机制迅速积累用户规模和品牌影响力。商业惯例的差异影响不仅限于国内市场,更在国际竞争中形成了隐形劣势。 既然创新不足的根源不仅是制度问题,更是深层文化和社会习惯的体现,那么解决之道也必须因地制宜,贴合欧洲自身特色。去简单模仿美国硅谷模式显然行不通。欧洲可以利用其已有优势,如雄厚的科研基础、庞大的技术人才储备以及较强的合作氛围,构建符合本地区特色的创新生态系统。政策层面应着重于降低创新创业的风险成本,简化创业者和高校研究的制度负担,改革金融支持机制,引导资本投向更具长期潜力而非短期盈利的创新项目。

同时,公众和企业文化需要提升对技术研发和创业者的认可度,建立良性的激励体系,包括合理的薪酬结构和社会保障网络。 还有,公共采购作为欧洲政府的大额支出渠道,可以成为技术创新的重要推动力。通过调整采购规则,鼓励采用欧洲本土创新产品和服务,政府可以为初创企业和中小企业创造良好的市场试验场和成长土壤。以合作而非单打独斗的方式,构建跨国、跨学科的创新联盟,有望突破单一企业资源限制,实现技术集成和商业价值最大化。 对待创新风险的心态也需要转变。创新往往伴随不确定性和失败的可能,欧洲社会应当更加包容失败,建立合理的容错机制,避免因惧怕风险而抑制潜在的巨大创新能力。

人才流动政策要更加开放和多元,吸引来自全球的技术精英与创业者,让欧洲成为充满活力的国际创新高地。 此外,欧洲应积极开展对新兴产业的战略投资,特别是在气候变化、绿色能源、医疗健康、网络安全和数字治理等领域,以“使命导向”的方式推动跨界合作和产业升级,使科技创新服务于社会重大需求,也能激发创新的社会价值和经济回报。通过聚焦现实问题而非盲目追求纯商业利润,欧洲有望打造新型高科技创新范式。 最后,一个不可忽视的现实是,创新并非一蹴而就。文化的改变、体制的优化、心态的调整都需要时间积累和持续努力。尽管欧洲当前在全球科技舞台上的表现不尽如人意,但这并不意味着未来的潜力被完全耗尽。

通过正视自身特点,扬长避短,打破传统的僵化思维,欧洲完全有机会在新一轮技术和产业变革中占据有利位置。 起步之难不可怕,关键在于能否持续坚持和创新转型。欧洲社会的高度文明基础和丰富的教育资源,是其实现真正创新突破的坚强后盾。将科技视为核心驱动力,提升对创新人士和创业精神的社会尊重,深化国际合作,都将助推欧洲在全球科技竞赛中焕发新活力。总之,理解和解决欧洲创新不足的复杂文化和制度根源,是未来实现其技术自主和经济繁荣的关键所在。