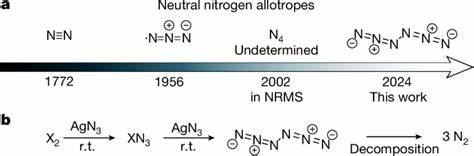

氮元素作为地球大气中最丰富的气体,其最稳定的形态一直被认为是双原子分子氮(N2)。然而,科学家们长期以来对更高核素数的中性氮同素异形体产生浓厚兴趣,特别是能够实现较高能量储存的多氮分子。近期,德国吉森大学的科研团队成功制备出一种前所未有的中性多氮分子——六氮(N6)同素异形体,赋予了氮化学领域新的生命力。这一发现不仅丰富了氮化学的基础科学理论,也为未来高能材料及清洁能源的发展提供了崭新思路。六氮分子C2h-N6的制备突破来自于该团队采用独特的气相反应方法。研究人员通过让氯气或溴气与固态银叠氮化合物(AgN3)在减压条件下反应,随后在10K低温氩基体中瞬时捕获生成物,实现了常温条件下的合成。

进一步在77K液氮温度下,将纯净的N6以薄膜形式制备成功,证明了这种分子的低温稳定性。传统上,多氮化合物因极端不稳定性而难以制备和分离,其中重要障碍包括高反应活性和易发生分解反应。该研究通过红外和紫外-可见光光谱、同位素标记以及高精度从头计算,为六氮的结构确认提供了坚实的证据。N6具有独特的C2h对称性,包含两个叠氮基团通过一个中心的N–N键连接,整个分子的化学键长表现出介于双键和单键之间的特性。基于量子化学计算,N6具备较高的能量释放潜力,在分解成三个氮气分子时释放的焓高达185.2千卡/摩尔,显著高于传统的高能炸药如TNT和HMX,显示其巨大的储能能力。电子密度的定位分析揭示N6分子结构的“弱点”在于中心N–N键,而该键的断裂需要克服约14.8千卡/摩尔的能垒,确保了该分子的有限稳定性。

此外,量子隧穿效应对其分解速率的影响较小,理论上六氮在77K时可稳定存在达百年以上,298K时半衰期仍在毫秒量级,足以在实验条件下进行观察和研究。采用15N同位素标记后的红外光谱实验强化了对N6分子结构的了解,展现了其丰富的振动模式和多样的构象异构体,提升了对分子动力学和微观结构的认识。紫外-可见光光谱进一步印证了电子跃迁的特征,结合理论计算,指明了特定轨道的π–π*跃迁对应于实验中的光响应。这些相互印证的实验和计算结果,不仅证实了中性六氮分子的存在,也说明其光化学性质及潜在的后续转化路径。从合成安全性角度来看,银叠氮化合物和卤素类氮化物均属于高爆炸风险物质,实验须在严格的安全措施和控制条件下进行。尽管如此,该团队采用了微量试剂和低温条件,有效避免了不可预测的爆炸风险,保证了实验的顺利进行。

该研究还结合了先进的理论方法,包括耦合簇CCSD(T)和密度泛函B3LYP等,为分子的几何结构、键能、电子性质以及反应动力学提供了高精度数据,为理解多氮分子的稳定性机制奠定了基础。此次六氮中性分子的成功合成无疑突破了科学界长期以来认为“除N2之外无法稳定合成中性分子状氮同素异形体”的认知。作为极具潜力的高能储存材料,N6不仅环境友好、分解产物仅为无害氮气,且其高能量密度优势在航天、军工以及绿色能源领域均具有重要应用价值。未来进一步优化合成工艺,探索氮元素多原子分子体系,可能引发新型能源载体的诞生。持续的结构优化和稳定性评估,将有助于该领域迈向实用化应用。此外,N6的特有化学性质也为纳米材料设计、催化剂开发和化学反应机理研究提供了有力工具,促进现代化学的多学科交叉发展。

结合高压物理和固态化学研究,亦有望发现更多具有独特电子和力学性能的氮基材料,为未来功能材料研发注入创新活力。可以预见,六氮分子的成功诞生标志着人类对多氮体系理解的新篇章,必将推动能源科学、材料科学和环境科学的深远变革。随着技术的不断进步和理论研究的深入,氮这一简单元素的潜能得到全面释放,为建设更高效、更环保的能源体系提供坚实基础。