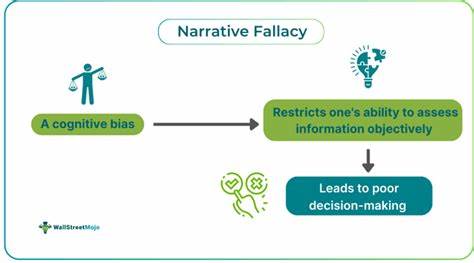

在纷繁复杂的信息时代,我们每天都被大量的故事包围着。从新闻报道到社交媒体,从电影小说到政治演讲,叙事似乎无处不在。叙事带给人们一种连贯的理解世界的方式,让看似杂乱无章的事实被整理成有头有尾的故事。然而,正是这种叙事塑造思维模式的习惯,可能成为我们认知中的巨大陷阱,这种陷阱被称为“叙事谬误”。 叙事谬误(Narrative Fallacy)是指人类在理解复杂世界和事件时,倾向于用简洁精彩的故事来解释原因和结果,即使这些故事并不完全准确,甚至是错误的。著名思想家纳西姆·尼古拉斯·塔勒布在其开创性的著作《黑天鹅》中深刻揭示了叙事谬误的危害。

他指出,我们大脑天生喜欢把零散信息组织成连贯的故事,这让我们误以为自己比实际更了解世界,更具有预见性。事实上,世界的许多重大事件和变化是无法被简洁归纳的,甚至带有随机性和不确定性。 这种依赖叙事来理解世界的倾向,表面上看似合理而自然,却极大地限制了我们的认知宽度和深度。举例来说,在一场政治辩论或选举之后,媒体和公众往往会急于猜测“赢家”和“输家”,并快速为其表现编织因果故事,声称某个候选人“因为某某策略成功”或“因为某种失误失败”。然而,事实上,这种故事往往缺乏扎实的数据支持,很难真正预测公众立场的微妙变化。一篇报道甚至指出,在某次辩论后,所谓的“赢家”仅仅改变了极少数人的投票意向,远远没有故事中描绘的巨大影响力。

类似的现象在科学研究中也非常常见。心理学领域就充满了许多“好故事”,这些故事通过生动的叙述包装实验结果,却时常因无法复制或数据不足而饱受质疑。比如关于财富如何影响人的道德和同情心的研究,外界搬出一段叙述说富人变得自私贪婪,因为他们在游戏规则中拥有明显优势,然后将复杂的人类行为简化成单一因果关系。这类故事虽然听起来很吸引人,但实际上可能忽视了统计学上的漏洞和方法论的缺陷,甚至是假设本身就过于简单化。 叙事的魅力在于它对人脑的吸引力。故事让抽象的概念变得具体,让冷冰冰的数字变得生动,有助于加深记忆,提高传播效率。

但这份魅力同时意味着我们容易放弃批判,轻易相信那些“合理”的解释,忽略了事实的复杂性和偶然性。叙事谬误就像一把双刃剑,既是沟通的利器,也是认知的陷阱。 学校教育在一定程度上也强化了叙事谬误的存在。学生被要求写作和研究时,往往被鼓励围绕清晰明确的论点构建文章,寻找支持性证据并以故事形式呈现。缺少连贯故事不仅让文章显得无趣,甚至可能遭到扣分处理。结果,在学术环境中,学生们学会了去适应这种“讲故事”的期望,而非真正追求事实的多面性和复杂性。

这种教育潜移默化地灌输了一套标准化的叙事模式,使得学术研究有时也难以避免过于简化和刻板的结论。 更令人担忧的是,叙事谬误的影响不仅仅局限于个体理解,而是渗透进了社会文化、政治决策以及科学传播等各个层面。政客和媒体利用叙事塑造公众认知,推动特定议程,却往往忽略了事实的多样性和不确定性。普通人在面对社会热点时,也很容易被简单化的故事所吸引,产生片面判断,甚至加剧社会分裂和偏见。 为了避免陷入叙事谬误的陷阱,首先需要意识到自己的认知局限,保持“无知的意识”。这并非是要求放弃理解,而是提醒自己不要被故事的表象所迷惑,时刻保持质疑和探究的心态。

其次,要培养科学的思维习惯,重视数据和证据,而不是只凭借直觉和故事感受判断对错。对待各种结论时,应该审视背后的方法论和样本大小,关注研究是否被重复验证,避免轻信单一的解释。 此外,信息的传播者也应承担起责任,尽量避免用哗众取宠的故事夸大数据意义,坚持客观中立的报道。媒介机构应加强科学素养的普及,帮助公众理解统计学和研究局限,抵制简单叙事对复杂现实的扭曲。 我们生活在一个信息爆炸但真相复杂的时代。叙事谬误提醒我们,世界远比故事精彩,也远比故事难以预测。

唯有承认无知,不断追问假设,尊重数据与过程,我们才可能逐步靠近理解这个变幻莫测的世界的真相。未来,无论是在科学、教育,还是公共议题讨论中,如何在叙事的诱惑与理性的犹豫间找到平衡,将是我们共同面临的挑战。