在人工智能领域,聊天机器人尤其是如ChatGPT这样的生成式AI的兴起,曾被广泛寄予改变职场生态的期望。无论是节省时间、提升生产力,还是改善工作质量,这些智能工具似乎具备深刻影响员工工作的潜力。然而,来自丹麦国家经济研究局(NBER)的一项最新大规模研究表明,聊天机器人目前对员工工资和工时的影响并不显著,这一事实挑战了我们对AI变革的传统认知。 这项研究基于2023年至2024年间,涵盖约2.5万名丹麦员工以及7000家不同企业的调查数据。研究重点关注了11个被认为最可能受生成式AI影响的职业领域,包括会计、客户服务、金融咨询、IT支持、新闻传媒、法律、市场营销、软件开发以及教育等。研究者通过将受访者的自我报告数据与政府官方工资、工时和就业记录相结合,力求全面理解AI的实际劳动市场效应。

尽管研究中64%的受访员工表示在工作中使用过聊天机器人,且在积极推动AI应用的企业中,这一比例甚至达到了83%,但整体来看,聊天机器人的普及并未带来显著的工资提升或工作时间缩减。平均而言,员工使用AI工具所节省的工作时间仅占总工时的约2.8%。这种节省虽有一定积极作用,却尚不足以触发行业层面或整体经济中的显著波动。 此外,研究指出,即使企业为员工提供了AI培训或定制化的聊天机器人支持,也未能在统计数据中表现出工资或工时的明显变化。其实,工资增长幅度低于1%的结论被多次统计检验确认,并且公司层面的员工流失率或聘用情况亦保持稳定。换言之,AI技术尚未成为提高个人收入或缩减劳动负担的显著驱动力。

为何会出现这种现象?分析人士认为,其中一个关键原因是生产力的提升尚未有效传导至员工个人。根据研究数据,节省下来的时间仅有3%至7%转化为员工工资的提高。这意味着即使员工借助AI工具提高了效率,获得的经济回报非常有限。多数情况下,企业可能将因AI带来的效益更多地用于提升整体利润或改进流程,而非直接反映于工资待遇。 尽管如此,聊天机器人确实引发了职场结构的微妙调整。大约17%的用户表示,他们承担了更多与AI集成或审查相关的新职责,部分员工还开始参与审核AI生成内容的工作。

这种角色上的变化虽没有立即带来显著的经济回报,却预示着未来职业分工将进一步复杂化,更多对人机协作的需求逐步显现。 研究还引入了“生产力J曲线”这一理论,意指新技术初期往往未能带来直接的经济效益,真正的生产力增长需要企业对流程和管理方式做出深度调整和创新。一旦企业适应并优化运用AI技术,其带来的收益才可能开始被大规模显现和共享。因此,目前聊天机器人对劳动市场影响有限,反映出技术成熟与应用落地之间的时滞效应。 业内专家普遍认为,尽管眼下数据未显示显著变化,但AI的长期潜力不容小觑。伴随着技术升级和政策规范的完善,未来员工薪酬结构、工作内容乃至就业形态都可能产生重要转型。

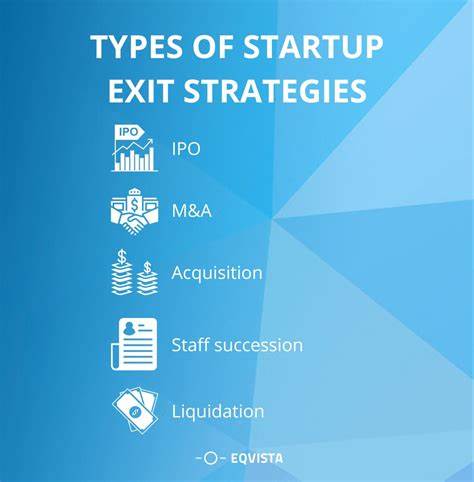

特别是在创造力和判断力强的岗位上,聊天机器人辅助生成内容和解决问题的能力可望提升工作质量和创新水平,从而间接推动劳动市场的积极变革。 另一方面,部分自由职业平台的调研亦提醒,AI的普及或将使得对某些“自动化高风险”工作的需求下降,尤其影响到文案撰写、软件开发等领域的自由职业者。这一现象提醒我们,AI技术带来的职业调整不仅仅体现在时间和收入上,更涉及劳动力市场的结构性变迁与再分配挑战。 综上所述,当前生成式AI聊天机器人的推广虽然丰富了职场工具箱,优化了部分工作流程,但其对工资和工作时间的直接经济影响仍十分有限。企业和员工应合理调整预期,将目光放在AI辅助创意、提升工作质量以及培养与AI协作的新技能上,以迎接未来可能带来的深远转变。同时,政策制定者应关注如何促进AI增效成果的公平分配,确保技术进步能够惠及更广泛的劳动群体,共筑更加包容和可持续的数字经济未来。

。