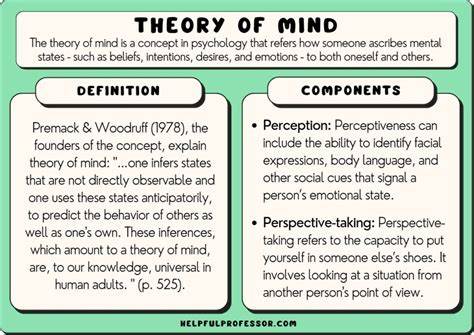

心智理论:人际交往的隐秘钥匙 在日常生活中,理解他人的思想和情感至关重要。这种能力被称为“心智理论”(Theory of Mind),它不仅是人类社交互动的基石,也是我们在社会中生存和发展的重要组成部分。心智理论使我们能够推测他人的思想、信念、愿望和情感,从而预测他们在特定情况下的行为。 心智理论的起源可以追溯到几百年前,然而在过去的五十至六十年中,心理学家们对这一领域的研究推动了我们对人类精神世界的理解。心理学家布雷特·索迪安指出,心智理论的形成源自一套概念知识,这些知识帮助我们访问自己和他人的心理状态。在与他人交流时,我们基于观察和经验形成对他人内心世界的假设。

心智理论的重要性不言而喻。它为人际关系的建立和维持提供了基础,有助于有效的沟通和合作。社会交互十分复杂,具有较高心智理论能力的人通常更擅长社交,而那些能力较低的人则可能在与他人交往中面临挑战。然而,误读他人的思想和情感在每个人的生活中都是普遍存在的,误解是生活的一部分。 美国心理学家迈克尔·托马塞洛提出,能够预测他人思想的能力是人类与其他动物之间的重要区别之一。这一能力使我们不仅能从自身的经验中学习,也能从他人的经历中获取重要教训。

托马塞洛的研究表明,有些非人类动物,例如黑猩猩,虽然能够在某些方面表现出心智理论的初步能力,但仍无法完全理解他人的虚假信念。这种对他人内心世界的缺失,被称为“心智盲ness”(mindblindness)。 心智盲ness最初用于描述自闭症患者在心智理论发展方面的滞后。这类个体在理解他人意图和行为方面面临困难,常常会假设他人与自己对同一事件的看法相同。这种认知状态可能被误解为缺乏同理心,但实际上是因为他们未能正确解读他人的心态。因此,心智理论的发展至关重要,尤其是在儿童期。

研究发现,儿童在三至五岁之间开始发展心智理论。这一过程通常经历五个里程碑,虽然不同文化中的发展顺序可能有所不同。最初,儿童学会辨别他人可能与自己不同的欲望;接下来,他们意识到人们可能在同一话题上持有不同的信念;随后,他们理解人们依据不同的知识基础进行判断;接着,儿童学习到他人可能持有虚假的信念;最后,他们认识到他人可能会隐藏真实的情感。 这个过程并不是线性的,儿童的认知发展与其成长环境密切相关。例如,在六个月大的时候,婴儿开始能够检测面孔并跟随他人的视线。随着模仿能力的增强,婴儿会学会模仿父母的动作,例如拍手和微笑,随后,他们会在游戏互动中逐渐了解他人回应的期望。

到四岁时,儿童能够理解他人可能持有不真实的信念,这一能力的测量可以通过“虚假信念任务”来实现。 这项研究揭示了心智理论不仅与社会交往密切相关,还与个体的学业成功具有显著联系。研究者维多利亚·普罗韦斯发现,在八岁时具备较强心智理论的儿童,在青春期的学业表现上往往更为出色,这种能力对学业成就的影响程度可高达一半。 自闭症与心智理论的关系也备受关注。许多研究表明,心智理论能力的不足与自闭症诊断之间存在一定的关联。自闭症儿童在理解他人的信念和情感方面通常表现得不如典型发展儿童。

不过,他们在理解他人意图时却未必低于其他儿童。这一发现提示,心智理论的发展并不是孤立的,而是与人际交往的许多因素相互交织。 那么,心智理论是否可以通过训练学习呢?研究显示,通过讲故事和引导儿童推测故事情节的解决方法等方式,可以有效提升儿童的心智理论能力。一项长达十年的研究表明,在小学阶段的干预可以改善青少年的心智理论能力。尽管如此,对于成人以及自闭症患者来说,提升这一能力则显得相对困难且挑战重重。 眼神交流在心智理论的发展中也扮演着重要角色。

研究表明,眼神接触缺乏是自闭症儿童的早期表现之一。眼神交流是婴儿理解周围人的初步方式,研究者推测,缺乏眼神交流可能与个体的心智理论发展相对较弱有关。 随着人工智能的迅猛发展,科学家们也开始探讨人工智能是否具备心智理论。近期的研究显示,某些人工智能模型能够在心智理论测试中达到与人类相当的水平,这一发现令人深思,未来的人工智能是否也能理解人类的情感与思想,将可能改变我们与技术的互动方式。 综上所述,心智理论不仅是一个学术概念,它深刻影响着我们的生活与交往能力。理解他人、设身处地地考虑他人的感受,始终是构建健康人际关系的关键。

随着对这一理论的深入研究,我们愈发意识到心智理论在教育、心理治疗和社会交往等领域的重要性。在未来,提升心智理论能力将有助于更好地理解自己与他人,从而促进更和谐的社会互动。