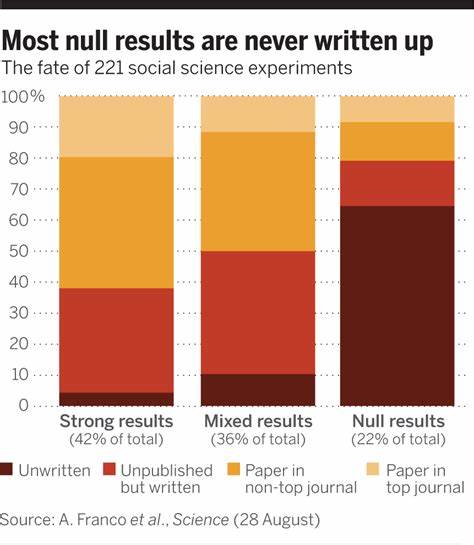

在科学研究领域,空结果,也称为无效结果或阴性结果,指的是实验或研究未能证明预期假设或未发现显著效应的情况。尽管这些结果同样包含着重要的信息价值,但它们的发表一直面临诸多困难,导致科研界存在“发表偏倚”,即正结果更易被发表,空结果常被忽视。这种现象不仅影响了科研的透明度和完整性,还可能阻碍科学进步。研究者们普遍认可空结果的重要性,认为其有助于避免重复无效实验,节省资源,并为理论修正提供关键依据。然而,从实际的发表环境来看,少有学术期刊愿意接纳此类研究成果,原因涉及多方面因素。科研出版体系常青睐“突破性”、“创新性”的研究,而空结果往往被视为无趣或无用,缺乏吸引力和影响力。

此外,研究人员对发表空结果存在心理顾虑,担心这可能影响其学术声誉,尤其是在竞争激烈的环境中,潜在的负面评价可能影响职业发展。调查显示,缺乏适合发表空结果的专门期刊和平台,也是科研人员难以分享此类数据的重要原因。多数主流学术期刊对文章的选题和结果偏向于正面发现,进而限制了空结果的传播。为了改变这一局面,学术界内部和出版领域都在积极推动理念变革。一些开放获取的期刊和在线平台专门设立了发表空结果的渠道,鼓励科研人员分享未达预期的实验结果,强调科学研究应具备开放性和全面性。与此同时,科研评价体系也面临改革压力.传统以发表数量及影响因子为导向的考核方式需向注重研究质量及透明度转变,为空结果提供更多认可与奖励。

业内专家强调,只有建立起包容多样研究成果的生态,才能减少研究浪费与重复,提升科学探索的整体效率。技术手段的进步也为空结果的分享提供了便利。数据存储和共享平台的兴起,使得研究人员能更便捷地公开实验数据以及未发表的分析结果。这不仅促进了科学数据的再利用,也增强了研究过程的可验证性和可信度。学术培训中也应增强对空结果的正确认识,帮助新锐学者理解其科学价值,勇于报告和传播。科研资助机构和学术组织越来越认识到,通过支持和鼓励发表空结果,可以构建更真实和完整的科学图景,从而推动创新和知识积累。

总的来说,空结果在科学研究中承载着不可或缺的角色,不仅丰富了学术视角,也指引未来研究方向。尽管当前其发表之路依然充满阻碍,但随着观念更新和平台建设的完善,空结果有望得到更广泛的认可与传播。科研社区需共同努力,消除发表偏见,打造一个尊重多元发现的研究环境,为科学发展注入更多活力和透明度。