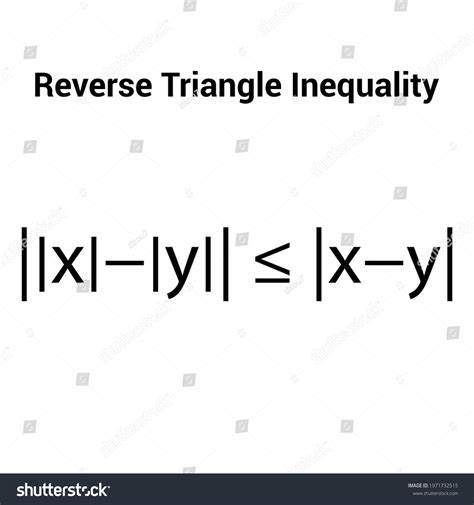

反三角不等式作为数学领域中的重要不等式,与我们熟知的三角不等式息息相关,体现了距离和路径的基本性质。三角不等式指出,在任意的三角形中,一边的长度不超过另外两边之和。换句话说,从点A直达点C的距离不会超过先到点B再到点C的路径之和。这个直观的结论不仅适用于欧几里得空间,也同样适用于诸如曼哈顿距离、编辑距离等各种度量空间。其重要性在于它定义了“距离”的基本概念,保证了度量空间的结构完整性和一致性。具体来说,三角不等式保证了从A到C的最短路径总是直接的,没有绕路的必要。

然而,反三角不等式的思考方式则带来另一层深刻的见解,这对于软件工程等领域具有极大的启发意义。 反三角不等式表述为从点A到点C的距离大于经过某中间点B两段距离之和,这在数学上并不常见,但在某些情境下却颇具指导价值。它提醒我们,尽管直接路径是最优,却存在通过中间步骤分解问题、分段达成目标的重要策略。以软件研发为例,复杂的功能被分解为多个子任务,然后依次完成,体现了将长距离“拆分”为短距离相加的思考方法,这恰恰借鉴了反三角不等式中的分步思想。通过先到达中点B,再从B出发到达C,将解决单一庞大任务变为处理更小且易控的子任务,从而大幅降低出错风险,提升开发效率。 在软件开发实践中,“小提交”策略正是反三角不等式理念的具体应用。

大型代码改动通常难以审查、易引入错误,且导致合并冲突频发。相反将一次庞大变动拆解成多个独立、明晰的小改动,能够加速代码评审,降低风险,促进持续集成。这种策略并非仅限于代码行数的拆分,更强调逻辑与功能的独立性,确保每个提交都能独立构建与测试。通过这样的分段努力,团队可以保持代码库的稳定性与高质量,显著提升协作效率。同时,细小的修改也有助于提高回溯定位问题的精度,使得故障排查和历史代码维护更加高效。 除此之外,重构过程中的“先铺垫,再变更”方法同样体现了反三角不等式的思想。

通常,复杂的代码逻辑变更不仅涉及具体功能的实现,还需要额外传递参数、调用关系调整等基础工作。先将变更所需的参数或数据线索穿线到代码整体,保证改动范围的统一与连贯,随后再在已铺垫的基础上完成功能变更。这种分阶段进行代码修改的策略可以减少代码冲突和调试难度,确保逻辑变更更加集中和专注,提升代码的可维护性。 知名程序员约翰·卡马克提出的“复制-修改-替换”工作法亦是对反三角不等式理念的体现。通过复制现有实现,先在副本中修改和优化,待新版本稳定后再替换原有部分,这一过程让开发者在不破坏现有功能的前提下,灵活实验和调整功能细节。此外,这种方法支持在代码审查中逐步推进,避免大幅度直接修改带来的风险,促进代码质量的稳步提升。

在软件发布流程的管理上,频繁的小版本发布策略也借助了反三角不等式的思维优势。频繁发布让每次更新的差异较小,更易于测试和回滚,避免了“大版本”发布时可能出现的高风险和不可预知的错误。短周期发布适合持续集成环境,有助于快速获得用户反馈,及时修复问题,提升软件的稳定性和用户体验。同时,如果某一版本存在缺陷,跳过发布或快速迭代也大大简化了风险控制流程。这种策略使开发团队能够以更快的节奏向用户交付价值,缩短反馈闭环,保持产品竞争力。 然而,反三角不等式的分步思路也存在潜在陷阱,即“陷入局部最优”的风险。

如果开发者仅仅局限于一步步完成小目标,容易忽视整体解决方案的全局效应,导致最后的结果并非最佳。为此,结合“深度切入”的方法对问题进行全方位剖析和整体实现变得尤为重要。先快速完成一个端到端的整体方案,哪怕粗糙且充满不足,随后再多次迭代细化完善,这样的策略有助于跳出局部最优,确保最终目标的准确性和优质性。在实际工程中,这种方法促使开发者从多个角度审视问题,减少返工,提高代码设计的合理性和结构清晰度。 编写源码是一项机械却又充满创造力的工作。代码是思维模型的映射,将思想和逻辑投射到计算机语言中。

理解和运用反三角不等式的思想,不仅可以优化代码实现路径,还能提升整个软件工程流程的效率。通过减少频繁切换思维任务、集中精力完成深度任务,可以减少认知负荷,促进高质量代码产出。软件开发往往不仅仅是简单地实现功能,更是一场关于逻辑、设计与实践的协同演绎。 总的来说,反三角不等式是一种看似简单却蕴含丰富哲理的数学概念。在软件工程中,它激励我们将复杂系统化繁为简,将庞大任务划分成切实可控的小模块,推动敏捷开发、持续集成和质量保障。通过合理拆解任务、分阶段实施变更、频繁发布迭代,团队能够显著降低风险,提高生产效率,最终交付更加稳定、健壮的软件产品。

与此同时,结合深度解决方案和整体规划,避免局限于局部优化,使得开发过程更趋合理完备。 反三角不等式不仅是一条数学定律,更是一种指导思维方式和工程实践的有力工具。无论是在抽象的数学空间,还是在充满挑战的软件研发世界,都发挥着不可替代的指引作用。理解并灵活应用它,将为任何追求效率与质量的从业者带来宝贵的借鉴和启发。