近年来,“你将一无所有却依然快乐”这一观点在全球范围内引发了广泛的讨论和关注。该观念源自对未来社会发展趋势的预测,特别是在科技进步、经济模式变革及环境挑战日益严峻的背景下,传统的拥有财富和物质资产的价值观开始面临深刻反思。本文将深入探讨这一理念的背景意义、可能实现的途径,以及对个人和社会的潜在影响,帮助读者全面理解这一颇具争议却不可忽视的未来图景。 首先,需要明确的是,所谓的“拥有一无所有”,并非字面意义上的物质贫乏,而是指人们对物质拥有权的重新定义。在传统社会中,个人对房产、车辆甚至日常用品的拥有被视为财富和成功的重要标志。然而,随着共享经济的兴起和数字化转型,人们逐渐转向体验与使用权优先于拥有权的生活方式。

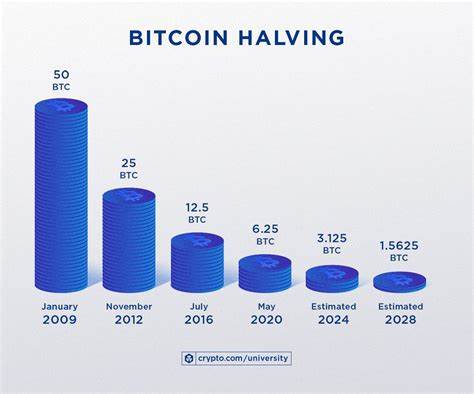

共享单车、共享办公空间、在线流媒体服务等模式的普及,促进了资源的高效配置与利用,也使得个人对物质资产的依赖显著下降。这种转变不仅降低了生活成本,还增强了社区互动和资源可持续使用的可能。 与此同时,科技的发展尤其是人工智能、大数据和物联网的应用,正在深刻改变人们的生活方式和工作模式。自动化技术的普及使得大量重复性劳动被机器替代,人们得以从繁重的体力劳动中解放出来。智能家居和智能交通系统提升了生活的便捷性和舒适度,极大地改善了生活质量。未来,随着科技进一步成熟,我们或许不再需要拥有大量物质,而是通过数字平台和智能系统满足日常所需,从而实现“拥有一无所有”的生活理想。

此外,环境保护和可持续发展的紧迫性也在推动人们重新思考拥有与幸福的关系。地球资源的有限性与环境压力的增加,促使全球社会思考如何减少碳足迹、降低浪费,并实现生态和谐。拥抱“共享而非占有”的生活理念,有助于减少过度消费和环境负担。这不仅是对个人行为的转变,更是一场社会价值观的革新。未来的幸福生活,或许不再依赖于物质的堆积,而是建立在健康的生态环境和良好的人际关系之上。 社会结构的变化同样是这一理念能否实现的关键因素之一。

随着城市化进程和人口流动的加快,传统的家庭和社区模式正在发生变化。年轻一代更加注重生活体验、多样性和灵活性,他们倾向于选择租赁而非购买,偏好共享和合作的生活方式。这种消费习惯和价值观念的转变为“拥有一无所有”模式的实践提供了社会基础。同时,企业和政府也开始探索新的政策和商业模式,以适应这一趋势,例如推动共享社区、建设智能城市和发展绿色经济。 然而,这一理念的实施也面临诸多挑战。社会不平等、数字鸿沟以及隐私和安全问题是亟待解决的难题。

共享模式往往需要依赖高度发达的数字基础设施和信任机制,否则容易导致资源分配不公和权益受损。此外,个人隐私在数字化时代尤为脆弱,如何平衡便利性与隐私保护,是未来社会必须认真面对的问题。只有通过法律规范、技术创新和社会共识的共同努力,才能保障“拥有一无所有”理念顺利落地并推动社会向更加公正和谐的方向发展。 从心理学角度来看,幸福感的提升并不完全依赖于物质财富的积累。研究显示,归属感、自由度以及自我实现等因素对幸福感有更直接的影响。共享经济和数字技术的融合为人们提供了更多社交可能和个性化空间,有利于满足精神层面的需求。

同时,减少物质拥有带来的压力和焦虑,有助于实现更加轻松和愉悦的生活体验。未来社会中,人们通过简化生活、注重体验和关系的方式,能够真正实现“拥有一无所有却依然快乐”的状态。 综上所述,“你将一无所有却依然快乐”不仅是一个未来愿景,更是社会发展、科技进步与价值观变革的综合体现。它强调通过共享和协作,促进资源合理利用,推动环境可持续,提升个体心理幸福,重塑社会结构。尽管这一理念在现实中仍面临诸多挑战,但随着技术进步和社会适应,其实现的可能性不断增加。对于每一个个人而言,积极适应这种新型生活方式,关注内心需求和社会责任,将有助于在变化中找到幸福的真谛。

未来,拥抱“拥有一无所有”或许不再是失去,而是获得了一种更自由、更丰富且更有意义的生活方式。