在现代航空航天技术领域,智能变形机翼作为提高飞行性能和效率的重要创新,正逐渐成为学术界和工业界关注的热点。随着飞行环境的不断复杂与多变,传统基于图灵计算模型的人工智能系统面临着适应性不足和能耗过高的挑战。近日,一项突破性的研究引入了基于超图灵计算模型的突触电阻(Synstor)电路,实现了飞行器机翼的实时智能控制和自主学习,开辟了智能航空控制的新纪元。 超图灵计算是一种模拟生物神经系统功能,实现“推理与学习并行”处理模式的先进计算范式。与传统图灵模式的人工智能系统在推理与学习阶段必须分开进行不同的是,超图灵计算通过专门设计的突触电阻电路,能够让系统在推理的同时不断学习和调整自身的信号处理算法,极大提升了系统的灵活性和即时响应能力。这种特性使得智能系统能在飞行状态中动态感知环境变化,迅速优化机翼形态,实现最优的空气动力学性能。

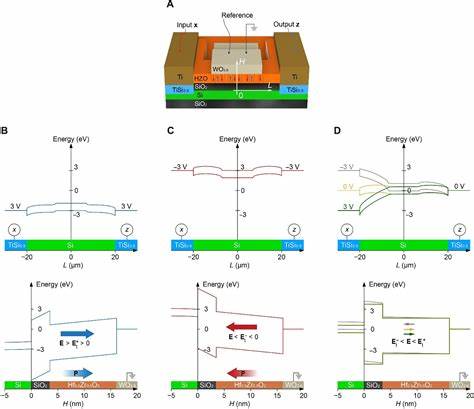

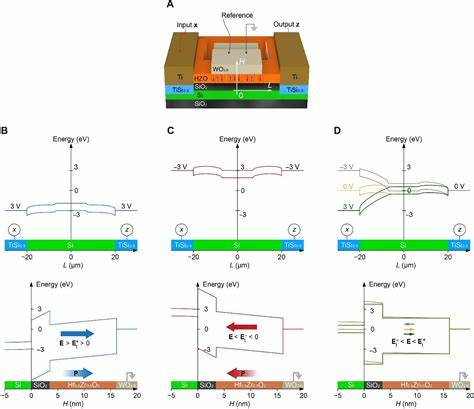

突触电阻电路是一种以类神经元结构设计的新型电子元件,能够模拟神经元之间的突触连接,通过调整自身的电导率实现信息的存储与传播。研究团队采用了先进的半导体技术,制备了一种由硅通道、二氧化硅介电层、铁电Hf0.5Zr0.5O2层以及WO2.8导电参考电极构成的突触电阻器件。该器件独特的垂直异质结构和侧向肖特基势垒设计使其具备精准的类比电导调节能力,在模拟生物神经突触活动的同时,实现了高稳定性的非易失性存储。 该研究搭建了一个20×20交叉阵列的突触电阻电路系统,通过输入端施加电脉冲信号,电路在输出端产生相应的电流,实现动态权重矩阵的实时计算。这一交叉阵列结构模仿了神经网络中的大规模互联特征,支持多通道的信息并行处理。同时,系统能根据反馈信号实时调整自身的权重矩阵,完成并发的推理与学习过程,大幅缩短了学习时间并节省了能耗。

为了验证突触电阻电路的实际应用价值,研究团队将其集成于一个智能变形机翼控制系统,并在风洞实验中进行了系统性能测试。机翼通过嵌入的压电致动器实现形状变化,传感器实时采集机翼的升力和阻力数据。系统根据采集的飞行状态信息,将其转换为电脉冲信号输入突触电阻电路,经由动态调整的权重矩阵计算输出控制信号,驱动机翼形态的智能调整,以优化升阻比,减少气流失速的风险。 实验分为预失速角度(8度)和失速角度(18度)两种飞行环境下,同时比较了突触电阻电路、人类操控和传统人工神经网络(ANN)在机翼控制任务中的表现。结果显示,在预失速条件下,突触电阻电路与人类操控者都能快速准确地调整机翼形状,使系统的目标函数——升阻比及其波动幅度显著降低,学习时间远远短于基于传统ANN的系统。更为关键的是,在失速的混沌气动条件下,突触电阻电路展现了极强的环境适应性和恢复能力,能够有效避免失速状态,稳定飞行;而传统ANN在缺乏同时在线学习能力的情况下,未能完成对失速状态的修正,性能显著下降,人类操控者中则仅部分人员具备相应的恢复能力。

突触电阻电路的功耗也是其一大优势。通过模拟和实际测量,该系统在实时执行推理和学习任务时,仅消耗约28纳瓦的能量,极大降低了系统整体的能耗负担。相比之下,传统的基于计算机的ANN系统,即使在较为简易的任务中,能耗也高达数瓦甚至数千瓦级别,体现了突触电阻电路在能源效率上的巨大潜力。 核心的技术创新还包含电路设计中对电压脉冲的精妙应用。当输入电极施加单独的电脉冲时,电路处于推理模式,权重保持稳定不变;当输入和输出电极同时施加相同幅度的脉冲时,电路进入学习模式,通过调节铁电层的极化状态,有选择地改变电导率,实现权重的动态调节。该设计巧妙地实现了推理与学习的并行处理,充分模拟了生物神经系统的突触可塑性特征。

从理论角度出发,研究分析了目标函数的变化与权重更新之间的关系,证明了突触电阻电路在满足特定条件下,能够实现目标函数的非增性变化,保证系统趋向全局最优状态。这为超图灵计算模型在实际智能系统中的应用提供了坚实的数学基础和工程支持。 智能变形机翼系统的成功展示,不仅证明了超图灵突触电阻电路的技术可行性,也凸显了其在动态复杂环境中超越传统人工智能的适应能力。未来,该技术有望推广至无人机智能导航、高速飞行控制、自适应机器人等多个领域,极大提升自主系统的智能水平与能源利用效率。 随着半导体制程技术的不断进步,突触电阻电路器件尺寸有望大幅缩小,集成度更高,功能更强,进一步降低功耗,实现更加复杂的神经形态计算网络。结合先进材料与纳米制造工艺,未来超图灵计算平台有望成为智能硬件核心,支撑下一代自适应、智能化系统的广泛应用。

综上所述,基于超图灵计算模型设计的突触电阻电路为智能机翼控制带来了革命性的方法,实现了推理与学习的同步进行,拥有更快的学习速度、更优的功耗表现和更强的环境适应性,突破了传统图灵计算模式的根本限制。此项研究不仅推动了神经形态计算技术的发展,也为智能航空系统的自主控制开辟了全新路径,预示着人工智能未来朝着更接近生物智能的方向迈进。未来,随着研究的深入和技术的成熟,超图灵突触电阻电路将成为实现智能系统实时学习与决策的关键基础,为航空航天、机器人、智能制造等领域注入强劲的技术动力。