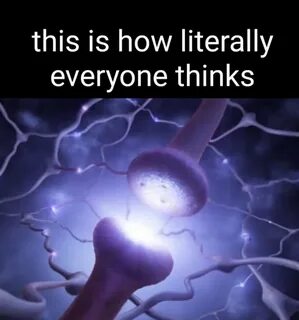

近年来,神经科学领域出现了一个令人震惊的研究方向:神经元是否能够传递光信号?传统上,神经元被认为主要通过电信号和化学信号进行信息传递。然而,来自纽约罗切斯特大学的科学家们正在挑战这一认知,提出神经元可能像光纤一样通过其轴突传导光波,从而实现信息交换的假说。这一想法如果得到证实,将重塑我们对大脑通讯机制的理解,并带来开创性的医学应用。 神经元是大脑和脊髓中的基本功能单位,它们通过电化学信号来传递信息。神经信号沿着轴突传播,最终达到突触与其他神经元进行交流。尽管电信号传递的机制已被广泛研究,但近年来科学家注意到大脑中存在极其微弱的光子排放,这种光的来源和功能却尚无定论。

罗切斯特大学的该研究团队正着手利用先进的纳米光子技术,观察 living neurons 是否具备光学传导特性。 科学家们认为,轴突的结构十分细长且类似于光纤,理论上具备传导光子的条件。在纳米尺度上,轴突的直径不足两微米,测量和验证其光学性质面临极大挑战。项目负责人、罗切斯特大学光学研究所的帕布罗·波斯蒂戈教授指出,要探测如此微弱的光甚至可能是单光子级别的信号,需要开发精密的光学纳米探针,这些探针能在活体神经元内部注入光信号,并检测到传出的光波强度和波长。 这一研究由约翰·坦普尔顿基金会提供为期三年、资助150万美元的经费支持。项目团队还包括专长眼科和神经科学的助理教授米歇尔·特利亚斯,他负责神经元电信号的测量,二者合作力求首次实验证明“光信号”是否与电信号共同参与神经信息处理。

如果神经轴突确实具备传导光信号的能力,这将对神经科学产生深远影响。首先,它可能揭示之前被忽视的光子参与的脑内通信新机制。其次,这种光通讯功能或许与大脑自修复机制有关,科学家推测光子在细胞修复和维持大脑健康方面可能发挥着重要作用。此外,研究表明,髓鞘层(覆盖轴突的绝缘膜)可能产生纠缠光子对,这种量子现象有望解释大脑中不同区域间的高效协同工作,从而催生对神经网络信息处理的新理解。 虽然目前仍缺乏直接实验证据,但多年来已有不少学者提出生物光通讯的假说并发表相关论文。2016年,Sourabh Kumar等人于《Scientific Reports》发表的文章探讨了脑内光学通信通道的可能性,赢得学术界较多关注。

此外,2024年发表在《Physical Review E》上的研究揭示了髓鞘有生成纠缠光子的潜力,暗示脑内光量子现象的真实存在。专家们也警告称,这些假说仍处于初级阶段,需要更多实验证明其生物学的有效性及信息处理功能。 本领域的技术门槛极高。神经元轴突极其细小,任何光学测量都受限于设备的分辨率和灵敏度。研究团队借助纳米光学、量子光学及神经电生理的交叉技术,设计创新的光学纳米探针,能够在活体条件下同步捕捉光信号与电信号的变化。这既是技术的突破,也是脑科学发展迈向新纪元的关键一步。

脑内光信号的发现对神经病学的启示更为显著。如果光子参与信息传递,未来医学界可能通过调控这些光学信号,开发出针对阿尔茨海默病、帕金森氏病及其他神经退行性疾病的新疗法。通过精准控制光信号,或能修复神经网络中断裂的环节,从而恢复认知功能和运动能力。这种治疗理念不同于现有的电刺激或药物干预,具有非侵入性、精确性强等优势。 然而,科学探索从来不会一帆风顺。部分专家提出质疑,认为如果光通讯是真实存在的,那么为何生物进化数百万年未被广泛发现。

对此,研究人员指出,脑内光信号极其微弱且难以探测,需要高端技术支持,历史上技术受限导致信息被忽视。此外,光信号可能作为辅助通讯方式而非主要途径,其作用具有补充或调节性质,更不易被传统脑电分析捕捉到。 大众和网络社区对该科学话题也有诸多反响,从怀疑到支持声不一。部分网友质疑由于缺乏充分证据即使提出此类假说也显得“荒诞”,但也有科学爱好者引用相关文章和数据,认为光子参与脑通讯的想法具有革命性意义。专业角度看,持续深入的研究和反复验证将是该领域发展的必经之路。 未来,科学家期待借助超高灵敏度的量子探测器及多模态成像技术,逐步揭开脑中光子活动的真实面貌。

此项研究不仅意义深远地拓宽对神经系统工作的认知维度,也可能促使人工智能系统模拟人脑信息处理的新范式,例如将光量子机制引入神经网络,增强机器学习效率和处理能力。 总的来说,神经元传递光信号的科学探索正处于启蒙阶段,尽管前路充满挑战和争议,但潜在的变革力量不可小觑。持续投入研究资源,突破技术瓶颈,便有可能见证未来脑科学和神经医学的新篇章。通过揭示大脑深层次的信息传递模式,科学家们有望在康复治疗、脑机接口、认知增强等领域取得跨时代进展,惠及全人类的健康和智能生活。