夏威夷群岛因其壮观的火山景观和独特的地质背景备受关注。作为地球上著名的热点火山群,夏威夷火山的形成与演化过程深刻反映了地幔柱活动和板块运动的复杂交互。而岩浆在不同深度储存的机制不仅关系到火山的爆发风格和规模,还影响着火山活动的时空演变。近年来,科学家们通过高精度的流体包裹体测压技术,深度解析了夏威夷火山在不同演化阶段岩浆储存位置的变化,揭示了从地壳浅层到地幔深部储存系统的动态演化过程。夏威夷火山起源于地幔柱热柱活动,地幔柱从地核-地幔边界向上输送热量和物质,形成独特的热异常区域。随着太平洋板块向西北方向迁移,火山活动逐渐从热点中心转移至边缘,岩浆供应量也随之变化。

这些变化直接影响火山的喷发量、喷发风格以及岩浆的化学成分。夏威夷火山的演化通常分为几个阶段:先驱盾状阶段、盾状阶段、后盾状阶段以及复兴阶段。早期的先驱盾状阶段,岩浆量较小,喷发多为碱性火山岩。进入盾状阶段时,岩浆喷发量达到顶峰,岩浆成分以辉石质玄武岩为主,火山体迅速膨胀壮大。随着火山逐渐远离地幔柱中心,进入后盾状阶段,岩浆供应减少,喷发岩石成分更富碱性,岩浆储存在地壳更深处且时间更短暂。最终进入复兴阶段,间歇性喷发低硅含量的高碱性岩浆,此阶段岩浆主要储存在地幔深部,甚至接近或低于莫霍面的位置。

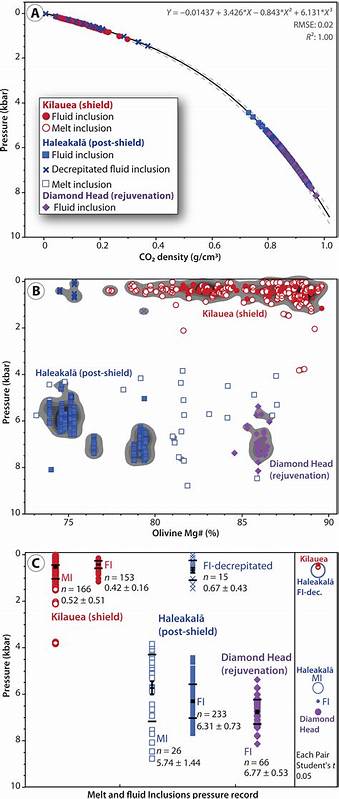

研究团队采用先进的拉曼光谱技术对夏威夷各代表性火山样品中的橄榄石主导的二氧化碳富集流体包裹体进行了精确测量。这种测定方法对于流体包裹体中CO2分子的无弹性散射有极高的灵敏度,通过测量被称为“弗米二联峰”的谱线间距,科学家能够确定包裹体中二氧化碳的密度,进而推算其形成时的压力和深度。以此为基础,研究团队对盾状期的基拉韦厄火山、后盾状期的毛伊岛哈雷阿卡拉火山以及复兴期的欧胡岛钻石头火山的样品进行了系统分析。基拉韦厄火山的研究显示,岩浆主要储存在较浅的地壳区,深度约1至2公里,反映出高岩浆通量能够维持稳定的岩浆输送通道,使岩浆直接从地幔到浅层地壳储存库。哈雷阿卡拉火山则同时存在两级岩浆储存系统:地壳内浅层约2公里处和近莫霍面以下20至27公里的深层地幔储存库。这一发现揭示了后盾状期岩浆储存复杂性增加,并且岩浆停滞和演化更多地发生在地壳-地幔界面区域。

钻石头火山代表了复兴期火山的特点,岩浆储存在更加深部的地幔储存库,深度约22至30公里,且深部储存成为主导。这与复兴阶段喷发的岩浆为高碱性、低二氧化硅含量的火山岩相一致,体现了低岩浆通量及其相应的储存深度变化。通过以上数据,科学家们提出了夏威夷火山演化过程中岩浆储存深度逐渐加深的模型。在岩浆通量高峰期,稳定的岩浆通道贯穿地幔至浅层地壳,使岩浆在浅部储存;但随着火山远离热点中心,岩浆通量下降,通道逐渐关闭,莫霍面成为控制岩浆停滞与演化的关键界面,导致岩浆储存在更深层次。同时,研究也表明,后盾状及复兴期喷发的气体以二氧化碳为主,二氧化碳的溢出压力驱动了喷发,而非水汽为主。这种气体成分的转变对于理解火山喷发机制和预警具有重要意义。

与其他岛屿火山相比,夏威夷火山的喷发发生在较浅或较深的岩浆储存库深度变化过程中,类似于加那利群岛拉帕尔马2021年塔霍加特火山喷发中观察到的双层岩浆储存模式。这种模式中,喷发前数年地震活动首先出现在深部地幔,随后震源迁移至浅层地壳,最终导致喷发。此类多层储存系统的存在为火山监测和灾害预警提出了新的挑战,尤其是在复兴期火山,其喷发前活动可能在深部实现,传统的地表变形监测难以及时响应。夏威夷火山的岩浆储存机制演化不仅丰富了我们对热点火山系统的理解,也对火山学领域的监测技术、喷发预测模型及火山灾害风险评估具有深远影响。未来随着分析技术和监测手段的进步,结合地质、地球化学和地球物理数据,将进一步揭示地壳至地幔的岩浆输运和储存动态,为人类应对火山风险积累更充分的科学依据。总之,夏威夷火山演化过程中的岩浆储存从地壳浅层向地幔深部逐步深入的变化揭示了火山内部复杂的输送和储存系统,反映了岩浆供给量减少和地质环境演变对岩浆系统结构的重大影响。

这些新认识为全球类似热点火山的演化机制研究提供了典范,也为灾害预警和风险管理开辟了新的方向。