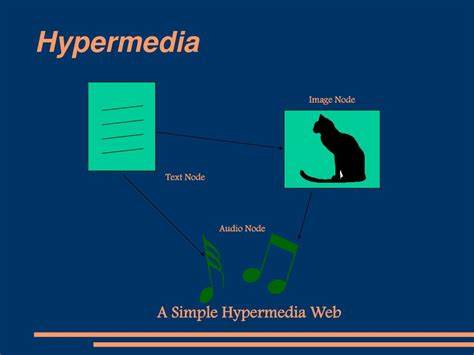

随着互联网的发展,传统的网页浏览方式正在经历一场重大变革。超媒体系统,这一理念和技术架构正逐渐成为引领现代网络应用设计的核心。本篇文章将全面探讨超媒体系统的内涵、背后的网络架构及其推动的应用形态,力求帮助读者深入理解超媒体的价值及其区别于当前主流单页应用的优势。 很多人在提到超媒体的时候,第一时间联想到的可能只是链接文档之间的简单关系,甚至将其等同于HTML或网页中的超链接。然而,超媒体远不止如此。HTML只是超媒体的一个表现形式,而支持这种表现的背后,是一套完整、层次丰富的技术体系,包括HTTP协议的各项特性、服务器提供的超媒体API,以及理解并渲染超媒体内容的客户端软件。

只有当这些元素共同协作时,一个真正的超媒体系统才得以运作。 HTTP,作为超文本传输协议,承担起从服务器向客户端传送信息的任务,其复杂度远高于表面。协议出现的响应码、缓存机制、请求和响应头等细节特性,是超媒体系统中维持状态、强调交互的关键环节。服务器不仅存储资源,还能够提供基于超媒体的接口服务,客户端则发挥着解读者和交互者的角色,浏览器就是最典型的超媒体客户端,它不仅理解文字和图片,还能解析和渲染不同格式的超媒体内容,支持丰富的用户交互体验。 然而,随着Web技术的发展,JavaScript运行环境在浏览器中的不断强大,越来越多的开发者倾向于放弃超媒体驱动的模式,转而创造单页应用(SPA)。SPA通过动态修改用户界面、使用AJAX跨域请求JSON数据,极大提升了网页的交互性和响应速度,但这种方式却忽略了Web作为一个超媒体系统的根本特性。

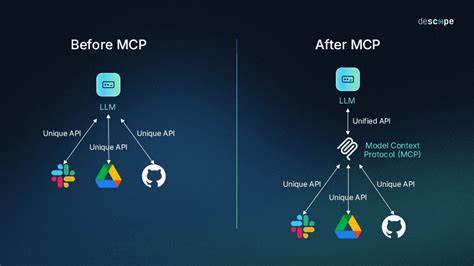

HTML在SPA中更像是一种临时技术手段,而非真正意义上的超媒体,超媒体控制元素的优势未被充分利用。 要理解真正的超媒体驱动应用,必须回归Web的本质,深入研究它的网络架构。著名工程师Roy Fielding在他的博士论文中提出了REST(表述性状态转移)这一架构概念,他明确定义了超媒体作为REST系统核心的意义。遗憾的是,业界普遍将REST误解为仅仅是基于JSON的接口设计,忽略了超媒体交换的核心要求。正如Fielding所描绘的,REST强调超链接和可导航的状态转移,这正是早期90年代末Web浏览器间的互动模式。 我们所推崇的超媒体驱动应用(Hypermedia-Driven Applications, HDA)正是遵循这一理念构建的。

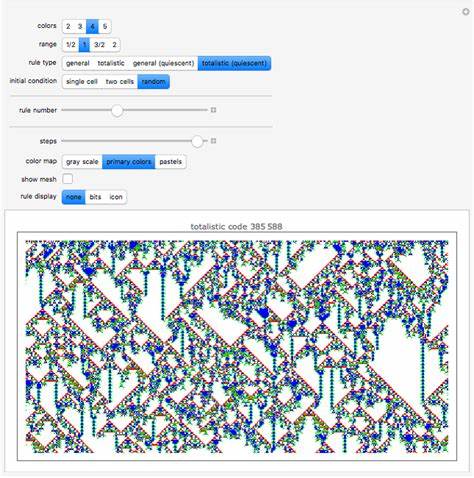

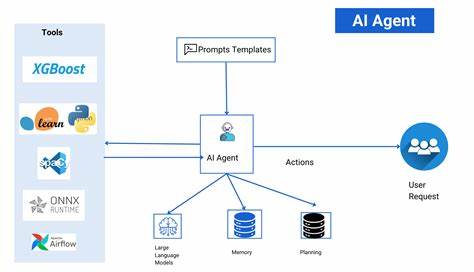

它们充分利用包括HTML、HTTP和服务器端超媒体API在内的全部超媒体系统能力,使客户端不再预先定义所有交互行为,而是动态根据服务器返回的超媒体控制信息做出响应。这种模式不仅提升了系统的灵活性和可适应性,也能更好地支持演进和扩展。 Web 1.0时代的应用虽然简单,但它们使用的就是彻底的超媒体模型。构建类似于“Contact.app”的管理类应用,可以作为学习超媒体驱动设计的入门案例。通过合理编写面向人类用户和搜索引擎爬虫的HTML代码,同时结合HTTP的状态管理和超媒体链接,可以实现功能完善且易于维护的应用程序。 现代开发者还可以利用诸如htmx这样的超媒体优化JavaScript库,增强超媒体应用的交互性,避免复杂前端框架带来的学习成本和性能负担。

htmx让开发者用简单的标记和超媒体理念,完成类似于React应用的复杂交互效果,真正把浏览器的超媒体潜力激活。 除此之外,超媒体的应用场景还扩展到了移动端,譬如Hyperview这样专门为手机终端量身打造的超媒体系统。它不仅支持移动设备的特殊功能和限制,同时提供了针对移动用户体验优化的超媒体客户端。这样的创新为超媒体应用的未来赋予了更多想象空间。 当前,许多年轻开发者因为成长背景的关系,对单页应用及其生态非常熟悉,反而忽略了超媒体系统的深层价值。超媒体架构非但未过时,反而更适合构建稳定、高质量并且易于演进的分布式应用系统。

要复兴超媒体,需要每位开发者深入理解、实践并推广这套理念。 超媒体系统的核心价值还在于它对HTML角色的重新定位。HTML不再只是静态的界面描述,而是传递应用状态、信息交互和智能导航的桥梁。规范、可访问且向多方开放的HTML文档,能够最大化利用浏览器的功能,为不同用户群体和设备带来更好的体验。这不仅符合Web的本质,也符合现代互联网对无障碍和多样化访问需求的追求。 总结来看,超媒体系统是构筑现代网络应用理想架构的基石。

从服务端到客户端,超媒体通过丰富的状态描述和导航控制,实现了更加智能和动态的交互方式。Web的未来需要超媒体驱动应用的复兴,也需要更多开发者掌握这套系统的设计与实现技巧。随着相关工具的不断推出,超媒体系统必将迎来新一轮的繁荣。 了解超媒体系统,不只是掌握一套技术,更是一种思维模式的转变。它鼓励我们从整体网络架构视角出发,尊重协议与状态机的设计,重视用户与系统间的协同与依赖。而这些正是未来网络应用可持续发展与创新的基石。

未来的互联网仍然属于超媒体系统,而我们正站在这场变革的起点。