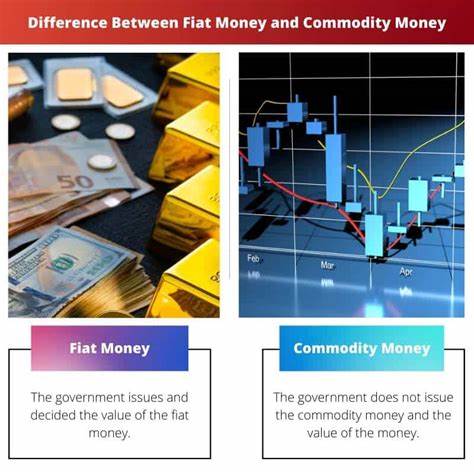

法定货币与商品货币:哪种更容易遭受通货膨胀? 在全球经济的不断变化中,货币的形式与价值成为了各国政府和经济学家关注的焦点。法定货币与商品货币的争论一直是经济学中的一个重要议题。这两种货币制度各有优缺点,而它们对通货膨胀的影响也是我们必须深入探讨的问题。那么,究竟法定货币和商品货币哪种更容易遭受通货膨胀的侵袭呢? 首先,我们需要明确法定货币与商品货币的区别。法定货币是由政府发行的货币,其价值并不是由某种商品的实物支撑,而是依赖于公众对政府的信任。例如,美元、欧元以及人民币都是法定货币。

相对而言,商品货币则是由实际商品支持的,比如黄金和白银。在历史上,许多货币都曾经有过商品的支持。 法定货币的一个显著特征是它没有内在价值。这意味着,法定货币的价值完全建立在公众对发行机构的信任上。如果一个国家的政府失去公众信任,那么其法定货币的价值也会随之崩溃。比如,在2008年的津巴布韦,政府为了应对经济危机,开始大量印制纸币,最终导致了触目惊心的超通货膨胀。

消费者不得不带着一大袋纸币去购买基本生活用品,纸币的贬值现象令整个国家陷入经济混乱。 另一方面,商品货币虽然有内在价值,但并不意味着它就免于通货膨胀的风险。以黄金作为货币时,黄金的价格波动会直接影响货币的购买力。如果市场上黄金的供给突然增加,比如通过新矿源的发现,那么黄金的价值可能会急剧下跌,从而导致通货膨胀。在历史上,西班牙在15和16世纪由于从新世界带回了大量黄金和白银,导致国内物价迅速上涨,这被认为是商品货币通货膨胀的一个典型例子。 除了供需变化导致的波动外,商品货币还面临着货币贬值(debasement)的风险。

历史上,国家通过减少金属含量来贬值货币,即便官方仍然将贬值后的货币标记为同样的面值。这种做法可能导致人们对货币的信任下降,从而加剧通货膨胀。 与商品货币相比,法定货币由于可以无限制地被印制,因此更容易受到通货膨胀的影响。经济学家们普遍认为,法定货币的供应量与经济健康之间存在直接关系。若政府在没有相应经济增长的情况下盲目印制货币,势必会导致货币贬值。随着货币贬值,物价上涨,人们的购买力下降,这就是通货膨胀的表现。

以美国为例,在2008年金融危机后,美联储采取了量化宽松政策,通过购买国债等金融资产向市场注入资金。这一做法尽管在短期内稳定了市场,但许多人对其长期影响产生了担忧。尽管没有出现明显的通货膨胀,但大家都在密切关注货币政策的动向,以防潜在的通货膨胀来袭。 那么,难道法定货币就注定要成为通货膨胀的牺牲品吗?并非如此。合理的货币政策、健全的财政制度以及强大的经济基础可以有效地控制通货膨胀。政府需要制定合理的预算和财政策略,确保货币的发行与经济增长保持一致。

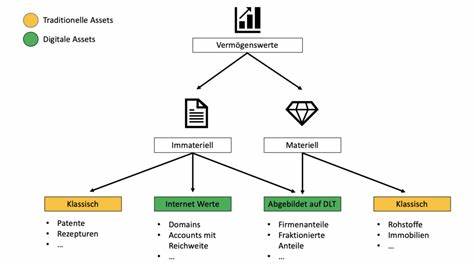

此外,市场对货币的信心也至关重要。因此,政府和央行的透明度以及对经济数据的真实公布,将有助于增强公众对法定货币的信任。 而商品货币虽然在价值上有一定的稳健性,但因其固有的易波动性,同样存在潜在的经济风险。在现代社会,多数国家已经停止采用商品货币为基础的货币政策。以黄金为例,虽然黄金在全球仍然是极具价值的资产,但由于其市场供应量的波动和交易成本的增加,不再适合作为日常交易货币。 综上所述,法定货币与商品货币在通货膨胀中的表现各具特点。

法定货币更容易受到通货膨胀的侵扰,但通过合理的政策可以在一定程度上控制风险;商品货币虽然有其固有的价值依据,但也容易因市场波动而带来不稳定因素。最终,选用何种货币体系需要结合国家的实际情况、经济发展阶段以及公众的信任程度来综合考量。 在未来,不管是法定货币还是商品货币,都必将在经济的不断发展中继续演变。如何在这两种货币体系中找到平衡,确保经济的健康发展,始终是各国政府面临的重大挑战。