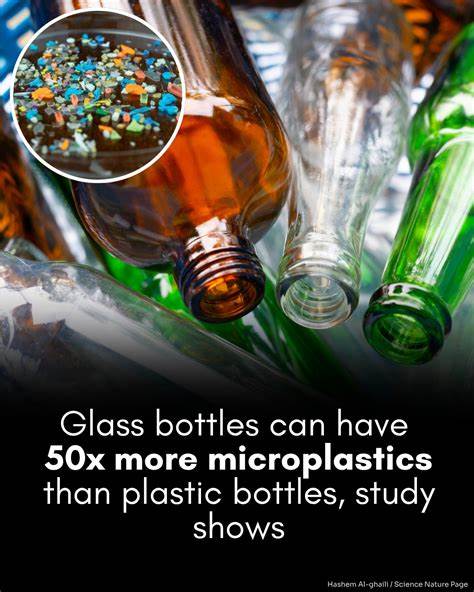

长期以来,消费者普遍将玻璃瓶视作比塑料瓶更环保、更安全的饮料包装选择。在环保意识和健康诉求驱动下,众多饮料品牌纷纷采用玻璃瓶装,期待减少塑料相关的环境负担。然而,一项由法国食品安全机构ANSES牵头的最新研究却揭示了意想不到的真相:玻璃瓶并非想象中那么“干净”,其释放的微塑料量竟高达塑料瓶的五十倍。这一发现不仅颠覆了传统认知,更引发全球科学界关于包装安全及食品污染的深刻反思。### 微塑料新源头:玻璃瓶盖漆层的隐秘危机此次研究聚焦于市场上广泛流通的含气饮料、啤酒及柠檬水等多种瓶装饮品,通过科学检测分析微塑料数量及来源。令人震惊的是,微塑料的绝大多数并非源自玻璃瓶本体,而是来自瓶盖上的彩色涂层。

该涂层多为品牌标识及封口所需,随着储存期间瓶盖摩擦和环境因素的影响,涂料表面微小裂纹产生,导致微细粒子脱落进入饮料中。研究人员通过比对微塑料的形状、颜色及化学成分,确认这些颗粒几乎完全与瓶盖涂料一致,排除了其他潜在污染源。这一发现揭示了长期被忽视的污染渠道,打破了单纯关注塑料包装的传统视角。### 饮料污染差异体现复杂机理在本次调查中,不同类型饮品内微塑料含量差异明显。其中,啤酒瓶装产品受污染程度最高,平均每升约含有60个微塑料颗粒,柠檬水紧随其后,浓度约为40个每升,其他汽水饮料则维持在每升30个颗粒左右。令人意外的是,同样采用玻璃瓶装的葡萄酒微塑料含量却极低,呈现出明显的异常现象。

专家推测,这种差异可能与饮料的化学性质、酸碱度、储存温度、触碰频率及瓶盖设计等多种因素密切相关,表明微塑料释放是一个复杂的多因素综合过程。水类饮品的微塑料水平相对较低,表明饮品自身成分对污染程度有显著影响,需进一步研究以破解具体作用机制。### 微塑料对人体健康的潜在威胁及科学困境当前,全球对微塑料的健康影响尚无明确定论,科学界对摄入微塑料的安全阈值缺乏共识。尽管如此,微塑料已被证实能进入人体血液、肺部甚至脑组织,引发免疫反应及慢性炎症等潜在健康风险。一项美国新墨西哥大学的研究指出,成年人一生中累积的微塑料总量可达五至十克,这一“隐形积累”令人担忧。微塑料的化学成分、大小、表面载体等因素,均可能影响其在人体内的代谢途径和毒性表现。

儿童、老年人及免疫系统较弱者更易受到不利影响。由此,科学界呼吁加强跨领域合作,推进微塑料暴露的健康评价与风险评估,建立科学合理的监管标准。### 简单清洗措施显著减少污染数值除了揭示问题,研究还提供了实用解决方案。法国ANSES团队发现,通过吹气和使用水酒混合液清洗瓶盖,可将进入饮料中的微塑料量降低多达60%。这一方法经济高效,便于生产线及终端使用者操作,显示出对抗微塑料污染的巨大潜力。此举促使制造商和消费者重新审视瓶盖材料选择及清洁流程,促进相关技术改进和工艺革新。

行业若能广泛采用类似措施,将有效降低微塑料对饮料安全的威胁,提升公共健康保障水平。### 环境与消费认知的双重挑战微塑料污染超越了传统塑料瓶的范畴,玻璃瓶装饮品的情况提醒我们,环保和健康观念需要与科学实证同步推进。消费者应理性看待包装选择的优劣,理解隐性风险存在的可能。企业则须加强供应链安全管理,探索环保且安全的新型包装材料或涂料替代方案。政府和监管机构应加快针对微塑料的法规制定,强化检测标准和风险监控,保障公众饮用水及食品安全。政策层面,推动绿色设计及循环经济理念,减少整体塑料及涂层污染,是未来发展关键。

### 未来展望:跨界创新与科学共治面对微塑料污染的复杂挑战,科学家、行业、政府及公众需协同合作,寻求多元化解决路径。技术层面,可研发无毒无害的新型环保涂料,或彻底摆脱传统涂层的设计理念。实验室和现实环境中的长期健康效应研究,将为风险评价和规范制定奠基。教育与宣传应提升公众环境意识,推动健康生活方式普及。此次研究为微塑料污染领域注入一剂强心针,其深远影响或将引领包装行业重新定位可持续发展方向。面对玻璃瓶释放微塑料的事实,我们应当更加审慎,推动科学进步和社会共治,为子孙后代创造一个更安全、更清洁的饮用环境。

。