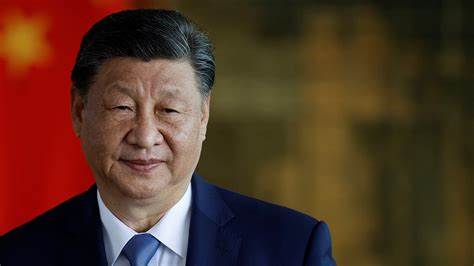

中国国家主席习近平自5月21日起突然消失在公众视野中,持续至6月5日才再度亮相,这一异常事件迅速引发国内外媒体与学界的广泛关注与讨论。习近平作为中共核心领导人和中国军委主席,其两周的公开缺席打破了近年来其几乎每日露面的惯例,令众多观察者纷纷猜测中国共产党内部可能正在经历深刻的权力调整。习近平的政治地位深植于其兼任中共中央总书记和中央军委主席的多重身份中,虽国家主席职务在体制上较为象征,但实际上习近平对中国政治、军事、经济和外交的掌控极为紧密。此次两周的缺席,显然不可避免地引发有关其健康状况、政治权威及未来领导层走向的广泛疑虑。历史上中共领导人的突然隐身并非罕见,类似情形曾在党内高层更替、权力斗争及政策调整的关头多次上演。曾经如胡锦涛在2022年中共二十大期间遭遇尴尬出场,表明曾有领导人被边缘化甚至剥夺实权的先例。

分析人士指出,目前党内开始淡化“习近平思想”的公开引用,并且部分曾被排挤出局的高阶官员重新活跃,可能暗示权力中心正经历微妙转移。值得关注的是,中央军委第一副主席张又侠的权威似乎在增强。作为军方资深将领,张又侠近年来频频出现在政治和军事决策中,且被认为获得了以胡锦涛为核心的前党内团体的支持。作为拥有控制武装力量关键地位的人物,张又侠的崛起或将对习近平的军权构成一定挑战。与此同时,政治改革派代表人物汪洋也被视为未来可能的接班人选。汪洋曾在2022年被视为有力竞争总理职位的领军人物,其改革理念与开明态度获得部分党内年轻一代及商界的认可。

目前关于汪洋被培养为“改革继任者”的传闻甚嚣尘上,显示党内部分力量渴望推动某种程度上的政策调整与权力更新。种种迹象表明,中共在经历更为复杂的权力平衡过程,权势集中趋势或在某种程度上出现松动,不排除以“柔性”方式完成未来领导层的变革。尽管官方尚未明确回应习近平的缺席原因,但外界普遍推测这一间断既涉及个人健康或私密行程,也暗含党内权力斗争和调整的内在逻辑。在中国政治生态中,领导人长时间消失往往被解读为严峻的政治信号,退居幕后的领导有时虽然名义尚存,却可能已被实际边缘化。此次事件透出习近平权威受到挑战的可能性,尤其是在面临经济下行压力、中美关系紧张和国内社会种种矛盾的背景下,党内高层如何保持稳定与革新显得尤为关键。并且,近年来习近平强化个人集中统一领导,推行高度政策集中使得权力结构较为固化,任何变动都可能引起连锁反应。

张又侠的军事影响力提升则体现军方在政治中地位的微妙转变,军队作为国家核心力量,其领导权的归属将直接左右中共权力的未来走向。汪洋等改革派则成为改革诉求的代表,可能推动经济体制与管理方式的调整,应对社会转型的挑战。长远来看,习近平两周的“隐身”虽短暂,但其折射出的权力动态预示中共高层或将进入一个更为敏感和变革的阶段。国际社会需关注这一过程对中美关系、区域安全和全球经济的潜在影响。国内民众亦期待党内能够妥善处理权力更替,实现治理现代化和社会稳定。总之,习近平的短暂缺席不只是一次简单的领导人缺席事件,更是反映出中国共产党内部权力布局微妙变化的重要信号。

身处新冷战格局、内部矛盾频发的中国,未来领导人的权威持续与变革需求之间的博弈,将成为影响国家走向的核心要素。各方的目光将继续紧盯中南海密闭的权力斗争场域,寻求更多蛛丝马迹,以解读中国政治的下一步走向。随着中国2025年的关键政治时间节点临近,权力结构的调整或将加速浮现,习近平的领导地位与党内权力格局如何调整,无疑是影响全球格局的重大变量。