在物理学的宏大领域中,热力学第二定律长期以来被视为限制系统性能的根本原则,尤其影响着微观和量子尺度上的设备精度。传统观念认为,任何提高系统操作精度的尝试必然伴随着不可避免的能量耗散和熵增,这是物理世界不变的法则。然而,近年来一项由Florian Meier等科学家在《自然物理学》发表的开创性研究揭示,精度提升实际上并不局限于热力学第二定律提出的限制,开启了量子时钟和相关技术的新时代。此发现不仅打破了经典物理的束缚,也为未来量子设备的设计提供了理论与实践的新方向。理解这一突破的意义,既需回溯热力学第二定律的基本内涵,也要深入探讨全新量子动力学模型的创新架构及其非凡表现。 热力学第二定律作为经典物理中最根本的原则之一,明确指出孤立系统的熵不会减小,某种意义上刻画了时间的不可逆性和能量的散逸。

长期以来,科学家们普遍认为,任何精密计时装置或测量仪器运作都必须在“耗散能量”与“测量精度”之间做出权衡,精度的提高必然伴随着更高的热耗散和熵生产。这一点在宏观世界中得到了充分验证,比如传统机械钟表和电子时钟的运行都需要能量供应,且能量消耗与其计时误差存在某种程度的相关性。 然而,随着技术进步,特别是量子物理的引入,这一原理受到了前所未有的挑战。在微观尺度,量子系统具备的相干性和纠缠特性使它们拥有独特的动力学行为,能够绕开经典热力学的绝对限制。Florian Meier及其团队提出了基于量子多体系统的全自主量子时钟模型,这一模型利用自旋链中设计巧妙的耦合,使一个激发态以完全相干且无耗散的方式在链中传播,只有在链的闭合位置存在受控的耗散过程,从而将能量耗散限制在最低的单一环节。 该量子时钟模型的关键创新在于其精度和耗散之间不是传统的线性关系,而是呈现出指数级的提升。

具体来说,精度随着每次计时刻熵耗散的对数增长,实现了在熵耗散非常低的情况下保持极高的计时精度。这突破了传统热力学不确定性关系中的限制,展示出靠光滑的量子相干传输与局域耗散完美结合可以彻底革新时序测量方式。 在该模型中,量子系统以环形结构配置,每个站点代表一个量子态,通过精确调控的邻近耦合将单个激发态“打包”成一个旅行波包,实现无耗散的传播。只有在环的闭合点引入带有温度梯度的非平衡环境,实现一个方向性的跳跃过程,形成稳定且频繁的“滴答”信号。这一机制不仅保证了极高的稳定性和抗干扰能力,还允许通过增加系统尺寸(即环中站点数量)来无上限地提升精度,而耗散则并不随之线性增加。 这种设计不仅在理论上优越,且具有现实的物理实现可能。

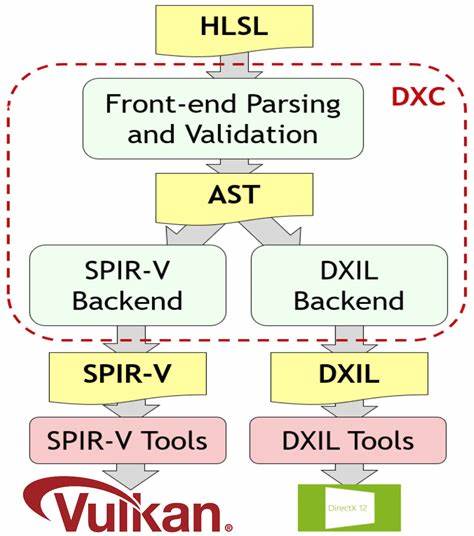

研究指出,利用超导电路量子电动力学中的耦合腔阵列平台,可以构建该类环形量子时钟,借助已成熟的制造工艺实现高度定制的耦合强度分布和受控耗散机制。此外,利用超导人造分子作为连接点实现金属态的定向单激发跳转,结合低温超导技术的高质量因子设计,实际装置能够实现长时间保持相干并精确发射单光子,实现时钟“滴答”信号的稳定输出。 这项突破同时为量子通信和分布式量子计算开辟了新路径。众所周知,高效且确定性的单光子源对于量子网络的稳定运行至关重要,而目前的实现大多依赖主动驱动和复杂控制。环形量子时钟的设计本质上是被动且自主运行的,能够通过预设的耦合形态自然产生调制良好的单光子脉冲,这不仅大大简化了硬件复杂度,也提升了系统的稳健性和扩展性。此外,它还为光子波包的形状自动匹配和延迟管理提供了天然解决方案,极大缓解了量子计算中光子时序同步的技术难题。

研究还特别关注系统的稳定性和实际误差容忍度。理论和数值模拟显示,只要耦合误差和环境噪声在合理范围内,环形量子时钟仍能保持其精度-耗散的指数关系,不依赖于对系统参数的极端精细调控。这意味着该方案具备较强的实验可实现潜力,也为相关领域未来技术开发奠定坚实基础。 此外,团队通过严谨的数学分析和连续极限模型,进一步明确了波包形成、传播与边界匹配的细节机制,揭示出波包宽度与环路长度之间的非平凡关系,以及对时间间隔方差的影响。随之带来的结果表明,通过调整耦合参数和环长度,可以优化时间间隔的统计性质,使时钟精准度达到极限,推动量子计时的边界向前迈进。 这场研究带来的启示远超理论本身。

它昭示着在精密测量、量子控制甚至基础物理对时间本质的理解中,传统的热力学限制可以被创新量子设计所超越。从哲学层面来看,也为时间的定义和测量机制提供了新的视角,强化了“时间即为时钟所测量”这一物理学基石的现代内涵。 对未来科技而言,此项突破有望催生一批新型低耗能、高性能的量子器件,涵盖高端计时、量子通信中继、单光子源和赋能量子计算机的时间同步单元。结合现有实验平台的技术进展,下一步的目标则是将理论方案具象化,推动实验验证,最终实现量子时代的革命性计时技术。 总结来看,精度不再受热力学第二定律的限制,标志着量子科技迈入一个崭新的里程碑。量子相干、局域耗散和巧妙耦合的结合创造了历史性的突破,开启了高精度、低耗散、且实验可行的新型自主量子时钟时代。

这不仅解决了长期以来的物理哲学难题,也为当代技术应用提供了革命性的解决方案。随着相关领域的不断深化,人类对时间测量的掌控能力将达到前所未有的高度,同时也为量子科学研究开辟了无限广阔的探索空间。