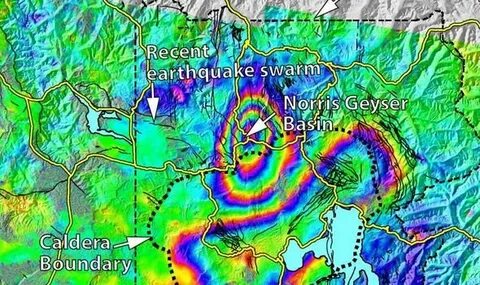

黄石火山口是世界上最著名且地震活动异常频繁的火山系统之一。由于其复杂的构造背景和丰富的岩浆及水热活动,黄石火山口已经成为地震群发生机制研究的天然实验室。在过去数十年的研究中,科学家发现地震群的空间分布和时间发展具有高度复杂性,涉及流体压力扩散、断层构造特征与断层渗透性的动态变化等多重因素。随着现代地震监测技术和机器学习方法的快速发展,研究团队近日基于15年间黄石地区连续地震波形数据,利用深度学习对地震事件进行高精准探测和定位,构建了一套前所未有的高分辨率地震目录,为全面理解黄石地震群的长期动态提供了重要基础。通过这份详尽的地震目录,超过半数的地震事件被识别为群集性地震群,表现出明显的震源迁移和空间扩展特征。地震群通常在相邻区域依次发生,中间存在长时间的相对静默,表明这些群集活动不仅受单一物理过程控制,而是多因素综合影响的结果。

研究表明,水热流体的缓慢扩散与周期性的流体注入事件相互作用,尤其是断层渗透封闭体的破裂和愈合,成为驱动地震群发生的关键机制之一。火山口内部的地震多发生于相对不成熟且粗糙的断层结构上,这些区域的断层表面呈现更高的分形维度,显示出较强的复杂性和多样性,形成了多条活跃的流体上升通道,促进了流体在断层系统中的迁移和压力传播。相比之下,黄石火山口外部地区的断层更加成熟和平坦,地震活动表现出较弱的垂向迁移趋势,更多由水平流体注入和断层滑移主导,地震群的结构和动力学特征亦有显著差异。值得特别关注的是,部分大型地震群表现出明显的深度分层现象,其中深部和浅部的地震活动被一个明显的无震带所分隔,这与三维速度模型中反映的上地壳硅质岩浆库位置高度一致。液态岩浆库中的挥发物质周期性释放,通过脆性断层向上驱动流体注入,诱发不同深度断层的地震活动。此现象不仅揭示了岩浆和水热系统之间的耦合关系,也挑战了传统仅以孔隙压力扩散解释地震群的简单模型。

研究团队还利用最近邻距离分析法,系统辨识出数十个震源家族,并通过振幅、震中迁移和事件拓扑结构,刻画了地震群的演化过程。大多数火山口区域的地震群均表现出向上的震源迁移趋势,而火山口外围的地震群则倾向于维持恒定深度,显示地震发生机制和流体驱动路径的根本不同。黄石湖、芝加哥断层和麦波谷等多个区域还表现出地震群的相邻爆发与长期静默交替现象,暗示着区域流体迁移存在持续而缓慢的调节过程。在相邻时间尺度上,流体渗透封闭体的破裂释放压力,诱发短暂而剧烈的地震群爆发,随后封闭体愈合形成新的阻碍,导致地震活动暂停。这种断层系统的反复“破裂-愈合”过程,是理解黄石及其他活跃火山区地震群时空分布不可或缺的环节。此外,大规模变形事件与地震群活动密切相关,如诺里斯间歇泉盆地的2013-2014年快速地表隆起,随后发生了里氏4.9级地震,表明流体压力和岩浆体积变化在断层力学中起到了关键作用。

地震深度分布和变形数据共同谱写出黄石上地壳岩浆储存和流体迁移演化的动态画卷。技术层面上,数据处理借助了全新研发的机器学习算法,如EQTransformer和PhaseLink,这些算法能够自动挑选和关联大量复杂的地震相位数据,大幅度提升了地震检测和定位的准确度和效率。结合三维S波速度模型,研究有效减少了传统一维速度模型导致的定位误差,成功捕捉了具有明显深度变化的地震模式,证明了高精度地震目录对地震群动态研究的重要性。总体而言,黄石火山口的地震群长期动态反映了火山区域地壳机制的高度复杂性和多重物理过程的深度耦合。流体缓慢扩散、周期注入与断层结构演变共同塑造了震源分布和震级特征,为地震预测和火山活动监测提供了新的理论依据和技术手段。未来,结合地球化学监测、岩浆模拟和更长时间尺度的数据积累,有望进一步揭示火山地震群中流体-岩石相互作用的微观机理,提升对火山预警和区域地震风险评估的科学水平。

。