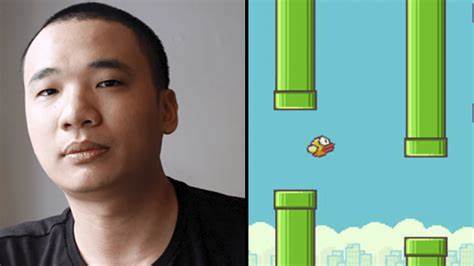

《Flappy Bird》创始人否认与复兴游戏的关联,暗示有加密货币联系 2013年上线的《Flappy Bird》曾在短短几个月内风靡全球,成为一款现象级的手机游戏,靠着简单的玩法和令人上瘾的机制吸引了数百万玩家。然而,游戏创始人阮汉忠(Dong Nguyen)最近通过社交媒体表示,他与一项声称复兴该游戏的新项目并无任何关系,并对其潜在的加密货币关联表示不满。 在2014年,《Flappy Bird》曾以每日约5万美元的收入让阮汉忠的生活发生了巨大变化,但他在游戏走红之后不久便选择将其下架,原因是他认为游戏导致了玩家的过度沉迷。闻名遐迩的“如果一只鸟飞不过绿色管道,她将会怎样?”的游戏机制给了无数玩家带来了挑战和乐趣,但同时也让阮汉忠体验到了巨大的压力与焦虑。 在距离《Flappy Bird》下架整整十年后,一个被称为“Flappy Bird基金会”的团体近日宣布,他们将重新发布这一经典游戏。该组织声称,已合法获得游戏的商标并与阮汉忠进行了合作。

然而,阮汉忠在社交平台“X”上发表声明,明确表示他并未出售商标,也不支持任何加密货币相关的项目。他写道:“我没有出售任何东西,也与这个游戏没有任何关系。我也不支持加密货币。” 这场关于《Flappy Bird》商标的争夺战开始于去年,Gametech Holdings LLC向阮汉忠的商标提出了异议,并在今年初成功获得了该商标的使用权。美国专利商标局(USPTO)认为阮汉忠已放弃该商标并终止了他的相关申请。 复兴的《Flappy Bird》虽然看似为玩家带来了一丝怀旧感,但网上的一些线索却暗示其可能与加密货币存在某种联系。

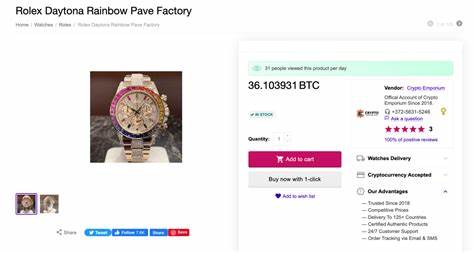

在“Flappy Bird基金会”的网站上,曾有隐秘页面提到该游戏会“在Solana上飞得更高”,并声称它将是一款“Web 3.0游戏”,这引起了对其“玩赚”模式的质疑。 近期,一位研究者Varun Biniwale发现该网站上的一页面,虽然现已删除,却提到《Flappy Bird》的新版本将“通过Web 3.0飞翔”。其中提及了“玩赚”(play-and-earn)和“质押拥有”(stake-to-own)的概念,以及可能的“免费空投”(free airdrop)。这一系列词汇让人联想到现代互联网游戏中流行的加密货币机制。 更令人疑惑的是,网站的一些设计中暗示存在“$FLAP代币”,并要求玩家连接Telegram与The Open Network(TON)区块链的钱包以获得奖励。与此同时,prototype游戏的加载页面还曾提到了一场“仅限Telegram的玩赚活动”,这无疑是对近期在社交媒体上火热的“tap-to-earn”游戏模式的一种市场营销。

Flappy Bird基金会的负责人Michael Roberts在LinkedIn上表示,他正在全力推动《Flappy Bird》的归来。Roberts同时也提到,更多的信息即将公布,但对于项目的加密货币关联并未正面回应。有人对此表示担忧,认为这是一个将借助怀旧情感和对经典游戏的热爱来谋取利润的“灰色项目”。 阮汉忠对于这场热潮表示的是一份无奈。他始终认为,游戏的初衷是为了给人们带来乐趣,而非让人上瘾。看到一款深受欢迎的作品再次被人提起,但却以可能涉及加密货币的形式复出,他心中自然充满疑虑。

尽管复兴的《Flappy Bird》仍在等待商标归属的尘埃落定,但这一事件却引发了人们对加密货币与传统游戏融合的全新讨论。加密货币的“玩赚”模式吸引了很多关注,而不少人则对此持怀疑态度,担心在经济利益的驱动下,游戏的初衷会被遗忘。玩家是否会因为与加密资产的融合而产生新的游戏体验?这一切仍然是未知数。 阮汉忠的坚决态度不仅是对自己创作的保护,亦是对游戏界趣味本质的坚守。对于他而言,游戏不应成为牟利的工具,而应是带给人欢愉和乐趣的无私选择。这一事件显示了创造者与其作品之间的复杂关系,也引发了对商业化与艺术之间界限的重新思考。

随着数字时代的发展,游戏、区块链和加密经济的交融似乎成了一种不可逆转的潮流。然而,作为创作者的阮汉忠坚持自己的立场,强调着创作的本质。对于玩家而言,如何在怀旧与时代潮流之间平衡,或许是未来需面对的挑战。 在这场关于《Flappy Bird》的商业争夺战中,各方利益的博弈和冲突仍在继续。而阮汉忠的坚决态度无疑为这一场游戏复兴增添了不少情感色彩和话题性。无论未来的《Flappy Bird》会否与加密货币产生交集,阮汉忠与创建游戏的初心将一直伟大而鲜明,仿佛他手中的小鸟,永远不会停下飞翔的脚步。

。