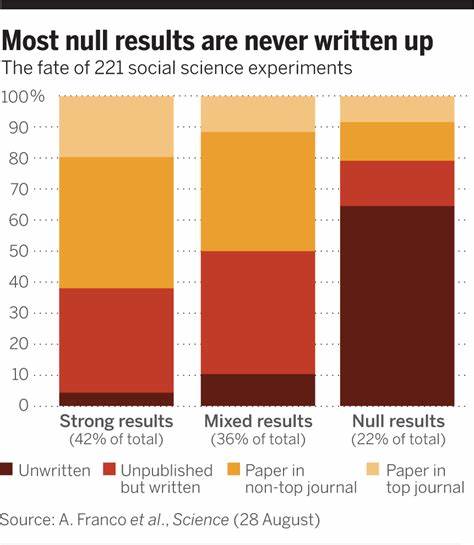

在科学研究的漫长旅程中,“零结果”或“无显著差异结果”常常被视为灰色地带,既缺乏大众的关注,也难以顺利进入学术期刊的版面。虽然科学家们普遍认为零结果对推动学科进步具有不可忽视的价值,但现实情况却显示它们在发表过程中面临巨大障碍。零结果指的是实验或研究没有发现预期中的积极效果或显著关联,这类结果的公开有助于避免重复无效的研究,节省资源,同时完善学术领域的整体认知。然而,在竞争激烈的学术环境下,零结果常常被边缘化,导致大量珍贵数据被束之高阁。零结果的重要性不可低估。科研的本质是探索未知,而每一个实验的失败或无效结果都能为后续研究提供有益教训。

发表零结果不仅能防止研究浪费,还能帮助科研人员重新审视假设和方法,促进科学方法论的完善。它还对科研诚信具有积极意义,减少选择性报告和发表偏倚的现象,提高研究透明度。当前零结果难以发表的原因多方面交织。首先,学术期刊普遍更倾向于发表那些具有突破性和显著性成果的研究,零结果显得不够“吸睛”,难以吸引编辑和读者。其次,研究人员自身担忧零结果会影响其科研声誉和职业发展,因此积极性不高。此外,缺乏专门接纳零结果的发表平台也加剧了这一局面。

这种发表困境进一步加剧了“发表偏倚”问题,即积极结果更容易进入学术视野,而零结果被埋没,导致科学认识出现偏差。调查显示,一些科学家担心零结果的公开会被误解为研究失败,影响其学术评价和未来资金申请。因此,科研评价体系更多依赖科研产出数量和影响因子,而非研究的完整性和透明度,这在一定程度上抑制了零结果的发表意愿。为了解决零结果发表的困境,学界和出版业开始尝试多种措施。部分期刊专门设立了“零结果”或“负结果”栏目,鼓励作者投稿相关研究,提升该类论文的可见度和认可度。此外,学术界正逐步推动开放科学和开放数据的理念,鼓励研究者公开所有研究数据,包括零结果,从而吸引更多关注和利用。

科研评价体系也在尝试改革,把研究的严谨性和透明度作为重要考量,而非仅看重结果的积极性。同时,科研基金机构和高校强调培养科研诚信文化,支持多样化的科研成果发表,逐步改变零结果被忽视的生态。在技术手段方面,数字化和互联网平台的发展为零结果的传播提供了新的途径。预印本服务器、数据存储库和专门的开放获取期刊为零结果的发布创造了便利,使得科研信息更广泛、及时地共享。科研社区通过在线讨论和协作,也逐渐认可零结果对学科累积知识的重要贡献。然而,要实现零结果的广泛发表和认可,依然需要系统性的努力。

科研机构应调整评价标准,减少对数量和突破性的单一追求,鼓励全方位记录和分享研究过程和结果。期刊和出版商应改革编辑政策,降低对零结果的偏见,为科学进步提供更加公平的平台。研究者个人也应从心态上转变,将零结果视为科学探索中正常且宝贵的一部分,积极分享经验和数据。公众和政策制定者的认知提升同样关键,理解科研的循环和多样性,给予支持和理解,从根本上形成良好的科研生态。零结果的共享与发表不仅仅是学术界内部的问题,更关系到科学整体的可靠性和创新潜力。通过营造尊重研究完整性、公平对待各种科研成果的环境,科学界能够更有效地利用所有数据资源,避免重复劳动,提高科研效率,加速知识积累。

零结果不再是边缘信息,而是科学进步的基石之一。总之,零结果作为科学研究的一个重要组成部分,不应被忽视或排斥。它的发表价值已被越来越多的科研人员认可,但现实中仍面临诸多挑战。通过改革学术期刊政策、完善科研评价体系、推广开放科学理念以及提升科研者自身的认知与积极性,可以逐步破解零结果发表的困境。未来科学发展需要更加多元和包容的环境,让每一次实验,无论结果如何,都成为知识宝库中的珍贵财富。