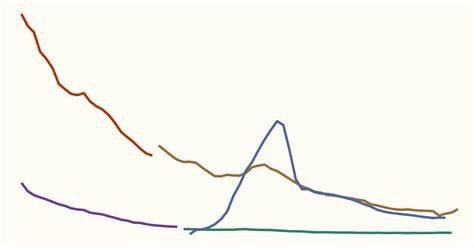

结核病,这一在人类历史上始终挥之不去的感染疾病,曾一度被认为已走上消亡之路。特别是在20世纪中叶到80年代期间,全球许多发达国家如美国和欧洲的结核病死亡率大幅下降,令人们对其最终消除抱有极大的希望。事实上,到1980年代末期,美国结核病死亡率较20世纪50年代下降了超过90%,这种快速减少让人们误以为这场抗争已经获得全面胜利。然而,现实却是残酷而复杂的,结核病并未真正消失,反而在某些地区出现了令人震惊的反弹。了解这一回潮的原因及其背后的深层次因素,对于全球公共卫生策略的调整和未来抗结核工作的深化至关重要。结核病是一种由结核分枝杆菌引发的传染病,主要通过带菌水滴传播。

早期缺乏有效治疗手段时,得病几乎等同于死刑,曾导致欧洲和美国19世纪及20世纪初将近四分之一人口的死亡。在1750年代的伦敦,每年有1%的人口死于结核病。改善营养和生活条件在20世纪发挥了巨大的作用,促进了发达国家结核病的下降;随后的抗生素治疗更是带来了革命性的变革,将病死率进一步压低。然而,对这一疾病的误判和忽视,使全球特别是低收入国家网络的结核病问题长期被低估。20世纪80年代,美国和其他工业化国家出现的结核病数量及死亡率上升,引起了广大医学和卫生界的关注。这次回潮的背后是多重因素的交织。

首先,伴随艾滋病毒/获得性免疫缺陷综合症(HIV/AIDS)的全球蔓延,许多免疫系统被严重削弱的人群成了结核病的新感染高危群体。艾滋病毒感染者更容易将静止状态的潜伏结核激活,进而成为积极传染源。数据表明,1980年代起美国结核病患者中艾滋病阳性比例迅速上升,艾滋病感染者中结核病的死亡率远远高于非感染者。令人震惊的是,如1993年统计,在已知HIV状态的结核患者中,几乎一半为HIV阳性,但这些患者承担了82%的结核病死亡。而当时,美国HIV感染率仅约0.5%,却导致了该比例患者占结核死亡一半。这一事实说明艾滋病毒极大地推动了结核病的流行和死亡。

其次,耐药结核菌株的出现进一步扑灭了人们的侥幸心理。20世纪50年代,抗生素组合疗法为结核病治疗带来了希望,然而随后的几十年间,因不规范的治疗和耐药菌株的传播,抗药性结核成为重大隐患。耐多药和广泛耐药结核的治疗难度和成本远高于普通结核,且治愈率较低。至1990年代,这一问题已开始显现,提示抗结核策略需要与时俱进,更加科学和系统。第三,全球人口的大量迁徙,特别是来自高结核负担国家的移民流入发达国家,成为结核病例增加的另一个重要因素。在美国,80年代移民的结核发病率约为本地人的四倍,多数移民是在新迁入五年内被诊断出结核,表明许多人入境时已携带潜伏感染。

1965年美国修订移民法后,移民来源多元化,来自结核高发国家的比例上升。而随着70至90年代移民总量激增,使得发达国家的结核病负担呈现新的复杂形态。欧美其他发达国家也面临相似挑战,外来人口在结核病例中占比接近或超过一半。结核病是一个跨越国界的公共卫生难题,它的传播和控制不能仅依赖单一国家的努力。情势变得严重的一个关键原因是缺乏对全球结核病真实负担的全面认识。尽管发达国家拥有较为完善的病例监测系统,低收入和中等收入国家长期缺乏准确数据。

早期的低估使全球卫生体系未能及时应对这场危机。直到1990年代,世界卫生组织首次发布了综合全球结核病负担的估计,发现疾病影响远大于预期,成为当时历史上死亡人数最多的传染病之一,约有近三百万人因结核死亡。1993年,世界卫生组织正式宣布结核病为全球公共卫生紧急状态,这一警示标志着国际社会对结核病问题的重新重视。自那以后,在全球范围内,结核病防控取得了一定成效。20世纪末至21世纪初,全球结核病死亡人数开始下降,从2000年约260万人降至最近的数据中约130万人。虽然人数有所减少,但每年依然有超过一百万人死于这一本可预防的疾病。

尤其是在资源匮乏和卫生基础薄弱的国家,结核病仍然是一个沉重的健康负担和社会问题。数据的重要性在结核病防控中显得尤为突出。用以往经验观察美国局部趋势,无法映射全球全貌。同理,个人感受与局部案例难以衡量整个疫情规模,须靠科学数据支撑决策。多年来,持续的监测和数据公开及时捕捉了疫情的反转,对原因的发现亦依赖于详尽的患者数据,如艾滋病状态和耐药性检测。只有透过高质量的监测体系,政府和国际组织才能识别风险、重定策略、优化资源配置。

现代医疗技术和科学研究为结核病的诊断和治疗提供更精准和高效的手段。但是,技术的进步需配合强有力的公共卫生政策和广泛的社会动员,才能发挥最大效果。防控结核病不仅是医疗问题,更牵涉社会经济、教育、贫困和健康平等等多方面因素。全球化时代的疫情防控,更要求跨国协作和资源共享。从提升低收入国家卫生能力、普及疫苗接种,到加强对痰检和耐药菌筛查的投资,以及密切关注艾滋病毒和结核病的协同防控,都是未来不可或缺的环节。回望历史,著名细菌学家罗伯特·科赫在1905年曾乐观预测结核病的终结。

然而,120多年后的今天,尽管我们拥有了充分的科学知识和治疗工具,却仍未达到最终消除的目标。这一事实警示我们,战胜结核病是一个系统复杂的挑战,需要持续的努力、科学的数据支持和全球团结。总结来看,20世纪80年代结核病的暂时卷土重来,揭示了公共卫生战线上的盲点与挑战。艾滋病流行推动了感染高危群体的增加,耐药结核菌株的扩散带来了治疗上的新难题,而全球人口的流动加剧了结核病的传播风险。低收入国家在疫情监控和医疗资源上的匮乏,使得结核病问题长时间被掩盖。只有正视这些问题,加强全球合作和数据驱动的策略,才能有效控制并最终战胜结核病。

如今,结核病依然是全球公共卫生的重大威胁。我们不能仅因过去的成就而满足,更不能忽视其在部分地区的新威胁。全球社区必须持续投资于研究、公共卫生体系建设以及社会经济条件改善,从根本上遏制这一疾病的蔓延,实现全球健康公平。正如那句亘古不变的话所言,要赢得一场持久的战争,我们需要的不仅仅是武器,更需要智慧、耐心和团结。结核病的终结,仍需我们共同努力,继续书写未来的新篇章。