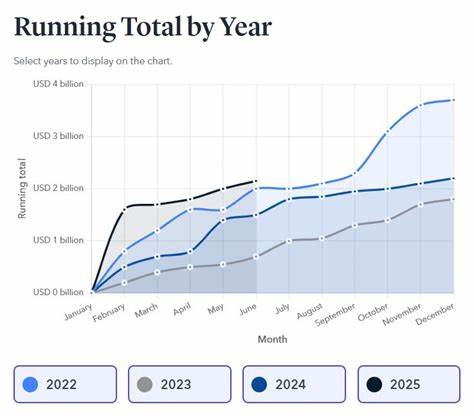

2025年,随着加密货币市场进一步扩张和技术创新的不断推进,行业整体价值水涨船高。然而,伴随而来的是加密基础设施安全漏洞频发,导致创纪录的经济损失,给投资者和行业参与者带来了沉重打击。根据最新数据报告,今年的加密资产损失规模达到史无前例的水平,成为近年来安全威胁最为严峻的一年。 加密基础设施涵盖了钱包服务、交易所、智能合约平台以及链上和链下的各种技术组件。这些系统通常高度依赖于复杂的代码和去中心化网络,稍有疏忽便可能被黑客利用,引发资产被盗、交易操纵甚至系统瘫痪等问题。2025年的漏洞事件显示,攻击者不断升级手段,从传统的钓鱼欺诈、恶意软件攻击发展到利用智能合约漏洞、跨链通信缺陷等新型技术攻击手段。

从技术层面分析,智能合约的安全性依旧是最大的隐患之一。智能合约的自动执行特性带来了便利与效率,但代码本身的缺陷或设计漏洞则极易成为黑客攻击的突破口。去年至今的多起安全事件中,智能合约漏洞是导致资产被大规模盗取的主要因素。这些漏洞包括重入攻击、权限管理不当、数据输入验证不足等,显示出行业在开发和审计环节仍存在不足。 交易所作为加密资产流通的核心平台,其安全防护也显得尤为重要。2025年多家大型交易所遭遇了黑客入侵事件,黑客通过利用系统配置错误、后门程序或社工攻击绕过安全验证,成功提取用户资金。

这类攻击不仅直接造成了资金流失,也严重影响了行业的信任基础,促使监管机构加强监管力度,推动各个交易所提升安全标准。 此外,跨链技术的普及带来了新一轮的安全挑战。跨链协议使不同区块链之间实现资产和信息的互联互通,大大提升了加密生态的灵活性和规模。与此同时,跨链桥的安全漏洞成为攻击的热点,许多黑客利用跨链通信协议的漏洞实施大规模盗窃事件。这些事件暴露了跨链技术在安全设计和监控方面的不足,促使研究者和开发者重新审视去中心化架构的安全平衡问题。 面对层出不穷的安全威胁,加密行业内的安全防护技术正在不断进步。

包括多重签名技术、分布式身份认证、零知识证明等新兴技术被逐步应用于基础设施建设中,以提升系统的安全韧性。此外,越来越多的项目引入了自动化审计工具和人工智能辅助监控系统,实时检测异常交易和潜在漏洞,减少攻击成功的概率。 与此同时,行业监管环境也在快速演变。多个国家和地区出台了针对加密资产安全的法律法规,要求交易所和钱包服务提供商必须落实更严密的安全保障措施,并对数据泄露和资金损失承担法律责任。监管机构推动建立行业安全标准和合规体系,力图从制度层面降低基础设施风险,提升市场的整体安全性和透明度。 投资者教育同样不可忽视。

加密资产的复杂性和技术门槛较高,许多用户缺乏必要的安全防范意识,容易成为攻击目标。加强普及安全知识,提升投资者自我防护能力,是整个生态系统稳定发展的关键。各大平台和社区纷纷推出安全培训、风险提示和应急响应机制,形成多层次的防御体系。 展望未来,随着技术的发展与应用场景的丰富,加密基础设施的复杂度和安全需求只会持续提升。行业需要在技术创新、安全保障与合规监管之间找到平衡点,通过合作与共享推动安全技术的成熟和普及。多方联手建设更加健壮的安全生态,才能有效抵御不断演化的威胁,保障加密资产的安全流通和行业的可持续发展。

总的来说,2025年加密基础设施漏洞带来的历史性损失警示了整个行业,安全已成为加密市场稳定发展的核心命题。技术创新固然重要,但唯有强化安全防护体系,培养安全文化,才能真正筑牢信任基石,迎接数字金融新时代的挑战与机遇。