在互联网飞速发展的时代,URL短链接已成为分享长链接的必备工具。许多开发者在设计URL短链接服务时,往往会陷入过度工程化的误区,试图以分布式消息队列、复杂的协调机制和冗余的微服务架构来应对需求,导致系统构建复杂、维护成本高昂。事实上,对于绝大多数场景而言,一个简洁清晰的设计已经足够应对百万级别的并发读写需求,且大大降低开发和运维难度。 URL短链接服务的核心需求其实非常简单:用户输入一个长URL,系统返回一个简短的URL。附加的功能如允许用户自定义短链接别名或定制域名虽然对用户体验有提升作用,但并不会显著影响整体架构设计和性能瓶颈。理解这一点,有助于我们从根本上摈弃那些看似高级却未必必要的复杂设计。

首先,核心流程高度直观:用户发起POST请求创建短链接,服务端通过API服务器接收请求并将数据写入数据库;用户通过GET请求访问短链接,服务器优先从内存中的缓存读取映射关系,若缓存未命中再查询数据库,最终重定向到原始长链接。这样成熟且高效的流程不仅易于实现,还能良好支持高并发访问。 数据库选型是关键环节之一。现今云服务提供商的NoSQL键值存储方案,比如亚马逊DynamoDB,以其高可用性和优异的水平扩展能力,成为理想选择。考虑到每一条短链接记录大约占300至500字节,支持每秒10万次写入意味着存储吞吐需要达成数十兆字节级别。如果单实例数据库存在吞吐瓶颈,简单地通过按短链接的哈希值对数据进行分片,将写入负载均匀分布到多个数据库实例,便能轻松突破性能限制。

即便默认容量足够,还能通过官方渠道申请扩容,从而无需额外手动分片,简化运维。 缓存的角色不可忽视。利用LRU(Least Recently Used,最近最少使用)缓存策略,将最常访问的短链接映射保存在内存中,大大减少数据库查询次数,提高响应速度。以百万级缓存容量估算,整体内存占用仅约1GB,绝大多数现代服务器都能轻松承载。URL短链接数据的天然不可变性保证了缓存内容长时间有效,进一步提升命中率。缓存设计简洁直接,不需引入复杂的分布式缓存方案,就能满足业务需求。

API服务器层面,由于大部分请求均能在缓存中命中,单台服务器压力并不大。随着流量增长,可以横向扩展API服务器数量,扩展过程平滑且与数据库解耦。这样的架构设计不仅具备出色的弹性扩展能力,也方便进行逐步升级和故障隔离。这种分层清晰、职责明确的架构极大提升了系统的整体稳定性和可维护性。 谈及需求设计,有一点值得特别注意:一般URL短链接服务不存在每个长URL只能对应唯一短URL的强制要求。有些案例里会提出该要求,理由通常是节省存储或便于统计,但实际上增加此约束会带来额外复杂度和性能开销,而且对用户体验提升有限。

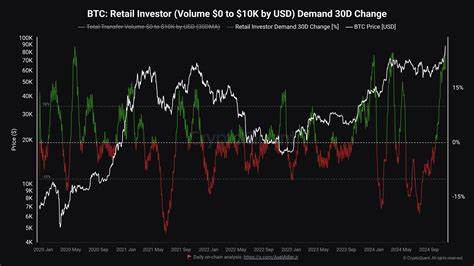

如果确实需要避免重复长URL映射,可以通过在数据库中额外维护反向索引,快速定位该长URL是否已存在对应短URL。与其设计复杂的分布式锁或扫描整个数据集,简单明确的反向映射策略更有效且易于实现。 放眼实际生产环境,URL短链接服务的压力主要来源于读请求远远超过写请求的场景。典型比例可能是写请求仅占整体流量的百分之一甚至更低。合理利用缓存和高效数据库读写性能,完全能够满足每日数亿甚至数十亿的访问量要求。无须为极端写入峰值构筑繁复的消息队列或异步流水线,减少系统全链路的复杂度,让服务更加稳健。

在当今技术圈,过度设计问题屡见不鲜,尤其是在分布式系统和高并发服务领域。许多新入职的开发者往往受到技术博主和专家的影响,误认为复杂的架构才能解决问题,殊不知很多经典问题,都可以通过简单清晰的设计原则应对。URL短链接服务便是一个典型范例。用清晰的思路、合适的技术选型和合理的系统分层,就能构建出高性能、高可靠性的服务。 简而言之,没有必要为URL短链接搭建冗余繁琐的系统。优秀的解决方案应当逻辑清晰,技术栈轻量,兼顾扩展性与稳定性。

基于现代NoSQL数据库的水平方向扩展配合灵活的内存缓存设计,辅以可横向扩展的API服务器即可满足绝大多数业务需求。对逆向索引的简单维护,也能够应对非标准的重复长URL限制需求。这样一套既稳妥又直观的设计帮助开发者节省大量开发和运维成本,并迅速响应业务变化。 最终,技术的核心是为业务服务,而非为了复杂性本身。让我们以务实简约的态度,避免不必要的复杂度,专注于系统的可靠性和用户体验。URL短链接服务的设计,就是这样一个用简单赢得成功的经典案例。

。