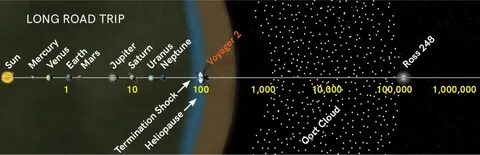

在浩瀚的宇宙中,旅行者号太空探测器如同一颗璀璨的星星,闪耀着人类探索未知的热情。自1977年发射以来,这两艘探测器已经航行了超过四十年,在遥远的宇宙中勇敢探索,并向地球传回着宝贵的数据和信息。在这个科技飞速发展的时代,旅行者号仍然能够与地球保持联系,不禁让人感到惊奇。那么,旅行者号是如何在如此恶劣的环境中,度过如此漫长的时间,依然能够与我们对话的呢? 旅行者号的设计初衷是进行一次“行星大巡游”。科学家们希望在1970年代末期,借助一场特定的行星对齐现象,派遣探测器先后访问木星、土星、天王星和海王星。通过重力助推,旅行者号不仅成功完成了对这些外行星的探测任务,而且突破了他们的设计寿命,迈向了更为遥远的星际空间。

根本上,旅行者号能够长时间保持通讯的秘密在于其坚固的工程设计和冗余系统。早在1970年代,工程师们便考虑到了太空探测可能遇到的各种挑战。虽然今天的技术已经取得了长足的发展,但旅行者号上搭载的许多设备和系统,依然展现了精湛的工艺。 首先,我们不得不提到旅行者号的高增益天线。这种天线的设计是一项关键技术,使探测器能够在与地球长达20亿公里的距离之外进行数据通信。每艘旅行者号都配备了一座直径3.7米的抛物面天线,能够有效地发送和接收信号。

这种天线由铝合金材质制成,表面涂覆了一层石墨树脂,光滑度精确到250微米,能够有效聚焦和反射无线电波。在信号传输的过程中,旅行者号的天线有效地将信号传输到地面,甚至在经过漫长的距离之后,依然能够保持强劲的信号质量。 其次,旅行者号的冗余设计极大地提高了其功能的可靠性。每艘探测器的无线电频率子系统都配备了多个接收器、发射器和放大器。当主系统发生故障时,替代系统可以立即接管,保证通讯延续。例如,在1978年,旅行者2号的主接收器因故障关闭,而备用接收器也遭遇了电容器失效的问题。

在紧急情况下,探测器能够智能化地切换回备用接收器,从而继续与地球保持联系。 随着时间的推移,随着信号传输距离的增加,通讯的速度不断下降。最初,探测器与地球之间的数据传输速度可达115,200比特每秒,而现在这一速度已降至只有160比特每秒。这种速度的降低主要是由于探测器与地面的距离增加,以及信号衰减的影响。尽管数据传输变得缓慢,旅行者号依然能够按预定的通信计划,按日将科学数据发送回地球。 旅行者号的核心系统——放射性同位素热电发生器(RTG)也是其持续运作的重大保障。

这种电源系统以铀-238作为燃料,能够产生持续的能量供探测器使用。尽管随着时间推移,RTG的输出功率会逐渐下降,但工程师们在设计时就考虑到了这一点。因此,旅行者号在其设计阶段就留有了足够的余量,使其能够在电力需求下降时,继续维持基本的运行功能。 近年来,旅行者号的科学任务逐渐转向了更为基础的观测与数据收集。在与太阳系外层的边界接触后,科学家们不断对旅行者号的传回数据进行分析,试图揭示宇宙的奥秘。尽管探测器的各类设备不断老化,但它们依然在有效地收集着数据,并为我们提供着新的研究成果。

旅行者号的持续通讯不仅是科技的一次胜利,它更是人类探索精神的体现。这项伟大的工程将人类从地球带向了宇宙的深处,形成了一条确保人类与宇宙进行对话的纽带。旅行者号上携带的人类声音,无疑是对宇宙的一次呼唤,是对未来探索的坚定信念。 未来,旅行者号将继续在星际空间航行,它的使命或许将随着技术的进步而逐渐结束。在此之前,它将继续为我们提供着不可多得的科学数据,伴随我们探索更广袤的宇宙。在这过程中,我们也许会以不同的视角,去探讨与宇宙的联系,去思考人类在浩瀚星海中的位置。

旅行者号的故事仍在继续,它的每一次成功通讯都是一个新的里程碑,彰显着人类不断追求知识、探索未知的决心。在未来的某一天,人类将乘坐更先进的探测器,踏足更远的星域,而旅行者号无疑将成为那段历史的见证。