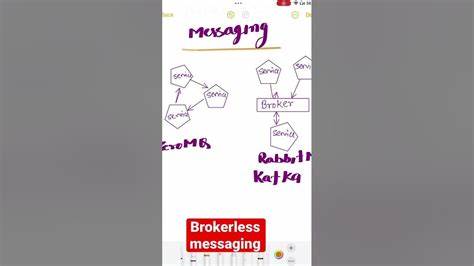

在现代云计算和分布式系统高速发展的时代背景下,回顾历史上的经典技术设计能够帮助我们更好地理解当下方案的起源和演进。上世纪90年代末至2000年代初,Oracle Tuxedo作为一款领先的分布式交易处理监控软件,以其高性能、高可靠性和独特的无中间件架构设计,在金融、电信等关键行业得到广泛应用。本文将深入剖析Oracle Tuxedo的核心设计思想,尤其是其基于System V IPC机制实现的无中间件消息传递系统,以及其对现代分布式消息系统设计的启示。 Oracle Tuxedo诞生于AT&T时代,与UNIX操作系统同源,其设计核心基于System V的进程间通信机制,包括消息队列(msgsnd、msgrcv)、信号量和共享内存等。与现代分布式消息系统通常依赖专门的消息中间件组件不同,Tuxedo采用了操作系统内核层的消息队列作为消息的持久化和交换媒介,从而实现了“无中间件”(broker-less)的通信架构。这种设计充分利用了内核空间的资源,使消息在内核中持久存在,即使调用者或接收者进程终止,消息也不会丢失,具备了天然的高可用特性。

在Tuxedo系统中,服务调用基于XATMI(XA Transaction Monitor Interface)的公开号召规范,核心接口是tpcall函数。调用者通过服务名称发起RPC调用,并携带请求数据,等待返回结果。具体调用流程底层封装了tpacall和tpgetrply两个函数,分别负责发送请求消息和接收响应消息。虽然API看似简单,但它要求调用方必须显式处理网络异常、超时和错误,体现了系统设计的稳健性和可控性。 Tuxedo构建了成熟的请求-响应模式。调用方持有独立的响应消息队列,服务处理方则拥有请求队列。

每一条请求消息都会包含调用方响应队列的标识,服务端在完成处理后将结果写入对应队列。这样的设计保证了调用链的清晰与消息的传递准确,支持调用超时机制以及消息的后续清理处理,防止了响应消息“失联”或重复消费等问题。 为了实现服务名称与实际消息队列编号之间的映射,Tuxedo利用共享内存实现统一的名称服务。共享内存作为所有进程可访问的公共区域,保持服务名称和队列标识的实时对应关系。由于该共享内存由操作系统管理,具备进程间长期存活特性,支持动态注册和注销服务。相比现代网络名称服务,这种服务器内存映射的方式高效且简单,减少了通信延迟和额外依赖。

分布式特性方面,Tuxedo没有将分布式通信设计为复杂的协议栈,而是引入了网关(gateway)组件,将多台机器上的消息队列通过网络透明连接。调用方机器上的网关负责将本地的“服务请求”转发到远端机器的网关,再由远端网关将请求交给目标服务进程处理。反向过程同理,响应消息通过网关链路返回。通过这种设计,Tuxedo实现了多节点的共享服务注册和无缝消息转发,保障了跨主机的请求透明性和可靠性。 Tuxedo的设计理念值得现代分布式系统设计者深思。首先,它充分利用操作系统的内核资源,实现长久稳定的消息存储和传递,而非依赖独立的消息中间件进程。

其次,服务调用通过纯消息队列和共享内存的组合实现,实现了轻量级、高效的数据交换和名称解析。更重要的是,设计清晰地划分了调用方和服务方的责任,强制要求异常处理和超时管理,提高了系统健壮性。 现代分布式消息系统如Kafka、RabbitMQ或Apache Pulsar等,都依赖于进程级的消息代理组件,承担消息队列管理和持久化等复杂工作。虽然这些系统提供了更丰富的功能和扩展性,但也引入了额外的运行维护负担和单点故障风险。相比之下,Tuxedo的基于内核的消息队列架构展现了低依赖、无单点且高可靠的实现路径,对当前设计者优化消息系统仍有借鉴意义。 当然,Tuxedo存在的限制也不容忽视。

System V的消息队列和共享内存实现往往受限于单一主机操作系统环境,并不天然支持云原生或容器化部署。此外,其消息大小、队列长度和进程数受操作系统参数限制,不适合超大规模弹性扩展。不过,通过网关机制的分布式支持,则是对传统IPC的一种有效补充和延伸。 随着互联网规模的扩展和微服务架构的兴起,分布式消息系统逐渐演变成复杂的多租户、多地域及跨平台环境。未来的系统设计仍然应从Tuxedo这类经典分布式框架中汲取灵感,追求简洁高效的消息传递路径、良好的故障处理策略,以及合理利用底层资源和操作系统能力。 总结来看,Oracle Tuxedo系统是上世纪无中间件分布式消息传递的典范。

它结合System V IPC机制与共享内存服务注册,构建了稳定高效的RPC通信体系,并通过多机网关实现了真正的分布式协作。其设计哲学强调了消息存储的持久性、调用的同步可靠性以及服务查找的轻量化,这些都对当前的分布式系统架构设计提供了宝贵的经验借鉴。 这段历史技术遗产提醒我们,优秀的系统设计既要顺应时代技术平台的特点,也应坚持简洁可靠和人为可控的原则。在未来分布式消息传递技术发展之路上,重新审视和融合传统经典方案,将助力打造更为稳健灵活的下一代通信基础设施。