近年来,随着社会的不断进步和性别平等观念的普及,越来越多的女性开始进入过去长期由男性主导的职业领域。从信息技术管理到工程、金融以及建筑行业,女性的身影逐渐增多,这本应是职场多元与包容性的积极体现。然而,令人惊讶的是,研究显示,当女性开始占据某些原本由男性主导的职业时,这些职业的薪资水平会出现明显下降的趋势。为什么会出现这样的现象?这背后折射出的性别偏见和经济价值观对现代职场的影响值得我们深刻反思和探讨。女性进入男性主导领域的表现尽管逐步提升,却难以打破薪资差距的壁垒。数据显示,女性的教育水平通常高于男性,拥有相似甚至更丰富的工作经验,且愈发倾向于选择高薪职业,但她们的收入仍然普遍低于同一领域的男性。

这一点凸显出问题的根源并非仅仅在于个人能力或学历短缺,而是行业与社会对不同性别的工作价值评估存在顽固偏差。研究人员指出,当女性大量进入某一职业时,该职业的社会与经济价值常被重新定义,进而导致薪资调整。这种调整并非基于技能或职业责任的变化,而是潜意识中对“女性做的工作”价值的贬低。在信息技术管理岗位上,男性员工的平均薪资比人力资源管理(主要由女性组成)高出约27%,尽管两者所需的教育程度和管理职责相当。类似地,男性清洁工的收入也普遍高于女性的家政和保洁人员,这种收入差距并非由工作难度或工作时间差异决定,而是性别角色带来的社会价值偏见导致的薪酬差异。经济学和社会学专家认为,这种现象源于“性别化职业”的历史影响及文化定式。

长期以来,某些职业被社会普遍认为是“男性专属”或“女性专属”,其中男性主导的职业被赋予较高的权威性和经济价值,而女性聚集的职位则往往被归为低认同度与低薪职位。当女性开始大规模进入某些男士岗位时,这些岗位随之被贴上了“女性属性”的标签,导致它们的市场价值被不合理低估。更深层次的影响还体现在企业对岗位价值的评估机制上。传统的薪酬制度注重职位的生产力和直接经济贡献,但往往忽视了隐性劳动和情感劳动的价值,如团队协调、人际沟通等关键能力,这些能力多存在于女性集中度高的职业中。这种评价体系的失衡,使得女性工作的贡献更加难以量化和认可,进一步拉开了收入差距。除了社会文化因素,政策层面的缺失也加剧了这一问题。

许多国家和地区缺乏针对薪酬公平的有效监督机制,企业对于薪资歧视采取默许甚至隐性偏好的态度,使得性别工资差距持续存在。对此,推动薪酬透明化成为解决问题的重要路径之一。普及公平薪资数据的公开,有助于揭露和纠正隐藏的性别薪酬差异,促进企业内部政策的调整和外部社会的监督。此外,推动性别刻板印象的破除也至关重要。社会应强化教育,培养从小尊重性别平等的价值观,减少对女性职业能力的质疑与偏见。在职场层面,为女性提供更多职业发展资源、领导力培训和对性别友好的工作环境,也能有效提升她们的市场竞争力和话语权。

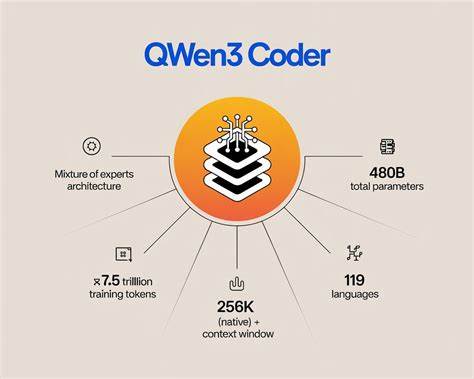

企业应重新审视岗位设置与薪酬结构,合理评估每项工作对企业整体价值的贡献,避免基于性别的非理性调整。此外,政府应出台更为完善的法律法规,保障女性劳动者的权益,从根源上遏制性别歧视现象。未来,随着人工智能和自动化技术的普及,许多传统岗位将被重新定义甚至消失,这既是挑战也是机遇。新经济形态下的工作价值评估可能更加注重个体创造力与创新能力,女性如果能够抓住这一机遇,灵活适应并提升个人核心竞争力,有望逐渐缩小甚至消除性别薪酬差距。总体而言,女性进入男性主导领域时薪资下降的现象,不仅反映了职场性别偏见的复杂性,也揭示了经济价值评估体系的局限性。解决这一问题需要社会各界共同努力,包括文化观念的更新、企业制度的改革以及政府政策的完善。

只有当社会能够公平、公正地认识和评价不同性别的劳动价值,才能真正实现男女平等,实现职业领域的多元共荣和持续发展。