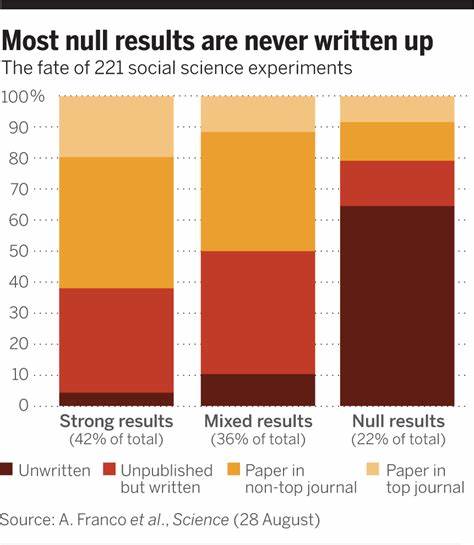

在科学研究的世界里,结果往往被看作衡量学术价值的关键指标。正向结果带来的新发现和突破极易获得关注,而那些所谓的“零结果”——即未能验证假设或未发现预期效应的研究成果,则往往被忽视甚至避而不谈。尽管零结果在科学探索中占据着不可或缺的地位,它们却经常面临发表难题,进而影响研究的透明度和完整性。科研人员和学术界正在逐渐认识到分享零结果的重要性,但要彻底改变现状,还需要更多支持和机制的完善。零结果的定义以及科研价值零结果,顾名思义,指的是研究中未能证明研究假设或者实验未得到预期的正面效果。这类结果虽没有引入革命性的发现,却能有效避免重复研究,节省资源,提高科研工作的效率。

同时,零结果有助于构建更为客观和全面的科学知识体系,防止数据偏差对未来研究带来的误导。科学的本质是不断试验和验证假设,零结果正是其中不可或缺的一环。然而,科研评价体系却常常对零结果持忽视甚至负面态度,认为其“价值有限”,这在一定程度上限制了相关研究的发表与传播。发表零结果的困境研究人员在实际操作中发现,发表零结果存在诸多障碍。首先,学术期刊的编辑政策和审稿偏好往往倾向于发表具有显著正面发现的论文,导致零结果的稿件遭遇更高的拒稿率。其次,科研人员担心零结果会影响自身的学术声誉和职业发展,因为这些成果可能被视为“失败”。

这种对负面结果的偏见源于长期以来学术界对于“成功”与“突破”的单一评价标准。此外,出版成本和资源有限,也使得期刊对零结果的优先级较低。缺乏适合发表零结果的平台成为科研人员的另一大困扰。社会和科研环境的影响除了学术出版体系之外,科研氛围和社会评价对零结果发表也有深远影响。当前,资助机构和研究管理者通常以论文数量和影响因子作为绩效评价的重要指标,这无形中加剧了对正面发现的追求和零结果的忽视。部分研究员因此更愿意追求显著的研究成果以满足评估要求,而非真实反映科学过程。

与此同时,缺乏关于零结果发表方式和价值的培训与宣传,使得科研群体普遍缺乏相关知识和意识,进一步强化了零结果难以发表的现实。国际视野与实践探索全球科研界对零结果问题的关注逐渐升温,部分国家和机构开始尝试推动相关变革。例如,设立专门刊载负面和零结果的期刊,鼓励开放科学和数据共享,以提升科研透明度和可信度。此外,有的资助机构提出专项奖励或补助,支持发表零结果的研究,意图改变现有评价机制的偏颇。尽管如此,这些努力尚处于初步阶段,改变由根深蒂固的学术文化和制度构成的现实仍然任重道远。推动零结果发表的多重策略在认识到零结果发表难题的根源后,业界提出了一系列改进策略。

首先,呼吁建立多元化的科研评价标准,强调研究的过程和数据的质量而非单一的显著性指标。其次,推广注册报告等预先公开研究设计的做法,为所有结果,无论正负提供发表保障。推广开放数据平台和科学数据仓库,有助于保存和利用零结果数据,促进二次分析。学术期刊应调整编辑政策,增加对零结果稿件的接纳率,给予相应的发表机会。同时,加强科研人员的培训,提高对零结果重要性的认知,改变社会和职业环境中对失败和负面结果的刻板印象。未来展望科学的不断进步离不开真实和完整的数据支持,零结果作为科学实验不可或缺的一部分,其价值在未来甚至会更被认可。

随着开放科学理念的推广和技术平台的完善,发表零结果的途径将更为畅通,相关数据也将被更有效利用。科研评价体系和学术文化的转型若能成功,将极大提升科学研究的透明度、公正性和效率。科研界需要共同努力,推动包括政策制定者、资助机构、期刊和科学家在内的多方协作,打造一个鼓励分享所有科学真相的环境。只有如此,科学才能真正实现自我纠错和持续创新。综上,零结果虽曾被视为“不足”,但实则是科学探索的一种重要反馈。学界必须正视其价值,改进相关体系与文化,才能推动科学变得更加真实、可靠,为未来的突破奠定坚实基础。

。