随着科技的极速发展,智能手机已经深刻地融入了人们的日常生活。然而,通信的核心模式——人与人之间的直接对话——在未来是否会被一种新兴的沟通方式取代?“间接手机”这一概念便在这一背景下被提出来,激发了诸多热议。间接手机通过人工智能作为沟通的中介,用户不再直接通话,而是通过AI进行信息的转达、整理和回复。这种新颖的通信方式是否能够获得大众认可,甚至成为未来的主流?值得我们深入探讨。所谓的间接手机,其核心理念是彻底改变人与人之间的交流方式。用户对着自己的手机中的AI助手表达想法,比如“告诉张三我们周二见面”,AI则负责传达信息。

来电时,AI自动接听并在稍后向用户汇报通话内容的摘要,用户可以选择深入了解详情或选择回复。这种模式试图解决传统通话的时间成本和效率问题,同时赋予用户更多控制权和灵活度。间接手机的支持者认为,这一模式可以极大节约用户时间,提高沟通效率。传统电话需要实时接听并参与对话,往往因为时间和情绪的限制导致沟通效果不佳。而AI代理则可以通过语义理解和总结,剔除无关紧要的信息,帮助用户仅聚焦于最重要的内容。此外,对于在工作场景中需要处理大量电话的人群来说,间接手机能够作为过滤器,减少无效通话带来的干扰,提高工作效率。

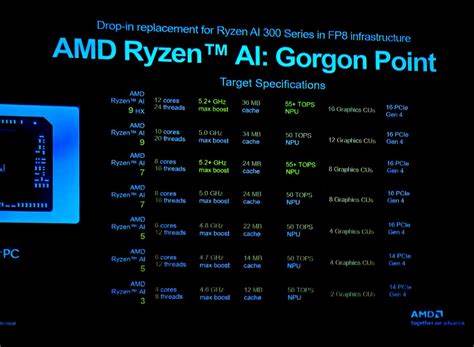

从技术层面来看,人工智能的自然语言处理能力不断进步,使得间接手机的实现变得更具可行性。如今的语音识别和生成技术结合强大的语义理解,为AI处理对话内容和生成合适回应提供了技术保障。同时,用户数据的积累和训练,也使得AI能够逐渐理解用户偏好和表达习惯,使交流更贴近人性化。然而,间接手机所面临的挑战也不可忽视。首先,人们对于情感传达的依赖是传统通话不可替代的核心。人类的沟通不仅依靠文字和信息,更重要的是语调、情绪、节奏等非语言因素。

一个AI代理是否能够准确捕捉并传达愤怒、喜悦、焦虑等复杂感情?是否会让沟通变得机械、冷漠,缺乏温度?这是许多怀疑者关注的焦点。在现实生活中,亲情、友情乃至爱情中的沟通,都需要即时的情感交流和反馈。间接手机的引入可能会削减这种“人味”,使得人际关系变得疏离。其次,信息安全和隐私问题同样不容小觑。将所有的通话内容和信息交由AI处理,意味着数据需要被收集、存储和分析。如何保障用户通信数据不被滥用,防止泄露,是整个行业亟需解决的问题。

用户对于AI作为中间人的信任建立,是间接手机普及的基础。再者,技术层面还存在诸多不确定性。AI的理解和反馈是否总是准确无误?面对复杂的上下文和语义,AI可能产生误解,导致沟通障碍甚至严重误会。尤其是在涉及工作决策或人际矛盾时,任何错漏都可能引发困扰。此外,间接手机的普及还涉及用户的习惯和文化问题。传统电话作为人们熟悉且易于使用的沟通工具,承载了丰富的社会交往方式。

突然引入中介AI,很可能遭遇用户抵触。特别是在强调情感表达和礼仪的文化环境中,间接沟通可能被视为冷漠和不尊重。尽管如此,间接手机在特定场景下展现出独特优势。例如在职业管理中,AI代理能够帮助过滤和安排重要信息,节约办公室人员的时间。同时,对于有语言障碍或者沟通障碍的人来说,AI辅助的间接沟通或许能提升交流的顺畅度和准确性。我们已经看到像Google Duplex等技术先行者尝试类似的应用,尽管其范围和深度目前还很有限,但足以说明间接沟通正在进入实际应用阶段。

未来的发展路径可能是间接手机与传统通话的融合。AI将逐步承担更多辅助性的任务,如通话记录整理、消息摘要生成、信息筛选等,而人类在真正需要时仍保留直接通话的权利。通过这种混合模式,既能发挥AI的效率优势,也兼顾人的情感需求和即时交流。总之,间接手机代表了一种新兴的沟通理念,是人工智能与通信技术结合的产物。它带来的高效和便利不容忽视,却也带来了情感传达、隐私保护和用户接受度等方面的挑战。未来间接手机是否会真正取代传统手机,还需时间的检验以及技术和社会的共同进步。

对于用户而言,适应和选择不同沟通方式的自由尤为重要。对于科技开发者,则需要更加注重人性化设计、安全机制和文化差异的考量。只有在真正满足人们多样通信需求的基础上,间接手机才能迎来属于它的时代。