论证作为人类表达思想、交流观点和解决问题的重要工具,其有效性和可靠性直接影响结论的合理性。在逻辑学中,论证的可信度通常通过两个核心概念来衡量:有效性和可靠性。有效性指的是结论必然从前提推导而来;可靠性则要求前提不仅逻辑结构正确,而且前提本身是真实的。然而,如何准确判断论证中的前提是真还是假,这成为逻辑研究和实践应用中的一大难题。本文将从哲学、逻辑及实际方法的角度,探讨如何判断论证前提的真伪,进而理解论证的可靠性。首先,明确“前提”的含义非常重要。

前提是论证所依赖的基础陈述,是支持结论的出发点。一个前提如果为真,则论证有可能可靠;反之,即使推理过程再严密,结论也不能被视为可信。因此,判断前提真伪,是对论证质量进行评估的关键环节。为什么判断前提真实性如此困难?原因在于真理本身是一个复杂的哲学命题。在不同的认识体系、文化背景或者信仰系统中,“真”的定义和认知标准存在差异。一条前提在某些群体看来是真实的,而在另一些群体眼中可能毫无依据。

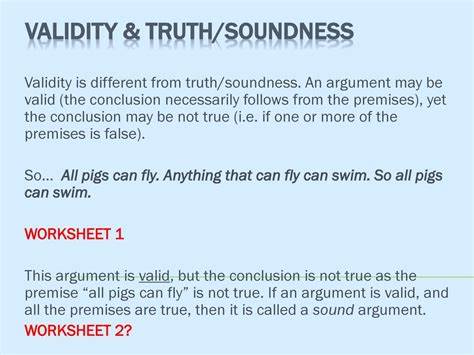

例如,历史上的某些宗教信条或文化传统,它们的前提往往基于信仰或经验,而非科学验证,这就带来了前提判断的主观性和多样性。这种差异使得在跨文化、跨学科的论证中,判断前提真伪需格外谨慎。其次,现代逻辑学中的“可靠性”概念旨在区分仅仅有效的论证与真正能够反映现实的论证。有效的论证保证结论在前提成立时必然成立,但它并不保证前提本身真实。举例来说,“所有的鱼都会飞翔”、“金鱼是一只鱼”、“所以金鱼会飞翔”这一论证结构严谨且有效,但由于“所有鱼都会飞翔”这一前提是错误的,整个论证不具备可靠性。因此,评估论证的目标不仅是逻辑正确,更在于前提的真实性。

面对这一挑战,如何判断一个前提的真伪呢?这里涉及不同领域的判断方法。科学领域中,前提通常依赖实证证据,以实验、观察、统计等方式验证。若某一前提得到广泛科学实验支持,就被普遍认为是真实可靠的。哲学领域则更多依赖理性推理、自我反思与辩证法,从而判断前提是否合理。法律领域中,前提要通过证据链的建立和举证责任的承担来确认其可信度。总的来说,判断前提真伪首先依赖对该前提的证据支持状况的评估,梳理支撑材料的来源、可靠性和一致性。

与此同时,我们必须认识到“真”并非绝对而是时常处于动态变化中的概念。在科学范畴,一个前提可能被当前证据认可,但未来新发现可能推翻它。例如,经典物理学的某些定律曾被广泛接受,但在量子力学兴起后,人们对物理规律有了新的认识并修正了一些原先的前提。这就表明,论证的可靠性是一个阶段性的判断,需要不断检验和修正。不可否认的是,逻辑学本身不提供判断前提真伪的工具,而是关注论证结构的正确性。换言之,逻辑关注“如何正确推理”,真理判断则属于认识论范畴。

因此,人们通常将论证过程分为两步:第一步检验论证结构是否有效;第二步调查前提是否具有充分证据或合理性。只有两者都满足,才能称其为“可靠”的论证。此外,哲学家还提出了“可证明性”和“可证伪性”原则来辅助判断前提真伪。前者要求一个前提能被事实或实验所证明,后者则强调前提必须能被事实所反驳,否则难以称其为科学前提。这些机制促使前提不断被检验,防止无根据或偏见的前提形成论证基础。社会认知领域中,前提的真实性往往受到认知偏差、群体信念和文化影响的制约。

人们倾向于接受符合自己世界观的前提,而忽视反对证据,这种现象被称为“确认偏误”。这进一步复杂化了判断前提真伪的问题,意味着除了证据的硬性判断外,还需关注认知机制和社会环境的影响。针对这一现象,批判性思维的培养显得尤为重要。通过质疑自身预设,检查论证的隐含假设,促进对不同观点的理解和包容,才能提升判断前提真实性的能力。此外,跨学科的方法也有助于对复杂前提做更全面的分析。例如,结合哲学思辩、科学实验与社会调查的方法,多角度验证前提的正确性,从而增强论证的说服力和可靠性。

与此同时,语言的模糊性也会影响前提的真伪判断。许多论证前提所用的词语和概念在不同语境下含义各异,若未明确概念定义,容易导致歧义和误解。合理定义和精确表达前提内容,是避免论证过程中混淆和错误判断的重要环节。总之,判断论证前提的真伪是一个涉及哲学、逻辑、科学和社会多个层面的复杂过程。逻辑学提供如何构建有效论证的方法,但前提真伪的判断依赖于对现实世界的理解和不断验证。认识到前提真伪的多变性和判断中的主观性,有助于我们保持理性和开放的态度,以促进更为严谨和可靠的论证实践。

未来,随着认知科学、人工智能的发展,我们有望借助更加多元和精细的工具,提升前提真伪判断的准确率,从而推动知识体系的不断完善和社会理性进步。理解并掌握论证中前提真伪的判断原则,不仅对于学术研究有重大意义,也对日常生活中的决策、沟通以及社会共识的建立起到深远影响。逻辑推理虽是思维的基石,但真理的探索离不开对前提真实性的不断追问和验证。