旧金山湾区曾经是多元文化和创新生活方式的代名词,但近年来,尤其是在夜生活方面,其魅力明显减弱,吸引年轻人夜间外出的热情锐减,导致本地商业和酒吧受挫。夜晚的城市本应是活力的象征,人们聚集、交流、享受文化娱乐,但湾区的夜生活场景却日渐萧条,成为不少居民和游客口中的“死城”。要理解这种现象,需从多个角度深入剖析其中的原因和可能的对策。湾区夜生活低迷与住房、交通、商业布局及社会文化氛围紧密相连。首先,住房成本高涨,年轻人和家庭难以负担合适的居住环境。这带来人口结构的变化,使得年轻一代大量流失,尤其是那些寻求更丰富夜生活体验和社交机会的年轻专业人士。

人口老龄化趋势明显,长者比例居高不下,使得整个地区的消费习惯和娱乐偏好趋向保守和平静,进一步削弱夜生活活力。交通状况是造成湾区夜生活缺乏吸引力的另一核心因素。尽管湾区公共交通系统发达,如BART地铁和巴士网络,但夜间服务覆盖面和频率不足,限制了年轻人自由安全地出行。许多热门夜生活区域分布零散,缺少连贯的步行街区,公共交通难以满足夜间需求,导致人们不得不开车出行,进而受限于酒驾法律的严格执行,很多人选择留在家中。这种交通和规划的不合理,直接造成夜晚街区的人流稀少,商家生意冷清。城市规划和商业政策的滞后也加剧了问题。

湾区不少商业区采用仍为上世纪中期设计的分散性商业区划,缺乏针对现代多样化需求的灵活商业用地安排。高额的营业许可费用和繁琐的审批流程,使得新兴酒吧、餐馆甚至非酒精饮品店难以快速开业,限制了商业创新和多样化发展。商家为了迎合汽车驾驶者,设置大量停车位和机动车道,却忽略了建设步行友好和宜人公共空间的重要性。相较于东京、纽约甚至一些中小城市,湾区夜间街区不仅缺少连贯的多元餐饮和饮品场所,也缺乏公共场地支持年轻人聚集和社交的氛围。以旧金山和奥克兰为例,极少数如电报大道、使命区、波尔克街等地点还能勉强保持夜间活力,但整体夜生活格局仍显得支离破碎和无趣。疫情对湾区夜生活的影响不容忽视。

新冠疫情期间,诸多酒吧、夜店和餐厅关门停业,部分资金链脆弱的业者因此永久退出市场。疫情也加剧了人口迁移,许多年轻人选择迁往生活成本更低、夜生活更丰富的城市,如亚特兰大、休斯顿,甚至远赴纽约和洛杉矶。湾区高租金与相对低的夜间社交回报之间的矛盾,使得人才进一步流失。文化习惯变化同样影响着湾区夜生活。现代年轻人娱乐方式多样化,线上社交和虚拟空间的兴起分散了线下夜生活的注意力。加之夜间交通不便和安全问题,外出社交的吸引力减少,许多人更倾向于在家中享受网络娱乐。

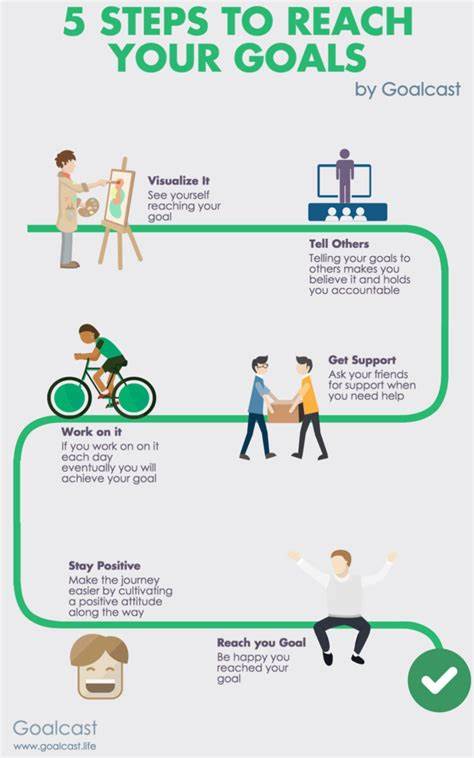

另一方面,湾区年轻人开车减少,环保和交通政策鼓励绿色出行,这反而使传统依赖驾车模式的夜间商业模式难以维继。解决湾区夜生活低迷问题,首先需要城市规划者和政策制定者的参与。向更加灵活和开放的商业用地政策转变,降低营运门槛,支持多样化饮食、饮品业态及公共文化空间的建设是关键。比如,允许邻里商业与住宅混合发展,使居民周边即可享受丰富夜间服务和社交场所。交通方面,应打造高频、可靠且覆盖晚间时段的公共交通网络,保障市民安全快捷出行。针对主要夜生活街区实行交通疏导和步行区改造,增加街头绿地、座椅和夜间照明,营造舒适宜人的公共环境,也能有效提升人流聚集。

促进社区建设和文化活动,激活夜间社交氛围至关重要。政府和商家可以联手打造有趣的夜市、街头表演、文化活动等,使城市夜晚拥有更多形式的集体娱乐和交流空间。餐饮和酒吧业应适应年轻一代需求,增加共享座位、非酒精饮品选择及多功能空间,迎合多元消费群体。教育与宣传也能起到潜移默化的作用,增强市民对本地夜生活的认同感和参与感。成功的城市夜生活不仅经济效益明显,亦能够提升整体城市形象,吸引人才与游客,促进就业与创新。湾区具备丰厚的人才资源和文化底蕴,仅需政策调整和环境优化,完全有潜力恢复夜间商业繁荣与社区活力。

反观国际城市如东京,再小的社区都拥有温馨而充满活力的夜生活空间,且交通便利、步行环境优越。湾区若能借鉴其经验,革新城市规划理念,打破旧有商业模式束缚,提供更便捷的夜间出行和丰富的消费选择,必然吸引年轻居民和访客夜间外出,掀起活力复兴浪潮。综合来看,湾区夜生活低迷是多因素交织的结果,既有社会经济条件的制约,也有政策和规划的缺失。面对数字化娱乐和新生代生活习惯,市政、商业及社区必须联手出新招,从交通、商业环境到文化活动全面升级。唯有如此,湾区这座充满梦想与机遇的城市才能再现光芒四射的夜生活,重拾年轻人的笑声与城市脉搏。