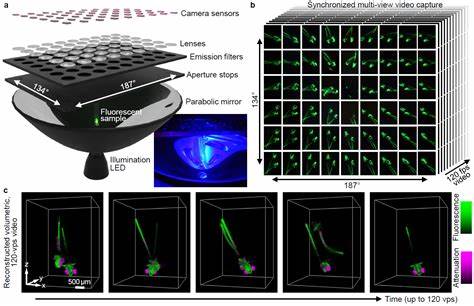

蚊子,这种小小的昆虫,常被人们视为令人讨厌的害虫。它们叮咬人类和动物,传播多种严重疾病,如疟疾、登革热和西尼罗河病毒等,给全球公共健康带来了巨大的挑战。然而,设想一个没有蚊子的世界,其生态后果会是怎样的?蚊子在自然界中的存在是否不可或缺?消灭蚊子会带来哪些生态和社会的影响?本文将从生态学角度深入探讨这些问题,揭示蚊子在生物链中的地位以及灭绝其所可能带来的连锁反应。蚊子作为生物多样性的一环,其生态功能远远超越了人们通常所关注的疾病传播。大量研究表明,蚊子在食物链中占据重要位置。其幼虫期生活在水体中,是许多水生生物如鱼类、蝌蚪和水生昆虫的重要食物来源。

成蚊则成为多种鸟类、蝙蝠及其他昆虫捕食的对象。若蚊子完全消失,这些依赖蚊子为食的物种将面临食物短缺的危机,导致种群数量下降甚至局部灭绝,进而影响整个生态系统的稳定性和多样性。尽管蚊子的存在带来了疾病威胁,但从生态系统服务的角度来看,蚊子也发挥着不可忽视的作用。例如,某些蚊子在传粉过程中也有一定贡献,尤其是在偏远地区的植物繁殖中。此外,一些蚊子种类的幼虫通过滤食微小有机质,帮助水质净化,维持水体生态平衡。若蚊子灭绝,上述生态功能可能无法被其他物种完全替代,造成生态系统功能的失衡。

对于人类社会而言,消灭蚊子虽然听起来是避免疾病传播的理想解决方案,但其潜在的生态后果不容忽视。全球范围内,蚊子传播的疟疾和登革热等疾病每年导致数百万人患病甚至死亡。因此,科学家们一直在探索如何平衡疾病控制与生态保护之间的关系。现代生物技术如基因编辑技术CRISPR带来了消灭特定蚊子种群的可能性,这在公共卫生领域具有重大意义。然而,要全面评估此类技术的应用后果,必须谨慎考虑蚊子灭绝对自然生态系统的影响,防止出现无法预料的生态风险。蚊子灭绝对局部生态系统的影响可能与全局有所不同。

在一些地区,某些蚊子种类的灭绝可能对当地生态系统影响较大,导致特定食物网崩溃。但在其他地区,蚊子角色较为边缘,其消失可能对生态系统的整体功能影响较小。综合来看,全面消灭蚊子带来的生态风险和社会效益之间的权衡极其复杂。针对蚊子传播的疾病,科学界和公共卫生机构更多倾向于采用综合管理方法,包括环境治理、疫苗开发和个体防护,减少对生态系统造成的干扰。生态学家们还强调保持自然界的生物多样性对于保障生态系统韧性和人类健康的重要性。展望未来,如何在保护生态平衡的同时有效控制蚊子传播的疾病,将成为跨学科研究的重点。

融合生态学、遗传学、公共卫生和伦理学的综合策略,或许是实现人类与自然和谐共存的关键。蚊子作为自然生态系统的重要组成部分,其灭绝虽可能减少疾病负担,但也可能引发生态失衡。只有充分认识蚊子的多维角色,制定科学合理的防控策略,才能在保障公共健康的同时,维护生态系统的稳定与可持续发展。综上所述,蚊子绝非单纯的害虫,它们是复杂生态网络中的一环。探索一个没有蚊子的世界,不仅是疾病防控的技术挑战,更是生态伦理的深刻反思。未来,科学与社会需要在尊重自然规律的基础上,共同寻找解决之道,实现人与自然的和谐共生。

。