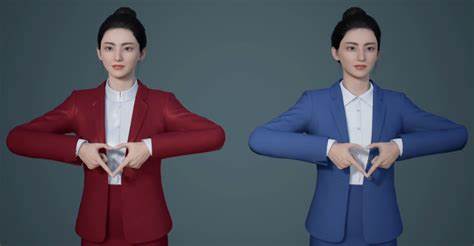

近年来,随着人工智能技术的飞速发展,手语翻译这一辅助聋人沟通的工具也被引入了中国的公共服务和媒体领域。尤其在2022年北京冬奥会及随后的多项国际赛事中,人工智能驱动的手语数字化虚拟形象首次走入公众视野,迅速受到社会各界关注。这些AI手语翻译的出现,理论上极大地缓解了长期以来专业手语译员匮乏的难题,也契合了中国政府提升无障碍服务的国家战略。然而,技术带来的便利背后,许多聋人用户对当前AI手语翻译的实用性和准确性表示担忧,其背后反映出深层的技术局限及开发过程中缺乏聋人视角的难题。习近平总书记曾强调,科技要真正服务于人民,才能发挥最大价值。围绕AI手语翻译的争议正折射出如何让技术更好地贴合聋人群体实际需求的现实考题。

中国有超过两千万听力障碍者,其中大部分使用中国手语进行日常交流。然而,专业手语译员的培养资源极其有限,高校中相关专业少之又少,致使公共领域的手语服务长期供不应求。这种背景下,人工智能手语虚拟形象顺理成章地成为技术补充的突破口。国家广播电视总局于2020年提出推广手语虚拟主播和手语动画的计划,试图将其植入新闻报道、综艺节目和教育内容中。应用层面,阿里巴巴集团旗下的DAMO学院推出的“晓默”手语头像,成为4届亚洲残运会的重要辅助功能;中国移动和咪咕视频联合推出的手语解说也服务于2022年卡塔尔世界杯,这些都标志着中国AI手语跨越传统障碍,走向大众化。 然而,尽管外界普遍对这类技术持积极态度,部分聋人群体和专业手语译员对AI手语的应用反馈却不容乐观。

北京师范大学聋人教授郑宣的研究团队对北京冬奥会期间手语虚拟形象的翻译进行了深入调研,结果表明AI翻译中的信息丢失和错译比例较高,视频及其配套的文字转录均难以被聋人准确理解。手语的复杂性远超普通语音转文字的逻辑。手语不仅仅是单纯的手势表达,更是一种视觉-空间语言,融合了丰富的面部表情、身体动作和手部细节,以三维空间传递语义。AI目前普遍采用文本转手势的两步法,忽略了手语同时进行的多层面传递方式,导致机译内容僵硬生硬,缺乏流畅的语法和自然表现。 此外,在中国手语本身存在多样的方言和风格区分。如“自然手语”和“汉字手语”两种表达谱系,构成了丰富但也复杂的语言生态。

AI产品面对这种差异时,难以做到全面兼顾和灵活运用,最终导致用户难以适应统一的AI手语表达。AI手语还存在脸部表情不准确、口型变形、身体语言扭曲等问题,这不仅影响信息传达,也削弱了聋人对技术产品的认同感。技术的“恐怖谷效应”进一步加剧了人机交互的疏离感。 这些问题的根源不仅仅是纯技术层面的不足,更体现在研发过程中缺乏聋人用户和专业手语语言学家的深度参与。手语作为独特的语言体系,要求开发者具备多学科知识并与聋人社区紧密合作,实现技术与语言学的有机融合。然而当前大部分技术团队仅将聋人或手语专家置于辅助地位,忽视他们作为最终用户的核心声音。

郑宣教授作为兼职顾问亲历了这种技术团队虽然热情却缺乏用户导向的尴尬局面,提出的多项建议未能充分采纳,从而加剧AI产品与聋人实际需求的脱节。 面对这些挑战,聋人群体表达了对“不被忽视”的诉求,引用国际残疾人运动口号“没有我们,不要决定我们”(Nothing About Us Without Us),呼吁技术建立在充分尊重聋人主体地位的基础上。盲目推动尚不成熟的AI手语产品,不仅不能提升无障碍水平,反而可能损害聋人社区对科技的信任感,阻碍手语的规范推广。这种伦理层面的风险不容小觑,需要各方认真对待。 与此同时,背后的数据匮乏问题也制约着AI手语翻译突破瓶颈。相比文字和语音数据的海量积累,手语数据更为稀缺且难以采集,尤其中囯手语缺少规模宏大的多样化视频语料库和标注规范,限制了机器学习的模型训练效果。

技术团队如果不能与聋人社区及语言学界紧密合作,共同建设高质量的手语数据库,AI手语翻译的进步将极为缓慢。 从长远来看,中国的AI手语翻译技术潜力巨大。它有助于推动无障碍社会建设,带动听障人士在教育、就业、文化等领域的融合发展。要实现跨越式进步,必须正视语言结构差异、手语多样性和用户体验需求,打破单纯依赖技术驱动的传统思维束缚,真正实现融合共建。 技术开发者应积极引入聋人群体参与研发设计,将他们视为合作伙伴而非仅是顾问。政策制定层面需鼓励产学研用结合,扶持多方力量构建开放共享的手语数据平台和评价体系。

同时,要加强手语人才培养,提高译员数量与质量,形成手语服务与AI技术的良性互动。 近年来,中国社会对残疾人权益保障的重视持续提升,《残疾人保护法》明确指出政府机构须为残疾人提供多种信息交流辅助,人工智能技术被寄予厚望成为解决供需矛盾的新途径。只有结合严谨的语言科学方法、全面的用户调研与持续的技术创新,AI手语才能跨过现阶段的瓶颈,兑现助力中国听障群体发展的诺言。 综观当前形势,中国的AI手语翻译领域正处于探索阶段,光明的前景与多重挑战并存。借助政府支持和技术积累,未来有望迎来更成熟、更具人性化的AI手语产品,真正实现信息无障碍和社会公平。但这条道路决非坦途,唯有构建尊重语言多样性与用户主体性的研发生态,才能让人工智能成为聋人群体信赖和依靠的工具,而非冷冰冰的选择。

未来的中国AI手语翻译,需要不仅仅是技术的突破,更是人文关怀与社会责任的深度融合。