混凝土作为全球使用最广泛的建筑材料,其生产和使用过程中产生的碳排放量巨大,成为土地开发和建设活动中主要的环境挑战之一。传统水泥的制造过程不仅消耗大量能源,还释放出大量二氧化碳,给全球气候变化带来严重压力。面对这一局面,科学家和工程师们正在积极寻求降低水泥用量和优化混凝土配方的新途径,而人工智能(AI)的介入则为这一难题带来了前所未有的解决方案。麻省理工学院混凝土可持续发展研究中心和Olivetti集团的联合团队利用大数据和机器学习算法,分析了全球超过百万份岩石样本和数以万计的科研文献,开发出了一套高效筛选和评估潜在替代材料的AI框架。该框架综合考量了材料的化学成分、物理性质及其水化反应性能,能够快速识别出19类适合用于混凝土中的次级和天然胶结材料。这些材料涵盖了生物质废弃物、矿业副产品、建筑拆除材料等多个类别,显示出丰富的资源潜力。

通过AI的智能筛选,研究团队发现某些日常且容易获取的材料如陶瓷碎屑、旧砖瓦和陶器等,具备显著的反应活性和胶结性能。这一点不禁让人联想到古罗马混凝土中添加陶瓷类材料以提升防水性能的传统智慧。更重要的是,这些材料仅需经过简单的粉磨处理即可直接掺入混凝土配比,不仅节省了能源也降低了制造成本,为建筑材料的循环利用提供了新思路。水化反应性和火山灰活性成为衡量替代材料是否合适的两个关键指标。水化性决定了材料在与水接触时是否能够产生类似水泥胶结剂的硬化作用,而火山灰活性则体现了其与水泥水化副产物—氢氧化钙反应,进一步增强混凝土强度的能力。AI框架通过对材料成分的深入挖掘,精准把控了这两种性质的平衡,实现了性能与环保的兼顾。

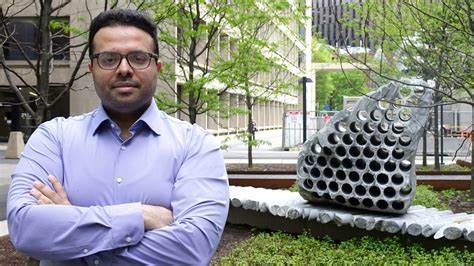

随着建筑行业对碳排放控制愈发严格,传统的煤灰和钢渣等替代材料供不应求,寻找新的绿色替代品显得尤为迫切。AI技术通过高效处理海量数据,突破了人工筛选的时空限制,使得开发新型可持续混凝土配方的速度大幅提升。与此同时,该技术促进了循环经济理念在建筑材料领域的实践。矿业尾矿、建筑废弃物甚至生活垃圾中的陶瓷成分,都被赋予了新的价值。研究负责人Soroush Mahjoubi表示,这种“废物变资源”的路径,将有效减少建筑行业对自然资源的依赖,并减少废弃物排放对环境的压力。随着技术的发展,团队计划进一步扩展AI框架的数据库和分析模型,涵盖更多潜在胶结材料,并通过实验验证筛选出的高性能候选者的实际应用效果。

与此同时,人工智能自然语言处理技术的进步将助力更深入的文献挖掘,持续推动材料科学和工程的创新。MIT材料科学与工程系教授Elsa Olivetti指出,未来人工智能将在优化建筑材料设计、提升施工安全和耐久性方面发挥愈加关键的作用。她强调,混凝土作为人类基础设施的“骨架”,必须兼顾强度、安全与环境责任,而数据驱动的智能材料开发正是实现这一目标的核心动力。此外,CSHub主任Randolph Kirchain也期待,通过跨学科的合作和数字化工具的集成,建筑业能加速转型升级,实现绿色低碳建设的宏伟目标。人工智能不仅在材料筛选中展现强大潜力,还将助力智能建造、结构健康监测及生命周期评估等方面的突破,为建筑工业数字化转型注入新动能。综上所述,人工智能赋能混凝土可持续发展不仅是技术上的革新,更是全球环境治理与资源循环利用的典范。

通过科学、系统地整合大数据和机器学习,研究团队突破了传统思维限制,极大拓宽了混凝土替代材料的选择范围。随着实验验证和产业化进程的推进,未来绿色混凝土将在全球建筑领域掀起变革浪潮。塑造更加环保、高效、耐用的建筑材料体系,为全球实现碳中和目标贡献重要力量在所难免。实现这一目标需要政府、科研机构和企业通力协作,共同推动技术创新、标准制定和市场应用,将人工智能的巨大潜力转化为具体的绿色生产力。随着可持续建筑理念和智能制造技术的不断融合,我们正在迎来一个以AI驱动、循环经济引领的绿色建设新时代。