互联网曾经被视为信息共享和自由表达的圣地,是创新与连接的象征。最初的互联网充满了无限可能,人们可以自由探索、学习、交流思想,甚至推动社会变革。然而,随着时间的推移,这一自由空间逐渐被商业利益和垄断力量所侵蚀。广告泛滥、算法操纵以及数据隐私的严重侵犯,使互联网日渐变成一个巨大的信息迷宫,也让人们对其产生了深深的失望和警惕。 在当前的数字生态中,谷歌、Meta等科技巨头控制了大量用户数据和流量,再也不是去中心化和自由竞争的典范。用户的每一次点击、每一条浏览记录,甚至每一次停留时间都被严密监控和分析,然后转化为商业价值卖给广告主,这种模式把人类的注意力变成了赚钱的机器。

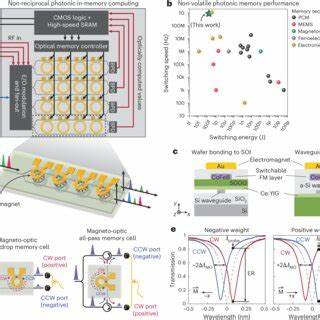

内容创作者和媒体机构的生存空间被严重挤压,信息的多样性和质量不断下降,因为只有能够吸引大量点击量的内容才有市场,而这往往意味着标题党和低质信息泛滥。 此外,最近兴起的生成式人工智能(GenAI)技术虽然看似带来了效率的提升和体验的革新,但同样面临诸多挑战。谷歌和ChatGPT等平台越来越多地以自动生成答案的方式替代传统的蓝色超链接,极大地降低了用户的点击率。缺乏点击,意味着内容生产方难以获得应有的流量和收益,造成了整个开放网络生态的“流量枯竭”。长此以往,优质内容的生产将陷入危机,互联网将失去其原本探索和创新的活力。 值得注意的是,这一切问题的产生并非技术本身的必然结果,而是因为当前的互联网经济高度依赖广告驱动和数据剥削。

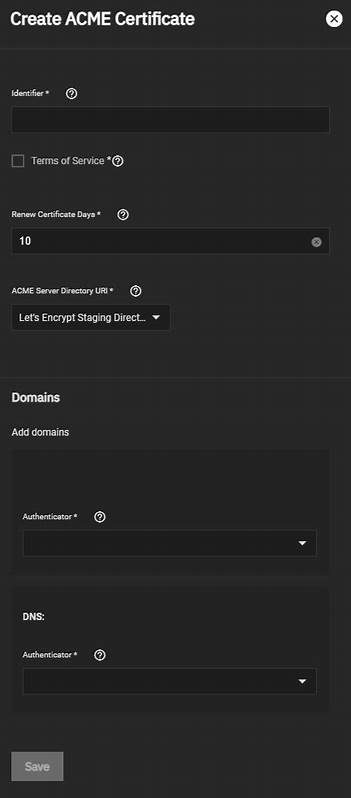

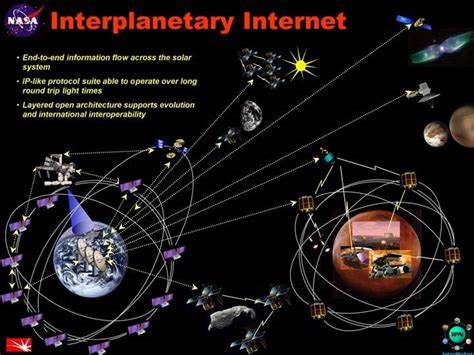

资本逻辑在数字空间中占据主导地位,导致平台设计和规则极度倾向于流量变现,而忽视了用户体验和社会价值的平衡。因此,有越来越多的声音呼吁“让互联网归零”,即放弃现有以商业垄断和用户剥削为核心的互联网架构,重新设计更公平、开放和可持续的网络环境。 重新构建互联网意味着我们必须回归互联网的本质理念——自由、开放、去中心化。这不仅仅是技术层面的变革,更是社会结构和治理模式的彻底变革。去中心化技术如区块链、分布式存储、点对点网络等,为未来互联网构建了技术基础,使得权力不再集中于少数平台,而是分散到用户手中。用户变成数据和内容的真正拥有者,可以自主决定使用方式和收益分配,保障数据隐私和安全。

同时,内容生态的重塑同样至关重要。需要建立起一套新的激励机制,支持原创和优质内容的产生与传播,而非单纯依赖广告点击。订阅付费、内容众筹、用户直接打赏等新型商业模式逐渐兴起,正努力为内容创作者带来可持续的收入来源。此外,人工智能技术可以被用作辅助工具,优化内容创作和推荐,而非取代用户的主动探索和选择,保持网络信息的多样性和深度。 政策制定者也应积极介入,推动数字领域的监管改革,打破垄断,保护用户权益。法规应强化用户数据的保护,规范平台行为,避免无节制的数据采集和出售,确保互联网环境的透明和公正。

与此同时,公众的数字素养也必须提升,使用户能够明智地使用互联网,识别虚假信息,合理管理个人数据。 “让互联网归零”不是简单的复古,而是一场创新性的重建。它要求我们跳脱现有的固有认知,敢于质疑和改写被商业利益束缚的规则,为下一代互联网打造一个真正属于所有人的平台。在这个平台上,个人自由得以恢复,信息交流更加健康,技术发展与社会价值相辅相成。 实现这一目标绝非一蹴而就,它需要技术专家、内容创作者、用户、企业乃至政府共同努力。从技术开源运动、社区自治网络,到监管政策的创新,从个人隐私保护的强化,到激励机制的探索,每一个环节都是未来互联网重塑的关键。

我们需要的是一个更加多元、包容和可持续的数字生态系统,而不仅仅是被几家巨头掌控的单一生态。 回顾互联网的发展历程,我们不能忽视其曾给世界带来的巨大变革力。互联网改变了信息传播模式,推动了经济全球化,拓宽了人们的视野和思维方式。尽管现阶段的互联网问题重重,但我们依然相信,借助科技的力量和社会的智慧,完全有可能让互联网“重新复活”,为人类社会创造更广阔的未来。 未来的互联网不会是权力集中、利益驱动的独角兽帝国,而应是多核心、去中心、用户驱动的生态共同体。它应承载更多元的声音,尊重每个人的隐私和选择,激励创新和包容,让数字空间成为真正的自由乐土。

为了实现这一愿景,我们必须勇于承认现有互联网的弊端,勇敢推动根本性的变革,即“让互联网归零”,重新出发。唯有如此,互联网的光辉才能再次闪耀,科技才能真正服务于人类的美好未来。