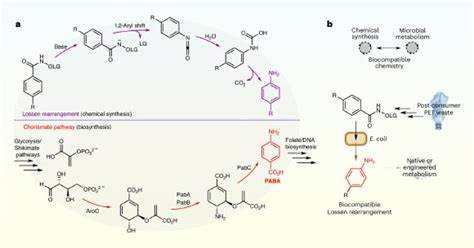

近年来,随着科技的快速发展,合成生物学和绿色化学成为化工、生物医药以及环境科学中的热门研究领域。其中,如何将非天然的、有机合成中的经典反应有效地引入生物体内部,实现生物相容性催化,成为提升生物制造效率与可持续性的关键难题。在此背景下,大肠杆菌中生物相容性Lossen重排反应的发现,标志着微生物代谢与新型非酶促有机转化完美结合的新纪元。Lossen重排,一种最早于19世纪发现的有机反应,传统上在有机化学中用于形成异氰酸酯中间体,继而获得原料氨基的转换。其反应过程通常需要温和碱性条件或金属催化,且因涉及高活性中间体在生物体系中难以控制,长期未能实现于活细胞内。此次由爱丁堡大学团队及合作者报道,证明了该反应不仅在大肠杆菌细胞中可行,且由细胞内的磷酸盐催化,温和条件下促进启动,且无细胞毒性,极大拓展了其在生物体系中的应用潜力。

该研究最初采用靶向制造对细胞生长关键的辅酶前体PABA(对氨基苯甲酸)作为Lossen重排底物的产物用于辅助缺陷菌株生长,利用辅助营养拯救实验验证反应的进行。这不仅体现了重排反应的活性,更表明其产物能被细胞有效吸收并参与天然代谢网络。值得注意的是,反应似乎通过磷酸催化而非依赖特定金属酶,使得反应条件极为友好,避免了对外源金属催化剂的需求,为进一步工业大规模应用提供了便利。实验中,研究人员合成了一种由PET塑料——即我们日常常见的聚对苯二甲酸乙二醇酯废弃物——水解制备的Lossen重排底物,通过细菌辅助营养依赖的方式促使细胞生长。代表了塑料废弃物的一次高效生物转化升级,为塑料循环利用提供了崭新的生物技术路径。拓展应用方面,团队结合对底物的生物合成路径编码改造,成功实现了从塑料废弃物到医药活性分子对乙酰氨基酚(扑热息痛,俗称退烧止痛药)的一体化生物合成过程。

这一突破不仅是传统化学合成无法完成的绿色步伐,也体现了生物催化与非酶转化共融的巨大潜能。Lossen重排在体内通过生成羰亚胺中间体随后水解脱羧产生的一级胺,补充了现有的生物酶类合成系统中对氨基的多样性生成机制。其在生物体代谢中尚属新颖过程,代表了合成生物学拓展新陈代谢路径的典范。更重要的是,这种生物相容性Lossen反应实现了底物由微生物代谢控制的“活体化学”,在细胞代谢产物的改造、辅助营养生成及代谢路径调控中展现了科学与工业价值。利用PET废弃物合成的Lossen底物参与微生物代谢,不仅让废塑料转化为细胞生物量,也为塑料大规模生物无害化及资源回收利用提供了有效策略。该生物转换流程利用了PET废弃物的羧基基团,通过非酶促产物产生成长因子,使细胞得以生存,这种基于代谢缺陷的协同进化策略为未来废弃物生物处理敞开了新篇章。

此项研究还表现出在微生物发酵中,该Lossen重排底物的存在可以控制化学反应流向,从而精确指挥下游生物催化的产物形成。通过结合原生的大肠杆菌还原酶,成功完成了不同不饱和酸酯的加氢还原反应,赋予整个细胞体系多层次的反应能力,兼顾非酶促和酶促化学,体现了多功能交织的生物催化体系设计理念。在合成生物学的方向上,该技术平台通过异源表达两种基因编码的酶,实现了从Lossen重排产物PABA至4-氨基苯酚,再到最终医用止痛解热药物的生物合成,全程生物催化合成有效避免了传统化学合成中环境污染大、步骤繁琐等瓶颈。此生物路线不仅兼顾了经济和环境的双重可持续,还极大丰富了药物合成中绿色化学的应用场景。并且,通过调控表达系统与细胞比例,进一步提升了产物收率,为工业化生产奠定了基础。此外,研究证实该Lossen重排底物及其产物对细胞无毒,保障了整体生物反应体系的稳定性和安全性。

该发现不仅扩展了生物体内新陈代谢的反应范畴,也为未来设计基于非酶化学催化的细胞工厂铺平道路。总结来看,大肠杆菌中的生物相容性Lossen重排反应代表了有机化学非酶促转化与生物新陈代谢融合的先锋示范。其应用涵盖绿色塑料废弃物改造、细胞代谢路径调控、医药活性分子生物合成等多个层面,极大推动了生物技术迈向环保高效的工业生产。未来,随着酶工程、代谢工程与非酶反应的协同优化,类似这类新颖的生物相容性化学反应将进一步丰富合成生物学的工具箱,助力实现从废弃资源到高附加值产品的一站式生物转化,实现真正意义上的循环经济和可持续制造。面对全球塑料污染压力与绿色药物制造需求的大幅提升,Lossen重排这种简单、高效、环保的非酶化学催化过程,在微生物系统中的成功应用无疑具有开创性意义和深远影响。研究团队未来的工作将聚焦于提升底物合成与生物转化效率、引入更多复杂底物、多酶多步骤整合生物合成路径的构建,以及规模化发酵反应体系的搭建。

伴随着生命科学、化学和环境科学的交织融合,以大肠杆菌为主的生物催化系统有望成为塑料废弃物高价值利用和绿色合成药物的重要技术平台,驱动产业与环境的双赢发展。