《A Crumby Deal (2024)》是一篇精彩的博客文章,借助心理学和行为经济学的经典实验——最终通牒游戏,深度剖析了现代社会中日益严峻的财富和收入不平等问题。作者通过与艺术家大卫·拜恩(David Byrne)长时间的交流,提出了关于公平感与现实经济状况之间复杂关系的反思,为我们理解贫富差距提供了独特的心理学视角。 最终通牒游戏是一种广泛应用于心理学和经济学的实验方式,通常模拟两个参与者间如何分配一笔固定金额。游戏的主要机制中,一个人作为提议者将资金划分为两部分,另一人作为回应者选择是否接受这个分配方案。若被接受,资金依据方案分配;若拒绝,则双方均一无所获。这一机制揭示了人类对公平性与自我利益间的纠葛。

在传统实验中,提议者多以50/50至70/30的分配比例提出方案,而极端不公平(如90/10)的方案常常遭到拒绝。经典观点认为此现象印证了人类对公平的强烈敏感,并愿意牺牲部分收益来惩罚不公。然而,博客作者指出实验局限在于金额规模偏低,通常不超过几十美元,使得参与者的决策仅反映其对小额成本的容忍度,而非对公平本质的绝对感受。 作者进一步推演,如果将实验金额提升至数十万甚至百万美元,不公平的分配是否还会被拒绝?直觉告诉我们,面对巨额现金的诱惑,大多数人可能会选择接受,即便他们内心不满不公。一方面,这是“公平成本”的体现;另一方面,也反映了金钱在衡量公正时的实际价值权衡。 此外,文章触及社会财富集中问题。

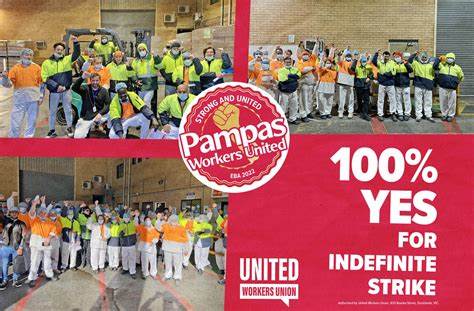

美国的财富分布尤为极端,顶层1%至10%人口握有财政资源的绝大部分,而底层50%的经济份额微乎其微。类似印度、俄罗斯、中国等国都存在较高财富不平等的现象,远超欧洲国家的平均水平。财富与收入分布的不均导致中产阶级的萎缩,贫富差距不断扩大,形成“面包屑交易”(crumby deal)的隐喻。 究其根源,财富积累和社会权力的集中往往使得规则倾斜,有钱人利用法律漏洞、税收优势和信息不对称持续扩大自身利益。普通民众虽然对财富不平等有所不满,但现实中因为自身局限和利益权衡,很难挑战现存体制。许多人甚至投票支持无助于自身阶层利益的政策,体现了认知偏差和准备用于争取公平的资源缺失。

博客中还有一重要讨论是“幸运”与“努力”的关系。作者坦诚自己获得成功在很大程度上依赖于运气,诸如出生环境、时代背景和他人的帮助等不可控因素在决定人生起点中作用巨大,而纯粹依靠努力难以解释社会阶层流动的全貌。这种认知有助于打破“功绩制神话”,理解不平等背后的复杂系统性因素。 社区交流部分展现了多元声音,部分评论者强调经济增长扩大了“蛋糕”,使得每个人的生活总体提高;也有人批评当前体制导致利益过度集中,创新红利未能有效惠及普通劳动者。部分观点呼吁结构性改革和教育机会平等,认为提供知识和技能培训是打破贫困循环的必要路径。同样,也有人提醒革命及剧烈变革带来的风险,支持循序渐进的社会改良。

对最终通牒游戏的本质检视提醒我们,量化社会公正并非单纯数字游戏。实验中的“公平感”与现实的经济利益密切相关,人们在不同财富和处境背景下的决策将呈现巨大的变异。高额财富诱惑可能降低拒绝不公的意愿,而深陷贫困的人则更容易接受看似微不足道的收益,这种动态体现了社会分层的心理机制。 整体来看,《A Crumby Deal (2024)》通过一个简单的心理学实验,折射出复杂的社会经济现实。它挑战了我们对公平、财富和成功的传统认知,呼吁关注财富分配背后的心理博弈,同时激发读者对现存不平等体制的反思与实践探索。现代社会的财富差距正在不断扩大,只有理解底层行为心理和宏观经济机制的互动,才能找到可行的解决路径。

同时,该文也揭示了信息不对称和认知偏差在财富接受度和社会行动中的关键作用。公众普遍过高估计富裕人口比例,低估贫困现状,导致错误的政治选择和社会态度,阻碍了不平等的有效改善。提高社会教育水平与透明度,有助于激发大众意识和施加压力,实现更公平合理的财富分配。 未来,解决方案可能需要多维度结合,包括税制改革、教育资源公平分配、反垄断机制加强,以及创新激励与社会责任的平衡。同时,个人层面对公平心理的认知和自我利益权衡也不可忽视。社会整体必须学会在理性和情感间寻求最佳平衡,构筑更具包容性的财富共享机制。

《A Crumby Deal (2024)》为我们展开了一幅具有现实警示意义的财富分配图景,也为深化财富不平等问题研究和实践提供了宝贵视角。只有看清财富背后的心理机制及其在社会生态中的作用,方可从根本上推动更公正、更可持续的经济文明进程。