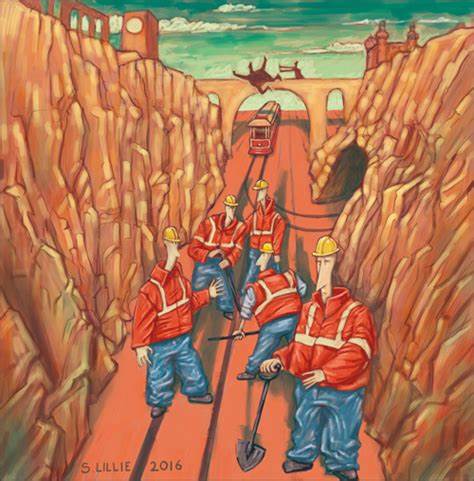

有一种思想实验被称为“电车难题”,它自1967年由牛津大学的道德哲学家菲利帕·福特首次提出以来,便引发了广泛的讨论与争议。电车难题的核心是:在一个紧急情况下,一个人必须选择是拯救更多的生命,还是保全一个人的生命。虽然这个问题源自于哲学领域,但它的复杂性和道德冲突也引起了科学家、伦理学家以及普通公众的关注。 电车难题的基本设定是这样的:设想一辆失控的电车正驶向一个轨道,轨道上有五个工人。如果你拉动旁边的杆子,电车将会转向另一条轨道,而那条轨道上只有一个工人。此时,你面临一个道德抉择:是选择不采取任何行动,让五个工人面临死亡,还是主动改变电车的轨道,导致一个工人死亡,但拯救五个工人。

这个问题看似简单,却引发了深层次的伦理思考。 近年来,许多人试图寻找电车难题的解决方案。然而,哲学家和伦理学家的观点千差万别,围绕这个问题的辩论反而更加深入而复杂。很多人认为,在现实生活中,总会有更多的选择可以避免这样的两难局面。比如,他们可能会选择大声警告轨道上的工人,使他们能够及时避开电车。然而,这种思维方式往往忽视了电车难题的本质。

它的目的并不是寻找一个实际的解决方案,而是激发我们对道德困境的反思和探讨。 在电车难题的讨论中,有两种主要的伦理观点:功利主义和康德主义。功利主义者通常主张,应当追求最大化的幸福与利益,因此在这种情况下,选择拯救五个工人是合理的选择。而康德主义者则更加强调个人的道德责任和尊重个体,认为主动使一个人面临死亡是不道德的,即使这样能拯救更多的人。两者之间的争论表明,道德决策并不是简单的算术问题,而是需要深入的思考和评估。 哲学家朱迪斯·汤姆森在电车难题的进一步探讨中,引入了一种新的情景,通常被称为“桥上的胖子”。

设想一个人站在电车轨道上的桥上,他可以推一个较重的人(胖子)下去,以阻止电车撞向五个工人。这个情景与最初的电车设定相比,更加复杂,因为它涉及到对一个无辜者的直接伤害。汤姆森认为,在这个情景下,推胖子是道德上不可接受的,因为这直接创造了新的威胁,而不是单纯地改变另一条轨道的方向。 如此看来,电车难题的讨论不仅仅在于选择拯救生命,还涉及到我们如何看待道德责任、个人价值以及集体利益之间的冲突。尽管一些人试图通过技术手段,例如人工智能算法来找到“最佳的”道德解决方案,但哲学家们普遍认为,这种“最佳”是无法确定的。道德选择往往依赖于特定的情境和个人的价值观,简单地应用算法无法涵盖复杂的人类情感和社会关系。

即便如此,电车难题仍然是一个有意义的讨论平台。它不仅挑战我们对道德决策的理解,也激励我们去探索更多的选择和人际关系。在某种程度上,电车难题的真正价值在于它促使我们反思自身的道德标准以及我们在他人生活中所扮演的角色。通过这样的对话,我们或许能更清晰地理解我们对“正确”的定义,以及在极端情况下我们将如何行为。 总之,虽然电车难题没有明确的解决方案,但它促成了关于道德判断和伦理哲学的持续对话。这种对话能够帮助我们认识到,人类面临的道德困境是复杂的,且这些困境没有固定的“答案”。

相反,我们的选择反映了我们的价值观、信仰和对他人生命的态度。因此,无论是通过哲学思辨,还是通过社交讨论,电车难题将继续激发我们对道德和伦理的深入思考。我们生活在一个充满选择的世界中,而这些选择不仅仅是数字游戏,更是对人性和道德观念的挑战。