近日,一则关于摩根大通被指控隐瞒其交易业务真实规模,以规避资本监管要求的消息引发了广泛关注。作为全球最大的金融机构之一,摩根大通的行为不仅牵动着数以万计投资者和监管机构的神经,也可能对全球金融市场稳定构成潜在影响。这起事件的爆发,将银行业透明度、监管有效性与风险防范问题再次推向风口浪尖。 根据爆料的前摩根大通内部员工透露,该行通过不当报告其多头及空头头寸的方式,系统性地低估了其交易业务的实际规模。此举旨在减少计算资本充足率时所需的资本金,从而降低遵守资本监管的压力。资本要求本质上是确保银行在遭遇巨大亏损时有足够资金缓冲的机制,旨在防止金融危机再次发生。

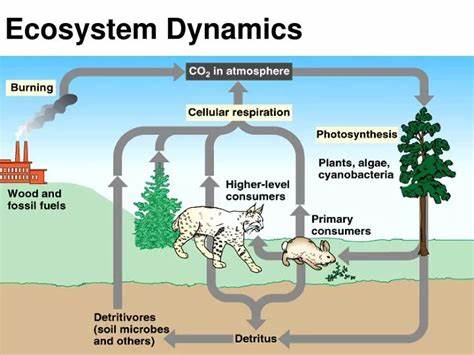

2008年全球金融危机后,监管机构联合推出包括巴塞尔协议III在内的系列规范,加强了对银行资本充足性的监督。然而,若规模巨大的金融机构有意规避规则,将削弱监管制度的权威性,增加金融系统的系统性风险。 摩根大通对此一再否认,并强烈表示其完全遵守所有相关法律法规和监管要求,该行坚持其报表和资本计算方法透明且合规。虽然如此,来自业内和学界的专家纷纷表示,类似的质疑如果不被彻底调查澄清,不仅影响公众对银行的信任,更可能导致监管环境宽松化。美国联邦储备委员会作为该银行主要的监管机构,尽管被爆料涉及纵容这一问题,目前尚未对此事作出明确回应。监管层的沉默引发了外界对监管效果和监管执行力度的担忧。

金融业专家指出,如果美国监管机构默许大型银行规避全球统一的资本规则,可能会导致国际金融监管标准的破裂。各国监管机构本是为了维护全球金融安全而达成的巴塞尔协议,确保系统重要性银行持有足够资本,防止金融动荡引发连锁反应。摩根大通等美国银行若获得特殊许可或豁免,其他国家的监管机构极有可能采取对等措施,形成监管套利的风险,进而削弱全球金融体系的韧性。 学术界对此问题表示高度关注,比如宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融学系主任伊泰·戈德斯坦认为,若监管规则被大银行有意忽视或规避,这不仅削弱了规则本身的意义,也会使未来监管标准的制定和执行遭遇重大阻碍。银行资本要求关系到金融机构能否抵御市场风险和信用风险,是保障金融稳定的基石。若出现漏洞,极有可能增加金融市场波动性和系统性风险的发生概率。

此次爆料事件也对摩根大通的内部文化和风险管理体系提出质疑。作为一家拥有悠久历史和深厚声誉的全球银行,其合规和内部监控机制理应严密,确保业务运营合法合规。然而,员工敢于揭露内情,表明该行可能存在管理层与执行层的信息不对称及监督失效问题。银行内部的举报机制是否完善,员工能否获得有效保护,也是公众关注的焦点。 金融监管环境在不断演变,金融机构的业务复杂度和创新速度也在加快。单靠传统的监管规则难以全面覆盖所有风险隐患,依赖于银行自身的诚信和透明度变得尤为关键。

摩根大通事件提醒行业,增强信息披露透明度,加大对违规行为的执法力度,是防范潜在金融风险的重要举措。同时,监管机构需提升监管技术和手段,确保规则得到一视同仁的执行。 从市场角度看,摩根大通遭遇此类指控或将在短期内影响其股价表现及客户信心。投资者对银行资产质量和风险管理能力的怀疑可能加剧资金流动性压力,影响银行的融资成本和经营稳定性。长期来看,银行若能及时加强合规管理,回应外界疑虑,则有助于恢复市场信任,巩固其作为全球金融领袖的地位。 监管部门如何回应此次事件,将成为衡量其执法公正性和监管能力的重要指标。

若调查结果证实存在违规行为,强有力的处罚和制度改进无疑有助于提升监管威慑力和市场规范度。反之,监管缺位或回应迟缓,只会让银行业继续在灰色地带游走,增加系统性风险隐患。 此外,摩根大通事件也促使全球范围内金融监管合作进一步加强。金融市场的高度联动性需要各国监管机构通力合作,确保跨境监管无缝衔接,防止金融监管漏洞被利用。推动信息共享、统一监管标准、提升跨境监督执法能力,是维护全球金融市场健康发展的关键所在。 公众层面,银行被指控违规操作引发投资者和普通大众对金融机构诚信的怀疑。

提升金融教育和公众透明度,使社会大众更清楚银行资本监管的机制和意义,将促使银行业自觉履责。与此同时,必须建立健全举报保护机制,鼓励行业内部人员安全有效地揭露违规行为,以促进金融行业规范发展。 总体来看,这起前摩根大通员工爆料事件不仅揭示了银行在资本监管方面可能存在的问题,也暴露了当前全球金融监管体系在执行和一致性方面的挑战。在金融业快速发展与风险复杂化的时代背景下,建立更加透明、公正且有执行力的监管环境,是防范重大金融风险的关键。监管机构、金融机构和社会各界需密切配合,共同推动银行业朝着更加健康稳定的方向发展,保障全球经济的长期稳健运行。