在全球经济波动不断、通胀压力持续影响市场的背景下,美联储的利率政策决策成为了投资者、企业乃至普通消费者密切关注的焦点。尤其是在通胀数据开始显示降温迹象的当下,市场普遍猜测美联储是否会在即将到来的会议中启动降息周期。然而,美联储一贯对数据的敏感度极高,任何利率的调整都建立在充分且可靠经济数据的基础上。那么,美联储到底需要多少以及哪些关键数据支持,才能做出降息的决定?理解这一点,可以帮助我们更好地把握货币政策的节奏与方向。 本文将结合最新发布的经济指标,探讨影响美联储利率政策的核心数据,包括消费者价格指数(CPI)、生产者价格指数(PPI)、就业市场表现、以及国际贸易和关税政策的潜在影响,同时分析投资者和市场如何解读这些数据以预测未来利率走势。 通胀数据作为美联储货币政策的风向标备受关注。

近期美国统计局公布的数据显示,5月份消费者价格指数仅上升0.1%,年率涨幅也从先前的高点下降至2.4%。这种幅度低于市场预期,暗示通胀正在逐步趋缓。与此同时,生产者价格指数同样以0.1%的增长放缓,低于经济学家的普遍预测。这些数字共同传递出的信号是,初步看来通胀压力有所减轻,美联储对维持紧缩货币政策的理由正在逐渐削弱。 但降息的背后不能仅仅盯着通胀一项指标。美联储同时关注就业市场的强弱,因为经济增长和就业健康状况密切相关。

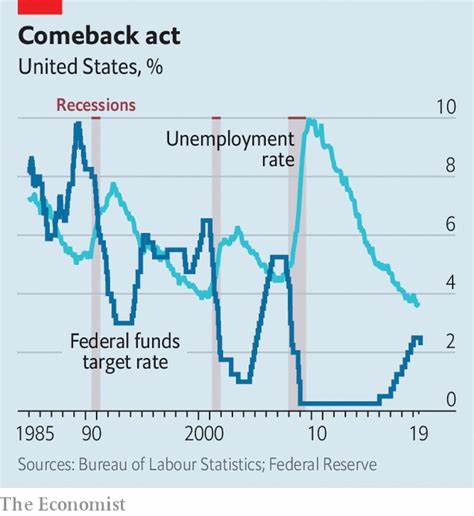

虽然目前美国失业率依旧低位,就业人数稳步增长,但工资涨幅的变化也需要警惕,因为工资压力过大可能引发薪资推动的通胀。在最近的就业报告中,新增职位数量仍显示韧性,令决策者在降息决策时更显谨慎。 除了通胀和就业,美联储还密切留意国际贸易政策对物价的影响。近期白宫对部分进口产品实施的关税政策一直被视为潜在的通胀催化剂。然而,数据显示货物库存在关税正式实行前已有大量提前囤货,这在短期内抑制了进口价格的上涨,延缓了关税效应的传导。市场分析师普遍认为,这种库存前置行为意味着关税的影响可能会在未来几个月内逐步显现,届时物价可能面临上行压力。

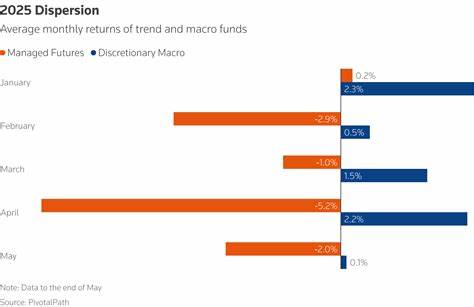

这种预期的滞后效应使得美联储在评估未来通胀走势时必须保持耐心,避免过早宣布降息以免再次推高通胀。 美联储的货币政策委员会下次会议虽然临近,但市场普遍预期利率不会立即下调。根据交易所的利率期货价格显示,投资者已开始定价今年晚些时候,尤其是9月可能有两次降息的可能性。尽管数据整体向好,但决策者明显表现出“耐心”的态度,愿意等待更多证据确认通胀持续回落的趋势。 投资者和分析师力图回答一个关键问题:通胀数据连续几个月温和上涨,美联储还能坚持多久不降息?对于这个问题,没有简单的答案。货币政策调整往往不仅仅取决于数字本身,更涉及对经济复苏的预期、地缘政治风险以及市场情绪的综合考量。

此外,财政政策、国际环境变化及金融市场的波动都可能成为变数。比如,科技股和房地产市场的表现可能间接影响消费者和企业的支出决策,进而影响整体经济增长和通胀预期。 因此,面对当前复杂多变的经济环境,美联储采取的策略是多方面观察,灵活应变。任何轻率的降息都可能扰乱经济平衡,反而带来长期不利影响。 最后,从市场反应来看,国债收益率的下降以及预测市场对年内可能两次降息的押注表明投资者对货币政策宽松的预期在增强。显然,市场比官方更早地消化了数据中的积极信号。

然而,正如一些高级经济学家所言,美联储最终是否降息,决定性因素仍在于未来几个月的数据表现,尤其是物价指标是否能持续表现“温和”。通过谨慎的观察和多角度的数据分析,美联储试图在防范经济过热和支持增长之间寻找到最佳平衡点。 总之,美联储降息决策并非立竿见影、草率为之,而是基于多个关键经济数据的持续观测和综合判断。目前通胀放缓为降息打开了窗口,但就业市场的稳定以及关税效应的滞后性都提醒我们,真正的决策依赖于更充分且长期的数据支持。关注未来几个月即将发布的经济指标,将有助于我们预测美联储货币政策的方向,进一步理解利率变动对全球市场的广泛影响。