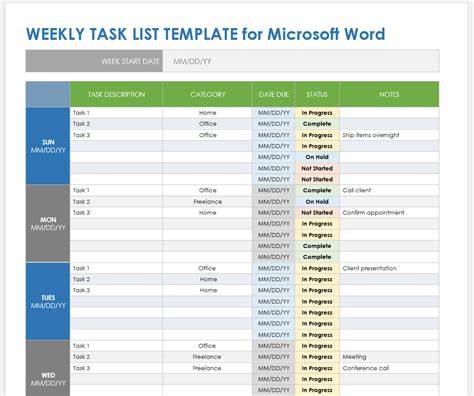

在现代工作环境中,任务清单作为组织和管理工作的核心工具,扮演着至关重要的角色。尤其是在数据分析、项目管理等行业中,清晰明了的任务列表不仅帮助团队理清工作思路,也使每个人的责任变得透明。然而,任务清单若过于冗长或缺乏合理规划,就容易变成心理负担,甚至被戏称为“绝望清单”,使员工感到沮丧和压力。要如何让任务清单变得不那么令人压抑,反而成为激励员工、促进工作效率的利器呢?这里面既包含了方法论,也涉及到团队文化与管理理念的转变。首先,合理的任务分配和清单维护是关键。过长的任务清单会让员工感觉到无止境的工作压力,导致选择困难和动力不足。

为了避免这种情况,采用分阶段、分批次管理任务的方式非常有效。例如,可以借鉴敏捷方法中的“迭代”(Sprint)理念,将任务划分为若干个短期且明确的工作周期。每个周期的任务数量控制在员工能够承受的范围内,完成后会有明显的成果展示,增强成就感。其次,任务优先级的设定要科学且人性化。毫无依据的截止日期和优先级排序只会增加员工的不安感。管理层应根据实际紧急程度设定优先级,避免用“死线”逼迫员工。

高优先级任务要真正重要且紧迫,其他任务可以有弹性处理时间。这样员工可以自主判断和调整工作节奏,避免焦虑。赋予员工对任务清单的一定控制权也是改善体验的有效途径。让每个成员能参与任务的添加、编辑和排序,提升他们对工作的主人翁意识。当员工不仅是被动接受任务的对象,而是可以主动调整任务结构,这会极大地提升他们的责任感和积极性。同时,任务完成后的反馈与认可机制不容忽视。

简单的勾选完成并不能激发成就感,适当的庆祝和表扬能够带来正向激励。团队可以设立定期的回顾会议,分享完成的工作成果,彼此鼓励和学习。这样不仅增加了工作的仪式感,也让任务清单不再只是堆积压力的地方,而是展示团队努力和成长的舞台。清晰且简洁的任务清单界面设计同样重要。杂乱无章、多余信息堆叠会让员工产生混乱和疏离感。保持列表的简洁,重要信息一目了然,确保任务条目符合“认知负荷”原则,让每个人都能在短时间内理解和掌握自己的任务状态。

视觉上的轻松感反过来能带来心理上的舒缓。此外,减少频繁且无效的会议也是改善感受的关键。许多团队常常陷入每日早会重复审查未完成任务,使员工产生压力和疲惫感。将会议调整为更有针对性的讨论,比如任务规划会、解决阻碍会,避免机械复述待办事项,能让员工有更多自主完成工作的时间,保持工作的专注度和创造力。另一个值得重视的是管理者对任务清单的态度。任务清单不是简单的“监督工具”,而应是辅助团队达成目标的支持平台。

管理层应关注员工的工作体验,及时调整不合理的任务、支持资源分配,避免用任务清单作为“鞭策”或“惩罚”工具。健康的管理风格会让任务清单成为团队信任和协作的纽带,而非拘束和害怕的象征。技术工具的选择和应用也会对任务清单的情绪影响产生巨大作用。Microsoft SharePoint Lists、Jira、Trello等平台,各有其优势和不足。选择与团队工作模式契合的工具,且充分利用标签、状态、过滤、权限设置等功能,可以极大提升任务管理的透明度和灵活性。员工能够根据需要定制自己的视图,也避免不必要的信息干扰。

最后,定期对任务清单进行“清理”同样重要。长期积压的任务容易“发霉”,成为心理负担。通过周期性的梳理、整合、去除或延期不再重要的任务,保持清单的活力和现实性,让团队在视觉上感受到进展和减负。员工也能从中获得工作的成就感,增强未来挑战的信心。综上所述,让任务清单不再令人沮丧,需要从任务设计、管理理念、员工参与、技术支持及文化建设多维度入手。它既是管理工具,更是员工心理感知的窗口。

合理划分任务、科学设定期限、赋予员工自治权、保证正向反馈、优化界面和沟通流程,以及选择贴合需求的工具,都是有效改善的方法。除此之外,企业更应关注管理透明度和团队氛围营造,毕竟再好的工具和流程也难以掩盖糟糕的领导和不健康的文化。只有将任务清单与积极的工作体验紧密结合,才能真正实现员工的动力提升和组织的持续发展。