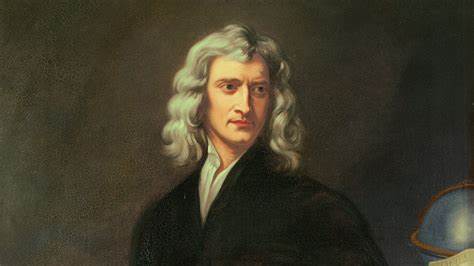

在科学史上,1687年7月5日是一个具有里程碑意义的日期。这一天,艾萨克·牛顿发表了划时代的著作《自然哲学的数学原理》,揭示了我们生活中一个最根本的问题——为何物体不会随意漂浮远离地球。这个问题看似简单,但为了真正理解万有引力的奥秘,人类经历了漫长的探索历程。牛顿的发现不仅解答了地球上物体落地的原因,更解释了为什么月亮不会像苹果那样坠落,为什么行星能够在轨道上稳定运行,从而给整个宇宙的运动提供了统一的理论基础。很多人在面对苹果从树上落下时,心中充满了好奇,这种现象谁都能观察到,但其背后的物理原因却未被彻底理解。牛顿以其卓越的数学才能和科学洞察力,提出了万有引力定律,揭示了从日常生活到宇宙天体运动的普遍规则。

牛顿的工作对科学进步影响深远。如果没有他对万有引力的理解,许多现代科技的发展都将难以想象。事实上,当时牛顿的《数学原理》能够面世,还要归功于他的好友埃德蒙·哈雷。这位著名的天文学家不仅认可牛顿的理论,更亲自承担了这部作品的印刷费用。彼时,牛顿与其他科学家关系紧张,尤其是与那个时代唯一能理解他理论的数学家间关系恶化,加之皇家学会的出版资金枯竭,使得这部著作的出版前景一度暗淡。皇家学会过于庞大的出版经费被耗费在诸如《鱼类史》等不甚受欢迎的项目上,几乎使重大科学成果被忽视。

然而哈雷的支持拯救了科学,他的坚持让牛顿的科学洞见得以传达至世人。牛顿的万有引力定律揭示了物体之间相互吸引的普遍规律,提出了引力的大小与质量成正比,与距离的平方成反比,这一简单而深刻的数学关系,揭示了苹果落地、月亮绕地球公转以及整个太阳系行星运动的根本原因。正是这一理论让人类从根本上理解了宇宙的运行机制。1670年代初,牛顿开始系统研究物体运动,并思考行星为何不跌落地球。当时,科学界对于引力的理解还极为肤浅,甚至连为何物体会下落都只能停留在“自然倾向”的层面。牛顿打破了这一宿命论,为科学引入了可量化、可预测的数学机制。

他的理论不仅让我们理解了微观的物体落地原因,更将目光投向了宏观宇宙现象,使得以往看似神秘的天体运动规律得以揭示。时至今日,牛顿的力学体系仍然是现代物理学、工程学及航天科技的基石。NASA在进行太空任务规划时,仍遵循牛顿的运动定律。火箭发射、卫星轨道设计、空间站运行都依托着牛顿的理论指导。没有这些基础的数学规则,人类难以将飞行器送出地球轨道,更不要提探索火星或其他星球的计划。除了工程领域,牛顿的理论还为日常生活带来实际影响。

我们习惯于物体不会无缘无故飘走,这种常识背后正是引力束缚的结果。即使是轻飘飘的羽毛或轻微的喷嚏,都无法让我们离开地面的引力,这使得我们的生活充满稳定感和安全感。值得一提的是,牛顿所著的《数学原理》在内容上异常庞大且深奥,书名也极具古典风格,给当时的读者带来不小挑战。但正是这部著作奠定了自然哲学由观察描述向精确数学描述转化的里程碑,引领了启蒙时代科学革命的浪潮。科学的发展往往伴随着复杂的人际关系,牛顿虽才华横溢,但个性孤僻,使得他和同期学者关系紧张。哈雷的资助和支持不仅体现了同行之间的信任,更强调了科研合作与信念的重要性。

正是这样的合作精神,推动了科学远超常人的进步。除了物理学,牛顿的发现催生了更多分支学科,推动了数学、天文学、工程学等领域的飞速发展。从建筑物的稳定性设计到全球卫星导航系统的建立,无一不体现出牛顿学说的广泛应用。回顾335年前那个夏日,当牛顿向世人展示了宇宙恒久运行的数学法则时,他实际上为后世的人类揭开了自然界的神秘面纱,让人类开始真正掌握自然,这一贡献的意义不可估量。从一个落下的苹果,到行星的稳定轨道,牛顿让我们看到了宇宙中事物有序运行的内在规则,也让我们充满信心地走向未来。如今,物理学学生可能仍在为牛顿学说苦恼考试,但普通民众无需担心自己会因无法抗拒的引力消失于无形。

牛顿的贡献让我们明白宇宙不是毫无章法的混沌,而是一个结构严密、规律可循的大系统。正因如此,牛顿的万有引力定律不仅是一项伟大的科学成就,更是一份永久的智识遗产,让人类能够踏实地站在地球上,仰望星空,探寻未知未来。