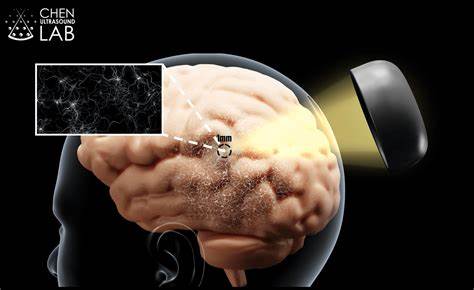

工作记忆,作为人类认知功能的重要组成部分,一直以来都是心理学和神经科学研究的热点。传统上,工作记忆被视为暂时存储和操作信息的“心智黑板”,帮助我们完成诸如理解语言、解决问题和决策等复杂任务。然而,随着科学研究的不断深入,研究者发现工作记忆远比最初理解的要复杂得多,揭示出其多层次、多系统互动的本质。工作记忆不仅仅是短暂的信息储存库,更是一个高度动态的过程,涉及多种神经网络的协调工作。最新的研究表明,工作记忆的容量并非固定不变,而是受到注意力控制、感知输入以及个体差异等多种因素的共同影响。通过功能磁共振成像和脑电图技术,科学家们越来越清晰地描绘出不同脑区在工作记忆中的角色。

例如,前额叶皮层被认为是信息维持和操作的核心,而顶叶区域则参与空间和视觉信息的处理。此外,工作记忆的内容类型和任务性质也对其神经机制产生显著影响,语言性信息与空间性信息在脑内激活模式上存在明显差异。值得注意的是,传统的单一存储模型正逐步被多模态交互模型所取代。这种新模式强调记忆内容在不同感知系统间的转换和重组能力,体现了大脑在处理信息时的灵活性和适应性。另外,情绪和动机因素也被证明能够影响工作记忆的表现。负面情绪可能削弱记忆的稳定性,而积极的激励则有助于提高任务执行的效率。

这一发现不仅深化了我们对工作记忆机理的理解,也为教育和临床干预提供了新的思路。尤其是在注意力缺陷多动障碍(ADHD)和老年认知退化等领域,针对工作记忆的训练和干预显示出显著的疗效,凸显了其应用价值。技术创新同样推动了工作记忆研究的进展。例如,机器学习和大数据分析工具使得科学家能够从复杂的神经数据中辨识出关键模式,揭示不同个体间记忆表现的根本差异。未来,结合人工智能和神经科学的跨学科研究有望进一步阐明工作记忆的运作机制,促进智能辅助系统的发展,提高人类认知能力。此外,日常生活中工作记忆的发挥同样不容忽视。

面对信息爆炸的现代社会,理解和提升工作记忆能力对于学习效率、职业表现以及生活质量都有深远影响。通过认知训练、良好的生活习惯以及科学的心理调适,人们可以有效增强工作记忆,提升整体认知功能。综上所述,工作记忆远非简单的记忆暂存过程,而是一个复杂、多维、动态变化的认知系统。它融合了注意力调控、感知加工、情绪状态等多方面因素,在保证我们日常思考与行为的灵活性和适应性中发挥着不可替代的核心作用。未来对其更深入的理解,不仅将推动认知科学的发展,也将为教育、医疗和人工智能等领域注入新的活力和创新动力。