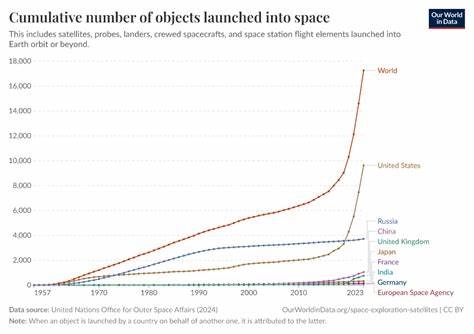

近年来,随着全球科技水平的飞速发展,卫星发射数量迎来了爆炸性的增长,标志着人类进入了一个以太空为新的战略高地的时代。从早期的军事和科研用途,卫星的应用已经快速拓展到通信、导航、地球观察以及物联网等多个领域,成为现代社会不可或缺的基础设施。随着新兴航天国家和私营企业的加入,卫星发射的频率和规模不断刷新历史纪录。21世纪初,国际空间领域仍以大型国家主导发射活动为主,例如美国、俄罗斯和欧盟。彼时,卫星数量相对有限,主要集中在地球同步轨道和近地轨道,服务于通信和军事侦察等传统需求。然而,进入2010年代后,随着发射技术的降低成本和小型卫星的发展,卫星的总数呈指数型增长。

小卫星和立方星的发展打破了高成本高门槛的限制,使得大学、初创企业甚至中小国家都能参与到太空开发中。商业航天公司如SpaceX、OneWeb和蓝色起源等积极布局,迅速推动了发射能力的大规模提升。尤其是SpaceX通过其猎鹰9号运载火箭,成功实现了火箭的回收与重复使用,极大降低了发射成本,并推动了卫星星座项目的快速部署。目前,地球轨道上的卫星数量已达到数千颗,许多卫星组成了庞大的星座网络,旨在实现全球无缝通信、高精度导航和实时地球监测。例如,SpaceX的Starlink项目计划部署近2万颗卫星,覆盖全球偏远地区,提供高速互联网服务。与此同时,中国、印度、日本等亚洲国家也加快了卫星发射步伐,积极构建各自的导航系统和空间基础设施。

中国的北斗卫星导航系统已经完成全球覆盖,亚洲卫星发射数量的稳步增长不仅强化了区域内的科技竞争力,也推动了相关产业链的发展。卫星发射数量的增长不仅体现在数量的增加,更在于多样化和功能的拓展。科学研究卫星持续推进深空探测和气候监测,使人类对宇宙和地球环境有了更深入的认识。商业卫星则涵盖了高清遥感、卫星通信、广播和精确农业等应用,极大地促进了信息技术和数字经济的发展。此外,卫星发射的频率也因多种因素而呈现波动。国际政治环境、发射技术的安全性和可靠性、卫星轨道资源的有限性以及空间碎片问题逐渐成为制约卫星发射数量增长的重要因素。

为此,全球航天界正在加强对空间环境的管理,推动轨道清理技术研发,促进卫星群的协调运行。展望未来,随着技术的进一步革新和国际合作的深化,卫星发射数量仍将保持上升趋势。量子通信卫星、月球轨道卫星群、以及火星探测器逐步进入视野,将为人类的太空探索开启新的篇章。同时,人工智能和大数据技术的结合,将提升卫星数据的分析能力和应用效率,推动智慧城市、环境保护、灾害监测等领域的快速发展。综上所述,卫星发射数量的剧增不仅反映了当今科技进步的速度,也揭示了太空时代的无限可能。各国和企业的积极参与,创新技术的不断诞生,为构建一个更加智能、互联、可持续的未来奠定了坚实基础。

面向未来,随着更多新兴领域的开拓和全球治理机制的完善,卫星发射及其相关产业将迎来更加光明的发展前景。