近年来,人工智能(AI)的快速崛起正深刻改变着全球各行业的工作模式和组织结构。许多大公司纷纷引入神经网络和生成式人工智能技术,试图借助它的强大计算能力提高效率与竞争力。然而,随之而来的不仅是技术变革的机遇,还有对传统岗位的巨大冲击,以及员工面临的裁员威胁。企业在推行AI策略时,选择用威胁裁员的手段强迫员工快速适应,这种做法无疑给企业内部带来了信任与士气的严重挑战,也让许多员工陷入焦虑和不安之中。管理学研究显示,以恐惧为驱动力的变革难以奏效,其反而会抑制创新,削弱团队协作,甚至导致人才流失。企业若一味以裁员威胁来推进AI转型,无疑是在“拆台”自己未来成功的基础。

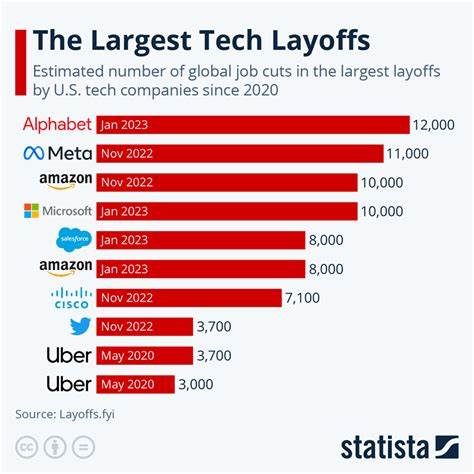

回顾当下企业领导层的言论,可以看到一种明显的矛盾态度。一方面,他们坦言人工智能将导致部分岗位消失,且裁员不可避免;另一方面,又急切要求员工迅速掌握AI工具,提高生产力。这种“利剑悬顶而急于用兵”的信息传递,让员工感到未来充满不确定性,也使得信任感急剧下滑。例如,亚马逊CEO安迪·贾西在介绍生成式AI潜力的同时也坦承,这项技术可能将大幅减少企业内部员工数量。与此同时,摩根大通消费者业务负责人公开透露,他们计划借助AI裁员达到10%的目标。诸如此类的直白声明,虽然迎合了资本市场对成本削减的期待,但却在员工中间形成了极大的心理压力。

管理者的角色也发生显著变化。报告显示,现代经理人需要监督的员工数量是五年前的两倍,他们同时依赖AI辅助做出关于解雇、晋升和奖金的决策。然而,这些AI系统往往缺乏足够的培训和监督,其算法偏见和错误风险不容忽视。员工在面对如此环境时,不禁产生“为什么要帮忙训练取代自己的工具”的疑虑。尽管外界普遍担忧AI会大规模取代工作岗位,但目前在美国及其他发达经济体,生成式人工智能尚未导致大规模失业。许多专家主张,有关AI必然引发大规模裁员的说法被夸大。

与其盲目裁员,企业更应关注如何利用AI提升员工生产力,减轻重复性劳动,实现工作质量和生活质量的改善,比如推行缩短工时的工作周。部分企业领导者已采取更为温和且务实的方式推动转型。Shopify的CEO托比·吕特克公开表达AI已成为“新常态”,要求管理层在开新职位前必须证明该岗位无法被算法替代。这种策略在一定程度上缓解了员工的恐慌,体现了尊重与透明,有助于建立长期的信任。除此之外,某些领导者通过坦诚信息披露,意图在裁员前缓冲冲击,类似“疫苗注射”,希望减少未来员工因突发变革带来的心理创伤。尽管如此,这种做法仍存在风险,恐惧驱动带来的不安感难以完全消解,还可能引发员工积极性的消退。

投资者也是推动这一趋势的重要力量。公开承诺裁员和成本优化,有助于企业在资本市场上表现“顺应潮流”,吸引新投资。与此同时,AI供应商也积极施压,要求客户加快部署以拓展硬件和技术服务市场,形成推动AI迅速普及的良性甚至恶性循环。此外,跨国公司在推行AI转型时面临复杂的文化和法律挑战。劳动力市场的结构性差异、社会保障体系的完备程度、员工组织的力量均影响变革的成效。领导层若忽视沟通和员工关怀,将难以实现平稳过渡。

长远来看,人力资源管理应致力于增强员工技能培训,促进内部岗位转型,减少单纯通过裁员降低成本的做法。唯有营造开放透明的沟通氛围,化解员工对未来的恐惧,才能形成强大的变革驱动力和创新活力。AI带来的并非“机器替代人类”的末日景象,而是人机协作的新时代。企业应从强调威胁转向共创价值的路径,鼓励员工利用AI释放潜能,提升创造力与工作满意度。只有如此,才能真正激发组织的韧性与竞争力。归根结底,企业引进人工智能是大势所趋,但如何实现技术与人的和谐共生,是一场深刻的管理智慧与文化重塑。

推动AI落地的企业领导者需慎重思考信息传递方式,平衡技术优势与人文关怀,打造可持续发展的组织生态。避免以裁员相威胁的手段,将员工视为敌人或负担,而应视之为转型的合作者和拥护者,才是智能时代下企业赢得未来的关键所在。